JapaneseOverseas

【オワリカラ、金子ノブアキ、MONICA URANGLASS表紙】トリプル表紙号、Skream!マガジン2月号配布スタート。KANA-BOON、つしまみれ、ヒトリエのインタビュー、ゲスの極み乙女。、BLURのライヴ・レポートなど掲載

2014.02.04 15:00

Skream!フリー・マガジン2月号が配布開始となりました。

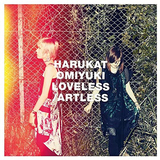

今月号はトリプル表紙。まずは、1年9ヶ月ぶりのフル・アルバム『サイハテ・ソングス』を2月26日にリリースするオワリカラ。そして、自身のプライベート・スタジオを中心に1年以上をかけ制作された渾身のニュー・アルバム『Historia』を2月12日にリリースする金子ノブアキ。さらに、2月19日に2年半ぶりとなる3rdアルバム『YIPSLIPS』をリリースするMONICA URANGLASS。

その他にも、KANA-BOON、つしまみれ、ヒトリエ、カフカ、FOLKS、NOVELS、魅起法則、SWANKY DOGS、アナ、FOALS、DEATH VESSELのインタビューや、hotspring、The Plashmentsの特集記事、さらにゲスの極み乙女。、cinema staff、後藤まりこ、nano.RIPE、fifi、MGMT、PHOENIX、BLURのライヴ・レポートを掲載。

また、好評連載中のアーティスト・コラム、0.8秒と衝撃。の塔山忠臣による「アホボケカスは俺か?」、SEBASTIAN Xの永原真夏による「つれづれなるままに...サファイア!」、cinema staffの辻友貴による「萌えもemo」、FLiPのSachikoによる「暴露してみましょうか?」、ハルカトミユキのハルカによる「伝言ゲーム」、UNCHAINの谷川正憲による「谷川正憲 改め、茉莉乃沢ガニ太」も掲載されています。

今月号も内容盛りだくさんで、読み応え抜群な内容となっていますのでゲットはお早めに。

なお、店舗、地域によって店着日が異なる場合がありますので、ご了承下さい。

定期購読も承っております。詳しくはこちらから。

関連アーティスト

BLUR, FLiP, FOALS, FOLKS, KANA-BOON, MGMT, PHOENIX, SWANKY DOGS, UNCHAIN, cinema staff, hotspring, nano.RIPE, つしまみれ, オワリカラ, ゲスの極み乙女, ハルカトミユキ, ヒトリエ, 後藤まりこ, 金子ノブアキRelated NEWS

BLUR (91)

- 2025.10.10

- ASH、Graham Coxon(BLUR)フィーチャーした新譜の表題曲「Ad Astra」MV公開。ライヴ会場先行販売となる日本盤CD購入者との"Meet & Greet(ハイタッチ会)"開催決定

FLiP (73)

- 2019.01.15

- Sxun改めShun、IceDyke、HiroyaBrianによるクリエイティヴ・チーム P.L.W.STUDIOS、Sachiko(FLiP/MAISON "SEEK")参加の「アダージョ」MV公開

- 2016.11.05

- 11/22にロカホリ下北沢にて開催の"TATSUYA FESTIVAL Vol.1"、第4弾ゲストにYuko(FLiP/LAZYgunsBRISKY)、白衣イロハ(さらばルバート、空を飛ぶ)ら決定

- 2016.09.09

- 9/23-24に開催のロカホリ下北沢店長TATSUYAバースデー・パーティー、第2弾ゲストDJに天野ジョージ(撃鉄)、Yuko(FLiP)、白衣イロハ(さらばルバート、空を飛ぶ)ら出演決定

FOALS (69)

FOLKS (45)

KANA-BOON (697)

- 2025.12.24

- 新メンバー加入の新体制KANA-BOON、"THE FIRST TAKE"にメディア初登場。新たに歌詞を書き足したスペシャル・バージョン「シルエット New Go-Line ver.」披露

MGMT (42)

PHOENIX (36)

- 2024.08.16

- "SUMMER SONIC 2024"&"SONICMANIA"、WOWOWライヴ配信アーティスト第3弾でMÅNESKIN、PHOENIX、サカナクションら発表。配信タイムテーブル公開

SWANKY DOGS (49)

- 2025.08.23

- SWANKY DOGS、光と影が交錯する最新MV「アンダードッグ」公開

UNCHAIN (148)

cinema staff (644)

- 2026.01.21

- österreich、飯田瑞規(cinema staff)メイン・ヴォーカルに迎えた最新シングル「太陽みたいだ」デジタル・リリース。約4年ぶりミニ・アルバム『胎教』2/18リリース発表

- 2025.12.17

- cinema staff、辻 友貴(Gt)のコラム"萌えもemo"第82回公開。"ネコフェス"前日に泊まった尼崎にある"小料理きよみ"と、Ewoks × bedのスプリット7インチについて綴る

hotspring (36)

- 2020.01.16

- hotspring、ニュー・シングル「バーン」明日1/17配信リリース

nano.RIPE (52)

- 2022.06.22

- 愛美、ニュー・アルバム『AIMI SOUND』参加アーティストのすぅ(SILENT SIREN)、きみコ(nano.RIPE)、大石昌良よりコメント到着。「スターリア」リリック・ビデオも公開

つしまみれ (72)

オワリカラ (108)

- 2019.11.02

- みそっかす主催"みそフェス2020"、出演者第2弾でビレッジ、空きっ腹に酒、HERE、オワリカラ、OKOJO、或る感覚、ヤジマX(モールル)、kiila(vivid undress)ら14組発表

ゲスの極み乙女 (484)

- 2026.01.22

- ゲスの極み乙女 × indigo la End、くるり × マカロニえんぴつツーマン決定。"Music Splash!!"、第3弾がSGC HALL ARIAKEにて5/11-12開催

- 2025.10.25

- f5ve、川谷絵音、プロデューサー BloodPop(R)がコラボ。"BACARDI音楽蒸溜所"2025年第2弾楽曲「bordercoaster feat. f5ve, 川谷絵音」リリース

ハルカトミユキ (254)

- 2023.10.03

- ハルカトミユキ、デビュー11周年記念ワンマン・ライヴ12/14開催

ヒトリエ (452)

- 2025.12.21

- a flood of circle、対バンツアー"日本武道館への道"ゲスト最終発表でGLIM SPANKY、ドレスコーズ、ヒトリエ、BIGMAMA、My Hair is Bad、w.o.d.出演決定

後藤まりこ (119)

金子ノブアキ (61)

MUSIC VIDEO

Related DISC REVIEW

-

-

BLUR

The Ballad Of Darren

正直、今年の"SUMMER SONIC"の大トリが発表されたときは若干の不安があったがこのアルバムでそんなものは吹き飛んだ。すでに絶賛されているこの8年ぶりのオリジナル・アルバムの魅力は傑作『Modern Life Is Rubbish』(1993年)以来のほぼメンバーのみで作り上げたサウンドなこと。英国的な捻ったセンスはギターのGraham Coxonの個性によるところが大きいが、今回のインディー・ギター・ロック・サウンドはまさにそれだ。Track.2のニヒル且つユーモラスなギター・リフ、Track.11の少し調子っぱずれなギター・リフなど、これぞUKのギター・ロックだ。斬新さはないけれど、いいギターの音といい歌メロと悲哀とロマンはこんなにもエモーショナル。サマソニでは過去曲との親和性の高さを実証しそう。(石角 友香)

-

-

BLUR

The Magic Whip

九龍のスタジオでの5日間のレコーディングはまるでインディー・バンドのようだったことはインタビューで明確になったが、仕上がりのいい意味で余白の多い音像にもそれは現れている。Graham Coxonのクランチ気味でどこか神経症的なギターのTrack.1、まさに"BLUR=模糊"なニュアンスな投げやりなDamon Albarnの歌やコーラスが聴けるTrack.3や、シンセ使いがシニカル風味のポスト・パンクなTrack.6などの不変の英国的センス。かと思えばエレジックなTrack.8や、サイケデリアに彩られたブルージーなTrack.12なども。現行の若い世代のバンド......例えばPALMA VIOLETSやSAVEGESの荒削り、もしくはBELLE AND SEBASTIANの繊細......どちらが好きな人も改めてベテランの才能を知って欲しい。(石角 友香)

-

-

FLiP

GIRL

初のセルフ・プロデュースに挑戦した3rdフル・アルバム『LOVE TOXiCiTY』から約1年3ヶ月ぶりの新作は、EMI Records移籍第1弾となる3曲入りシングル。Sachikoがインタビューで語ってくれたように、彼女自身もバンドも大きな転機を迎えていた。これまで女性としてのクールを構築しつづけてきた彼女たちだが、この3曲はそのスキルを持った体を裸にした印象。現在の彼女たちのヴィジュアルが示す通り、つきものが取れたようにナチュラルだ。地元沖縄で得た音楽的ルーツと、バンド活動で培ったスキルでもって、彼女たちは次の扉を開くことができた。4つの呼吸でできあがる強固なグルーヴ、そこに彩りを与えるシンセ、すべてが軽やかで心地よい。華麗なる新章の幕開けである。(沖 さやこ)

-

-

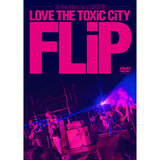

FLiP

"LOVE THE TOXiC CiTY TOUR" at LIQUIDROOM

最高にクールな映像作品だ。3rdアルバム『LOVE TOXiCiTY』のリリース・ツアー"LOVE THE TOXiC CiTY"の恵比寿LIQUIDROOM公演を収めたDVD。約90分の収録時間の中、恐らくMC部分は極力カットしたのであろう、とにかく演奏シーンを見せることに徹した構成。メンバーの指使いや表情まで明確に映し出した、ステージ上の4人の姿を臨場感溢れる視点で捉えたカメラ・ワーク。そのストイックさすら感じさせる映像は、とても生々しく、屈強なライヴ・バンドとしてのFLiPの姿を映し出している。メンバーの逞しく、華やかで、時に色気すら感じさせる存在感は、『LOVE TOXiCiTY』を作り上げたバンドの成熟をヒシヒシと感じさせる。ラスト1分にはとても等身大な姿も納められていて、そこも必見。ライヴ会場限定販売。しかも1000枚限定。意地でも手に入れたほうがいい。(天野 史彬)

-

-

FLiP

LOVE TOXiCiTY

2ndアルバムである前作『XX emotion』から約13ヶ月、FLiPが全曲セルフ・プロデュースで3rdアルバムを作り上げた。サチコ(Vo/Gt)がパーソナルな部分をさらけ出した歌詞と同調し展開されるサウンドは、精力的なライヴ活動で築いた実力と熱量、何より隅々にまで飽くなき音楽的探究心が詰まっている。この4人で音を鳴らすことをひとつひとつ感謝するように奏でられる音色は、聴き手を衝動的に突き動かす。ロック・サウンドを基盤にハードなものからゆるめの横揺れの曲、メロウなナンバーなど様々な色を持つ楽曲群は、多様な表情を持つ“女性”という存在、そして現在のFLiPをそのまま投影しているようだ。結成から8年、自身の“核”を再確認した彼女たちが更に飛躍を遂げることを確信させる。(沖 さやこ)

-

-

FOALS

Life Is Yours

前作『Everything Not Saved Will Be Lost』2部作は、Part 1が踊れるロック、Part 2が骨太なロックと、持てる技を全部見せつけるような、バンドとしての集大成的アルバムだった。そして、そんなすべてを出し切った前作を経て、さらに閉塞感のある世の中の空気とも重なり、今作では新機軸となるような、突き抜けて明るいポップ路線を打ち出している。直感的に踊りだしたくなるような、軽快なギター・カッティング、ファンキーなドラム、浮遊感のあるシンセ・サウンド。どこを切っても輝きに満ちた幸福感のあるサウンドで、音楽を聴いてこんなに"眩しい!"と感じることがあるなんて。日常の鬱屈した感情や面倒事がぶっ飛ぶ、FOALS流非日常ポップでひと足早い夏を楽しんで。(山本 真由)

-

-

FOALS

Everything Not Saved Will Be Lost Part 2

前/後編からなる2部作の後編は、ダンス色濃い前編に対して、ビッグなリフをガツンと鳴らしたロック色濃い作品に。デビューから10年、インディー・ダンス・ロックの新星からUKロックを代表するスタジアム・ロック・バンドに成長したFOALSの軌跡を、今一度、2枚のアルバムでダイナミックにアピールする格好となったわけだが、FOALSが持つロック・バンドとしての魅力がぎゅっと凝縮しながら、同時に新境地も印象づけているところがポイント。その意味では、オープニングを華々しく飾るソウルフルなロック・ナンバー「The Runner」、FOALS流のブルース・ロックと言える「Like Lightning」が一番の聴きどころ。ROYAL BLOODやTHE BLACK KEYSのファンにも薦めてみたい。(山口 智男)

-

-

FOALS

Everything Not Saved Will Be Lost Part1

"SUMMER SONIC 2019"への出演が決定し自ずと期待値が上がる新作は、2019年秋にリリース予定の後編との2部作前編。スタジアム・バンドとしてのスケールに見合うプロダクションを獲得した前作以降、バンドはベース・ミュージックや今のエレクトロニックなサウンドと対峙したのだろう。近未来を想像させるメランコリックなオープニングや、持ち味である民族性とエレクトロニックなポスト・パンクは、本作を象徴する1曲「Exits」で1音の輪郭をより明確にし、新鮮な音像を獲得している。全体的にシンセを効果的に用いながらも、80's風にもドリーミーにもならない。「Cafe D'Athens」ではトラップを高速に再解釈したようなビートも。我流且つ古くならないバンド、FOALS面目躍如の1枚。(石角 友香)

-

-

FOALS

Holy Fire (Deluxe Edition)

エレクトロ・ダンス・パンクの新鋭としてシーンに現れてから6年目にリリースした3作目のアルバム。アート・ロックからアリーナあるいはスタジアムで鳴ってこそ映えるビッグ・ロック・サウンドへの転身が賛否を呼んだ。メンバー自らライヴにおけるサウンドを反映させた結果と語っているように、それは自然な変化だったようだが、バンドのスケール・アップを受け入れたうえで新たな表現に挑んだところに彼ららしい気概が窺える。楽曲の振り幅が持つダイナミクスをよりはっきりと描き出すことで、本来の魅力がさらにわかりやすい形で伝わるようになった。結果、全英2位の大ヒットを記録。来日に合わせリリースされるツアー・エディションには2013年3月28日のロイヤル・アルバート・ホール公演の模様を収録したDVDがカップリングされる。(山口 智男)

-

-

FOALS

Holy Fire

この作品を作れるようになるために前2作を作ったようなものなんだ"とギターのJimmy Smithが語るように、この3rdアルバムは彼らの確実な進化を決定づける作品となっていると言っていいだろう。『Holy Fire』というタイトルの由来はわからないが、リード・シングルにもなっているTrack.2「Inhaler」はジリジリと熱を孕み、緻密で煌びやかな細工が施されたギター・サウンドはまさに"聖なる炎"を感じさせる崇高な光を放っている。アルバムを通してフィジカルさはグっと増し、彼らのアーティスティックなサウンドにハッキリとした輪郭を与えたことにより、ロック・バンドとしての強度はグっと増している。既に世界的な評価を得ている彼らの更なる飛躍を予感させる作品だ。(伊藤 啓太)

-

-

FOALS

Total Life Forever

デビュー・アルバム『Antidotes』での強迫的なスピードと変拍子ビート、まくしたてるようなハイトーン・ヴォーカルも後ろへ下がり、グッとスマートに、シンプルになったFOALSの最新作。エモーショナルな美しさを湛える本作でのバンドのスケール・アップは特筆もの。新人バンドがセカンドやサードでスケール・アップなんて言うと大概がスタジアム・バンドという保守的なステレオ・タイプに陥り、一気に退屈になってしまうわけだけれど、FOALS はそうではない。彼らの特徴であるビート、鋭角なギター・リフへの強迫観念が消え去った結果、好事家だけに向けられたアートでも、退屈なステレオ・タイプでもない場所に彼らは辿り着いている。驚くほどにピュアなその音に打ち震える会心作。(佐々木 健治)

-

-

岩ヰフミト

メリーゴールド

元Galileo Galileiのメンバーによるバンド FOLKSのヴォーカル 岩井郁人がソロ・プロジェクトを始動して"岩ヰフミト"名義でリリースする初シングル。表題曲の「メリーゴールド」はJ-POPアレンジのバラード・バージョンと洋楽テイストのアップテンポ・バージョンの2種類が収録される。これまでのバンド活動のなかで自身の中にある邦楽と洋楽というふたつの音楽的アプローチを行き来することに限界を抱いた岩ヰは、このプロジェクトによって新たな表現の可能性を模索する。親友の結婚式を祝うために書いたというウェディング・ソングが見せるふたつの表情に注目してほしい。またカップリングにはスタイリッシュなポップ・ナンバー「星が降る夜に」を収録。軽やかなリズムに乗せたセンチメンタルなメロディが性急に過ぎていく夏の余韻を描く。(秦 理絵)

-

-

FOLKS

BLUE & YELLOW

取り繕わず、ありのままの自分を受け入れていく。その思いが綴られた今作には、己が思う自分と他者が描く自分、理想と現実、憂鬱と希望など、タイトルの"BLUE & YELLOW"同様のさまざまなコントラストが描かれる。ふたつが拮抗したり、溶けあったりしながら、気づけば思考の時間に静かに横たわっているようなアルバムだ。デビュー時から高いアレンジ・センスで気密性抜群のポップ・ワールドを構築してきたバンドだが、今作は、選り抜いた材料をさらに研ぎ澄ますような美意識で、サウンドを作りだしている。細部の響きにこだわった、透明感のある音の余韻が、メロディ/ヴォーカルの機微を美しく引き立てているのがいい。シンプルだが、より実験的であることに重きを置いている繊細さが、今現在のFOLKSというバンドの肝。(吉羽 さおり)

-

-

FOLKS

SNOWTOWN

デビュー・ミニ・アルバム『NEWTOWN』やシングル『HOMETOWN STORY』での想像力を掻き立てる音世界やバンド感を汲みつつ、さらに自由な発想で音遊びを重ね、同時にエヴァーグリーンなポップスとしても磨きをかけていった新作。北海道の冬がテーマで、彼らが日々の暮らしの中で見る、体感する景色を音で表現したいというのが、音遊びや実験の始まりだったという。シンセを多用し、楽器以外の音の素材もふんだんに盛り込みながら、美しい箱庭を作り上げ、そしてトライバルなダンス・ビートや躍動感でサウンドスケープを持広げていく。アンビバレントな音空間で、冬の景色を描きながらも、彼ら独特の冬の世界観を作り上げたアルバムだ。この芳醇な冬の季節を経て次にどんな音楽が芽生えるのか、また楽しみになってくる。(吉羽 さおり)

-

-

FOLKS

HOMETOWN STORY

ミニ・アルバム『NEWTOWN』でデビューした北海道恵庭市在住の5人、FOLKSの1stシングル。アイディアたっぷりのアレンジで生み出される、キラキラと瞬くサウンドと叙情的で熱い歌とは、今作でも鮮やかなコントラストを描いているけれど、同時に深く混じり合ってもいる。ドリーミーな音世界とそこに哀愁の風を吹かせる空模様は彼ら独特で、早くもFOLKS節ができているのを感じる。ファンタジー濃度の高い曲から、シニカルなシンセの音色がフックのロックンロール、80'sポップスのエッセンスが盛り込まれた曲などタッチは様々。5人でああだこうだ言いながら組みたてたアレンジを、何度もブラッシュ・アップして、聴く人の記憶に触れるような普遍的な音楽にしていく。ますます洗練されてきたことを感じる1枚。(吉羽 さおり)

-

-

FOLKS

NEWTOWN

北海道恵庭市のニュータウンで育った幼なじみ5人で結成したFOLKS。Vo/Gtの岩井郁人とBaの野口一雅はGalileo Galileiで活動していたが、2人が以前活動していたバンドと岩井の兄のバンドとが合体し、FOLKSとなった。ANIMAL COLLECTIVEのカレイドスコープ・サウンドから、ARCADE FIREの醸す哀愁と高揚感などインディー・ロック好きな要素がうかがえ、北海道の長い冬の間、想像をあれこれとふくらませ実験を重ねながら熟成させていった夢見心地なポップ・サウンドが聴こえてくる。かと思えば、ブルージィな香り漂うロックも、叙情的でアンセム的なメロディとキラキラとしたチルアウト・サウンドがマジカルに融合した曲もあり。洗練されていて、なお曲の余韻にはまだたくさんの可能性が感じられる。この先に何があるのか見てみたい。(吉羽 さおり)

-

-

KANA-BOON

ソングオブザデッド

捲し立てるラップ調のパートで焚きつけ、パッと開けるキャッチーなサビで躍らせる。そんなアッパーチューン「ソングオブザデッド」は、ゾンビ・パンデミックによりブラック企業から解放された主人公の"ゾンビになるまでにしたい100のこと"を描くアニメを盛り上げる人生讃歌。"遊び疲れるまで生きてみようぜ"と歌うこの表題曲に対し、カップリングに収録されたのはその名も「ソングオブザデッド 2」、「ソングオブザデッド 3」と早速遊び心が。10周年を迎えたバンドのいい意味で肩の力が抜けた余裕が垣間見える。アニメのテーマにとことん寄り沿った一貫性を持つ本作は、ゾンビとコロナウイルス、状況は違えどパンデミックに陥り混沌とした日々を生き抜いてきた我々にも通ずる、シリアスな世の中もポジティヴに照らす1枚だ。(中尾 佳奈)

-

-

KANA-BOON

恋愛至上主義

KANA-BOONは卓越したキャッチーなメロディや言葉遊びが注目されがちだが、バンドの名を一躍シーンに知らしめた「ないものねだり」や、疾走感で一気に駆け抜けるポップ・ナンバー「1.2. step to you」など、キャリア初期からBPMの速い四つ打ちを得意とする一方で、ストレートなラヴ・ソングを歌い続けたバンドだと思う。そんな彼らが、"恋愛"に焦点を当てたコンセプト・アルバム『恋愛至上主義』をリリースする。"10th Anniversary Edition"には、十八番とも言える失恋ソング17曲(上記2曲も収録)をコンパイルしたベスト盤CDも付属。今年9月にメジャー・デビュー10周年を迎えるバンドが重ねてきた年輪を、"ラヴ・ソング"という側面から堪能してみてはいかがだろうか。(山田 いつき)

-

-

KANA-BOON

Honey & Darling

谷口 鮪(Vo/Gt)の復帰を祈り待っていたファンへのアンサー・ソングでもある「Re:Pray」から始まる本作は、タイトルに"あなたは誰かにとって特別な存在である"という思いが込められたように、彼らにとっての特別な存在に届けたい温かいメッセージに溢れている。深い悲しみの中で生まれた楽曲たちは、自分自身を勇気づけるように希望を歌い、聴く者の孤独を救うように語り掛ける、共に生きていくための歌だ。バンドを象徴するキャッチーさはそのままに、より深みを増した歌声と演奏。ファンと共に苦境を乗り越えた今の彼らにしか出せない音、伝えられない言葉が心を震わす。そして、生きづらさを歌いながらもポップに響くサウンドがグッとくる1曲「メリーゴーランド」が、心に暖かな光を灯しアルバムを締めくくる。(中尾 佳奈)

-

-

KANA-BOON

Re:Pray

前作「HOPE」が暗闇に一筋の光を見いだしたばかりの第一声だとしたら、今回は"新たなる祈り"と題されているだけあり、一歩踏み出した決意表明だ。バンド・サウンドの生々しさで勝負しつつ、風を顔に受けて前進するような感覚をマンドリンの響きで繊細に表現してもいる新鮮味も。本当に曲に必要な音を選び抜いたサウンドスケープはまた始まるバンドの日々(3年ぶりのツアーも含め)への希望だ。カップリングにハード・エッジなサウンドと忌憚のないメッセージを込めた「右脳左脳」を収録する感じは、『シルエット』時の「ワカラズヤ」などを想起させるシングル定番スタイル。カラッとしたR&Rで"生きてたらいいことあるかも"と歌う「LIFE」も最強に泣けるし笑顔になれる。早くライヴで会いたい曲ばかりだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Torch of Liberty

KANA-BOONの約9ヶ月ぶりとなるニュー・シングルのキーワードは"解放"。思わず手拍子をしたくなるハイテンションなイントロで始まり、そのまま失速することなく展開される軽快なギター・リフは、まさに抑圧された空間からの解放を感じると同時に、ライヴハウスで披露した際の盛り上がりと興奮を想像させる。まだまだ日々の生活にも音楽活動にも制限がかかる世の中ではあるが、希望の火を灯し続け、あらゆる規制が解除されることと、現在休養中の谷口 鮪(Vo/Gt)が再び元気に歌声とギターの音を響かせてくれることを待ち続けたい。カップリングにはリフレインする歌詞が彼ららしい「センチネル」と、夕暮れ時の儚い一瞬をメロディアスに歌った「マジックアワー」の2曲を収録。(伊藤 美咲)

-

-

KANA-BOON

KANA-BOON THE BEST

7年間の軌跡を全シングルと代表曲、そして、バンドとファンにとって思い入れの深い全30曲に収めた初のベスト・アルバム。DISC 1 は、10年代前半の邦楽ロック・シーンを彼らが象徴することがわかる楽曲が多いうえで、KANA-BOONならではの切なさやリアリティが溢れるレパートリーが満載だ。加えてインディーズ時代の「スノーエスカー」を再録しているのも聴きどころ。DISC 2は谷口 鮪(Vo/Gt)のDTMによるデモ制作が軸になって以降の、アレンジや新しいサウンド・プロダクションの進化が窺える楽曲揃い。バンドのスタートでありパーソナルな歌詞に突き動かされる「眠れぬ森の君のため」、そして、最新曲とも言える「マーブル」もバンドの現在地であり核心。新旧2曲の対比も味わいたい。 (石角 友香)

-

-

KANA-BOON

スターマーカー

新体制後初シングルには金澤ダイスケ(フジファブリック/Key)をアレンジと演奏で迎え、ポップスのスケール感にチャレンジした楽しげで華やかな1曲が完成した。音像のアッパーさに伴って、これまでと地続きな内容の歌詞がグッと力強く聴こえるのも面白い。本質を変えないために表現の幅を広げるという、バンドのこれまでを踏襲した作品と言えるだろう。さらに、素でワイドなサウンド・プロダクションがモダン・アメリカン・ロック的な「シャッターゲート」、これまでのKANA-BOONの代表的なメロディやビートのスタイルをアップデートさせた印象の「ユーエスタス」と、各々まったく違うベクトルの3曲を収録しているのも久しぶり。ちなみに、全曲ベースは谷口 鮪(Vo/Gt)が演奏しているのも聴きもの。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

まっさら

スタートの合図のような4カウントから走り出す8ビート。目の前が開けるような大きなコード・ワークが印象的なAメロ。シンガロングしたくなるサビ。それを支える重量感のあるベース・ライン。そのサウンドメイク自体が今の彼らの逞しさを実感させてくれる、デビュー5周年企画を締めくくるに相応しい新たな始まりの1曲だ。"独り"を前向きに捉え、普通の日常のやるせなさも認める強さを持つ。そのうえで繋がる助けになる音楽、それをKANA-BOONは作り始めたのだ。c/wの「FLYERS」はロックンロール・リバイバル的なセンスのリズムやリフの上を、言葉でリズムを作る谷口 鮪のヴォーカルが乗る小気味いい1曲。こちらもグッと太く生感のあるサウンドで、バンドの頼もしさが十二分に伝わる仕上がりだ。 (石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ハグルマ

B面集『KBB vol.2』収録の「夜の窓辺から」やミニ・アルバム『ネリネ』と、バンドのいい状態を示す新曲を続々発表しているKANA-BOONから、さらに新たなフェーズに入った決定打が到着。TVアニメ"からくりサーカス"のOPテーマでもある「ハグルマ」。人間の尊厳や暴力性も描く原作の強度にマッチするハードでドラマチックなサウンドと展開、竜巻のようにバンド・アンサンブルとともに暴れるストリングス・アレンジにも息を飲む。谷口 鮪(Vo/Gt)が幼少期から影響を受けてきたという作品への最大のリスペクトを今のKANA-BOONの器で見事に表現したと言えるだろう。一転、何気ない日常を余裕のある演奏で描く「オレンジ」では、彼らの過去の"夕焼けソング"からの変化と不変を味わうのもいい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ネリネ

夏盤と称した『アスター』と対になった本作。"ネリネ"の花言葉は"再会を楽しみに"や"忍耐"という意味を含み、冬盤らしい心象を表現した内容になっている。が、それ以上に注目したいのはこの2作が企画盤という意味合い以上に、現在進行形のKANA-BOONの音楽的な楽しさに溢れている面だ。タイトル・チューンの「ネリネ」はホーン・アレンジも新鮮な跳ねるポップ・チューン。「春を待って」は童謡「雪」のフレーズが盛り込まれ、且つお囃子的なリズム感や歌詞のフロウが融合するという、なかなかにハイブリッドな仕上がり。それでもあざとさがまったくないのがこのバンドのキャラクターを証明している。日常的で幸せな情景と真逆な情景が1曲の前後半で展開する「湯気」など、新鮮な変化に驚かされる1枚。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

KBB vol.2

これまでリリースしてきた12枚のシングルに収録されたカップリング23曲から11曲を収録。ロッキン・ソウルなニュアンスの「Weekend」やスピーディなガレージ・ロック・テイストの「ミミック」など、谷口 鮪(Vo/Gt)のその時期その時期の怒りや憤りが凝縮された曲が序盤に並び、表題曲かと勘違いするほどKANA-BOONらしい情景描写と優しいメロディの「街色」、1stシングルのカップリングで初々しさが新鮮な「かけぬけて」など、バンドの音楽的な幅も自由度も楽しめる。加えて、これからの彼らを代表しそうな、淡々としていながら強い楽曲「夜の窓辺から」は、あらゆる人が前を向ける確かな根拠がある。締めの和楽器を加えアレンジされた「盛者必衰の理、お断り (和和和 version)」で大笑いできるのも彼ららしい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

アスター

メジャー・デビュー5周年の今年、5シーズンに5リリース、5イベントを企画している彼ら。第1弾のB面集『KBB vol.1』が結果的に怒りに寄った内容であったこととは対照的に、今回は様々な角度での恋愛がテーマ。バンドが大きなメッセージを発信するべきタイミングでの覚悟と決意を見せる表情とは違う、脆くて情けなく、誠実な谷口 鮪(Vo/Gt)の素が、楽曲という姿だが滲み出ているような印象を受ける。インディーズ時代の名曲ラヴ・ソングとは違った今の年齢なりの苦みや現実も見え隠れするのも自然でいい。タイトルの"アスター"は花言葉に追憶、信じる恋、変化などがあるそうだが、まさにラヴ・ソングだからこそ描けるリアルな心情やこれまでにないワードが頻出。その描写の瑞々しさが心を震わせる。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

KBB vol.1

これまでリリースしてきた12枚のシングルから、古くは『盛者必衰の理、お断り』の、また『結晶星』のc/wだった「ハッピーエンド」や「桜の詩」など、KANA-BOONの名曲中の名曲、そして表題曲では表し切れない側面を描いたc/w曲を合計12曲セレクト。特に「バカ」、「LOSER」、「I don't care」、「スパイラル」といった、彼らならではのポップ且つエッジーなナンバーから見られる怒りや自己嫌悪は、登場当時から谷口 鮪(Vo/Gt)が書かずにいられない感情を吐露した個性だ。そしてその最新型が新曲の「Flame」に結実。また、メロディとラップの両方を行き来する谷口のリリックとフロウのうまさ、歌を含めたアンサンブルでリズムを生む小気味よさはもっと評価されていい。ライヴで聴きたい曲も多数。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

NAMiDA

「Wake up」、「Fighter」、「バトンロード」と、内燃する高揚感を立体化した力作が続いたので、アルバムもテーマはスケール感なのかな? と想像したが、そう簡単ではなかった。四つ打ち、言葉が言葉を連れてくるような谷口 鮪(Vo/Gt)らしい言葉の運びが特徴的なTrack.1「ディストラクションビートミュージック」は一時期揶揄された十八番要素を根本的にビルドアップ。個性は個性として深化させればいいじゃないかと言っているような1曲だ。もちろん中にはかなりベタにディスコ/ダンス的な曲もあったり、音像もぐっと厚みを増していたりするけれど、何より鮪がメロディについてチャレンジし続けていること、寒くて怖い夜明け前を乗り越えるようなリアリティをずっと抱えていることはKANA-BOONのかけがえのなさだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

バトンロード

"NARUTO"シリーズでは4回目のタッグとなる"BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS"のOPテーマとして、物語とシンクロする部分はもちろん、これまで以上にロック・バンドが伝えてきたマインドを自分も繋ぐんだという谷口 鮪(Vo/Gt)の意志に満ちた歌詞、ストリングスも含めた厚い音塊で押せる今の力量が鮮明だ。"無我"を意味するTrack.2は谷口お得意の韻を踏んだラップ調のヴォーカルと演奏のリズムが表裏をチェイスするようなリズムの組み立てがユニーク。シニシズムと和テイスト、そしてヒップホップを料理した独自のものを作るKANA-BOONらしい出来だ。打って変わって高速ウエスタン風のTrack.3は2分ちょいのショート・チューン。いい曲も面白いこともテーマにフォーカスが合っている。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Fighter

最近の曲作りでは、DTMで構成を練り込んだデモを作ること、自分の中で納得感が強い曲を作ることを挙げていた谷口 鮪(Vo/Gt)。2017年第1弾は得意の四つ打ちも大幅にアップデートされ、スピーディな展開にダークでソリッドな世界観も積載された、キャリア上最強のエクストリームなナンバーだ。TVアニメ"機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ"OP曲として"戦場での一瞬の輝き"をテーマに書き下ろしたという着眼点自体が、1曲1曲の強度で"勝ちに行く"、今のKANA-BOONのスタンスも反映している。展開の多さと構成の複雑さで言えばTrack.2「スーパームーン」も、パンク、ファンク、大きなグルーヴのロックまで呑み込んだ大作。一転、Track.3「君を浮かべて」はシンプルなアレンジだが、かつてないまっすぐな言葉に心が震えた。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Wake up

アルバム『Origin』のリリースから約8ヶ月。乾いたアメリカン・ロックとトライバル感が混ざり合ったような序盤から、メロディもすべての楽器も復活祭に参加するように集まってくる構成の新しさがある。そして大サビで歌われる"言葉を紡ごう/心を震わそう"というKANA-BOONの最も太い軸に辿り着く覚醒感。瞬間沸騰ではなく、前進しながら徐々に心が沸き立つ構造に谷口鮪のソングライターとしての成長とタフさを増したバンドの力量を感じる。「Wake up」が表だとしたら、もう一方の今のKANA-BOONからのソリッドな意思表示が「LOSER」。強靭になったグルーヴそのものが現状に安住することなく、一撃であらゆるリスナーを射抜こうとする。そしてR&Rマナーを血肉化した「Weekend」の軽快さもすこぶる新鮮だ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Origin

前作『TIME』のエンディング曲「パレード」で夢見た場所に足を踏み入れた歓喜を歌ったバンドの痛みを伴う成長の物語がここにある。アルバムの先鞭をつけた「ランアンドラン」はともかく、ポップな「なんでもねだり」から、ラウドでソリッドな新機軸「anger in the mind」や、ドラマティックな「インディファレンス」、当世流のネオ・シティ・ポップをKANA-BOON流に昇華した「グッドバイ」などサウンドの多彩さがまず1つ。加えて、この時代を生きる20代の真っ当なオピニオンとしてのリアルな歌詞が冴える「革命」、この1年の逡巡とバンドの決意がそのまま歌詞になった「スタンドバイミー」や「Origin」といったメッセージ性が窺える新機軸。登場時の勢いとはまた違う、"今"の強さが封じ込まれたアルバム。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ランアンドラン

前作のスプリット・シングルを含めると、なんとデビューから2年4ヶ月で9枚目のシングルとなる今作。『ダイバー』以降顕著になってきた広がりのある古賀のギターのディレクションなど、アレンジ面での深化が冴える仕上がり。大きなグルーヴを持つ8ビートと、どこかメロディック・パンク的なニュアンスも持つTrack.1「ランアンドラン」は、これからの季節、新たな環境に身を投じるあらゆる人、特に若い世代のリスナーにとって勇気の源になってくれそうな1曲。カップリングの「I don't care」は、まさにタイトルが示唆する通り、口ばかり達者で動かない奴らを一刀両断。ラウド且つタイトな音像がこれまでのKANA-BOONになかったフィジカルなタフさも感じさせる新境地だ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOONシナリオアート

talking / ナナヒツジ

CDの形態が複数あるのを承知で、できればこのスプリットに収録されているトータル6曲すべて聴いて欲しい。それぐらい両バンドとも楽曲クオリティと新たな挑戦を体感できる。KANA-BOONの「talking」はファンクネスすら感じる16のグルーヴやラップ部分にロック・バンドのケレン味を感じるし、アニメのエンディングにそのヒリヒリした世界観がハマる。シナリオアートの「ナナヒツジ」で聴けるソリッドで急展開する構成も新しい。また2曲目(KANA-BOON「ぬけがら」/シナリオアート「トワノマチ」)にどちらも各々の色合いでセンチメンタリズムを喚起する楽曲を配しているのも聴き比べてみると面白い。そして"すべてがFになる"裏メイン・テーマとも言えそうなKANA-BOONの「PUZZLE」での楽器隊の豊富なアイディアとテクニカルなプレイは嬉しい驚きの連続だ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

KANA-BOON MOVIE 03 / KANA-BOONのとぅるとぅる かむとぅるーTOUR 2015 ~夢のアリーナ編~ at 日本武道館

当日のライヴも観たが、この映像作品でもまた心揺さぶられてしまった。KANA-BOON自身が夢の舞台に立つ、そのエモーショナルな部分をどんなアングル、スピード感、質感でドキュメントするか?という1番大事な部分が素晴らしく共有されているからこそ成せる作品だと思う。正真正銘、初めて足を踏み入れる武道館(4人がいっせーので入口を越えてみたり)のシーンだったり、歌う鮪の口元、ステージからのメンバー目線の客席、スタンド最上階のファンのシルエット、宙吊りになった古賀を下から見上げる鮪と飯田の笑顔だったり、頼もしいこいちゃんの背中だったり......。演奏や様々な試みやユルユルなMCはもちろん、一回性の撮影でまるで映画のごときダイナミズムに昇華したチームKB、そしてバンドの求心力に脱帽!(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ダイバー

もとよりKANA-BOONは曲がいい。それは高速BPMと四つ打ちを特徴としていたころからなのだ。そして新たな武器を手にした「シルエット」以降のKANA-BOONがより大きなグルーヴと、谷口鮪(Vo/Gt)が音楽に生きる根拠を明快に楽曲に昇華したのが今回の「ダイバー」だろう。単に大好きなアニメというだけでなく"NARUTO"とKANA-BOONの親和性の高さは大げさに言えば運命的。今夏の映画版のための書き下ろしだが、バンドがどれだけ大きな視点で活動しているのかがわかる代表曲足りえる新曲。加えてTrack.2「スパイラル」での古賀隼斗(Gt)のイマジネーションに富むフレージングや全体的に大人っぽいプロダクションにも注目。Track.3の「街色」は鮪のファルセットから地声へのスムーズさ、背景的な音作りが新しい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

なんでもねだり

近年、バンド/アーティストがポピュラリティを獲得する大きなステップボードになっている印象があるCM且つ好企画でもある資生堂"アネッサ"のタイアップ曲として書き下ろした「なんでもねだり」。風の匂いや太陽の熱が明らかに変わっていく季節感をサウンドやビート、リフで表現。歌詞はCMの映像にも登場する"欲張りな女の子"と彼女に翻弄されつつ、眩しげに見つめる男の子が目に浮かぶ、楽しくも青春が輝く内容に。カップリングは「ウォーリーヒーロー」から続く同質のテーマを持った、ソリッドで強い「watch!!」、アルバム『TIME』ラストの「パレード」のさらに先を歩いて行く自分たちや友達を歌った「タイムトリッパー」。これから起こるどんなことも楽しんでいこうとする彼らの今の強さがわかる。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

TIME

怒涛のフィルが時間に追われながらも全力で走る決意をタフに表現するオープニングの「タイムアウト」から、時間をテーマにしたアルバムの大きな意志に巻き込まれる。90年代後半以降の"ザ・日本のギター・ロック"な「ターミナル」の孤独と自由。雨音のイメージを増幅するギター・フレーズが美しい「スコールスコール」や、谷口鮪がパーソナルな心象を都会のどこにでもありそうな情景に溶け込ませて歌う「愛にまみれて」のバンドにとっての新生面。特に「愛にまみれて」にうっすら漂うノスタルジーを表現するコーラスの美しさはレコーディング作品ならでは。攻めの前半からメロディや歌詞の新しさにはっとする後半への流れそのものが聴き手にとっても"生きている今"になるような強い作品。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

シルエット

4カウントとギター・リフのおなじみのイントロの次に展開する開放的な8ビートが作る、KANA-BOONの新しいスタンダード、「シルエット」。思期から青春期を走りぬけ、覚えてないこともたくさんあるけれど、ずっと変わらないものを教えてくれた人たちのことを思うヴァースはライヴでも大きなシングアロングが起こりそうだ。カップリングはインディーズ時代から存在していた「ワカラズヤ」と、最新曲の「バカ」。すれ違う気持ちが一層ジリジリする恋心を浮かび上がらせる「ワカラズヤ」の愛らしさも、エッジーな16ビートに乗せて谷口のラップも交え、フラストレーションの吐き出し先のない自分のめんどくささを歌う「バカ」にも、いい意味で肩の力が抜け、曲作りに対してタフになった今の4人が見えてくる。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

生きてゆく

清涼飲料水のタイアップがついてもおかしくないような、夏らしい眩しさの中で描かれるのは、バンドで生きていくことを決めた自分が、別の道を行くことになる"キミ"との距離を描きながら、最終的には自分の決意。事実から生まれながら、長くKANA-BOONが音楽や自分と向き合うときに思い出される大切な曲になりそうな予感もある名曲だ。毎回、表題ともアルバム収録曲とも違うチャレンジングな一面を見せるカップリング。今回もこれまでにない変則的なビートが印象的なダンス・ロック「日は落ち、また繰り返す」、ドライヴ感に加えてグラマラスな印象さえある「ロックンロールスター」の2曲は、無意識のうちにも彼らが洋楽のエッセンスを吸収していることを実感。ライヴの楽しみ方の幅も広がりそうなシングルだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

フルドライブ

ソリッドなギター・リフ、四つ打ちのなかに部分部分でヒネリの効いたスネアが入り、谷口鮪のリリックは意味より破裂音や韻の快感を重視しているような「フルドライブ」。リスナー側がスリリングなチェイスに身をおいているような感覚が新しい。Track.2「レピドシレン」は魚ながら肺呼吸をしなければならない魚を比喩に用いたことで、焦燥と疾走を同時に焚き付けられるような仕上がりに。特に古賀のギターは全編、カオティックな曲のバックグラウンドを形成するサウンドスケープを担う出色のアレンジ。Track.3「夜のマーチ」は、まさに夜の色と空気感が立ち上がるような映像喚起力抜群の聴感。マーチングのリズムを主体に変化していくリズムが、歌詞での心の動きとシンクロするアレンジもいい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

結晶星

逞しささえ感じるリズムと澄んだ空気を感じさせるギターのフレーズが好対照を描くタイトル・チューン「結晶星」。やめたいことはやめればいいし、やりたいことをしっかり結晶させればその輝きで、これからを変えていけるというメッセージが、今の彼らの経験値やスキルで鳴らされていることに大きな意味がある。新しい季節を迎えるあらゆる人の心に穏やかだが確かな火をつけてくれる1曲。「ミミック」は前作『DOPPEL』収録の「ウォーリーヒーロー」にも似た、顔の見えないSNSのコミュニケーションに対する問題提起。「桜の詩」は「さくらのうた」から時間が経過し、女性目線で描かれたアプローチが新しい。まったく異なるニュアンスとテーマを持った、挑戦的な1枚。 (石角 友香)

-

-

KANA-BOON

DOPPEL

人懐こいサビにも、思わずステップを踏みたくなるビートにも、もちろん、想いを遠くに投げかけようとする谷口鮪の声にも、"音楽があったから今、僕はここにいる"、そんな切実さが横溢している。ライヴでもなじみのインディーズ時代からの「ワールド」「MUSiC」「東京」「目と目と目と目」はアップデートされたアレンジ、演奏と音像で収録。現在のライヴ・シーン、ひいてはSNSでのコミュニケーションについて谷口の思うところが、鋭いギター・リフや性急なビートとともに表現された「ウォーリーヒーロー」をはじめ、デビュー・シングル「盛者必衰の理、お断り」などの今年の楽曲から成る、1stフル・アルバムにしてKANA-BOONの存在証明的な1枚。10代に圧倒的な人気を誇る彼らだが、現状に息苦しさを感じるあらゆる人に響くはずだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

盛者必衰の理、お断り

彗星の如く、という言葉が相応しい快進撃を続ける、大阪は堺から現れた4ピース・バンドKANA-BOON。初の全国流通盤『僕がCDを出したら』から約5ヶ月というインターバルでメジャー・デビューという異例のスピードも、現在の彼らの注目度と楽曲のクオリティやライヴ・パフォーマンスを考えれば当然のことだ。そしてデビュー曲である「盛者必衰の理、お断り」はKANA-BOONの持つ抜群のセンスが冴え渡る楽曲。抜けの良いヴォーカル、思わず口ずさみたくなる語感の良さと人懐こいメロディ、ヒーロー感のあるギター・リフ......非凡な展開でありながらもストレートさを感じさせるのは、彼らが素直に自分たちの気持ち良い音を鳴らしているからなのだろう。10月にリリースされるフル・アルバムにも期待が高まる。(沖 さやこ)

-

-

KANA-BOON

僕がCDを出したら

ライヴで大合唱が起こる人気曲「ないものねだり」でアッパーにスタートし、大きなステージに立っているアーティストと入れ替わる感覚をアレンジでも表現したユニークな「クローン」、ギター・リフのソリッドさと、聴き手ひとりひとりにダイレクトに放たれるストレートなメッセージが痛快な「ストラテジー」「見たくないもの」、アルバム・タイトルのフレーズも含まれる「眠れぬ森の君のため」。そして、ヴォーカルの谷口鮪にとっての歌や思い出の重みや、それゆえの切なさが胸に迫るラストの「さくらのうた」の全6曲。歌詞カードなしでも飛び込んで来る言葉の鮮明さと歌に沿った演奏の音楽的な破壊力。"僕がCDを出したら"その先は......野心と不安のバランスに大いに共感。(石角 友香)

-

-

MGMT

Loss Of Life

MGMTが、約6年ぶり5枚目となる新作を発表した。原点回帰を果たした前作『Little Dark Age』は表題曲がTikTokで人気を集め、新たな層からの支持も得つつある彼らだが、本作では新たなフェーズのポップへの探求へと歩み出したようだ。前半ではOASISを彷彿させるギター・ロックのTrack.2、女性Voとのハーモニーが美しいTrack.3など、バンド・サウンドを軸に普遍的なポップネスを展開。後半ではエクスペリメンタルな側面が顔を覗かせていて、サイケの海に沈みゆくようなTrack.8、グリッチ・サウンドの中で幽玄なヴォーカルが漂うTrack.10と、摩訶不思議だが温かみのある世界へと変化していく様が心地よい。大衆性と実験性を高次元で両立させた意欲作だ。(菅谷 透)

-

-

MGMT

Mgmt

「Your Life Is A Lie」のMVが先行配信された際に感じた遊び心、かつてスタイリッシュ代表だった時期とは違うユルさが感じられるジャケを見た際の驚き。それはあながち内容とも無関係じゃなかった。前作『Congratulations』ほど内向的ではない。ふるいにかけられた10曲は似たものはなく、おのおの彼らが今感じていることをあの独特なフェティシズム、サイケデリア、悪夢的なイメージに沿う音と音の組み合わせで表現しきっているのだと思う。これまで同様、夢と現の境界線はボンヤリしているのだけど、不穏と甘美を奏でるエレクトロニクスのレイヤーにやられる「A Good Sadness」などはかなりの大作。不安の中にも喜びや煌めきを発見したり、逆もまた然り。現実世界を映す鏡のような作品だ。(石角 友香)

-

-

MGMT

Congratulations

自転車で思い切り勢いをつけた後、ペダルを漕がないでいる時間って気持ちいいですよね。自由だし。そんな感じでしょうか。『Oracular Spectacular』で世界に衝撃を与えたMGMTだが、新作への期待もどこ吹く風という感じで、1967年のサンフランシスコにトリップしてしまった。プロデューサーにSonic Boomを迎えた今作は、音の質感といい、メロディといい、コーラスといい、そのまんまサマー・オブ・ラヴ。このレイドバックしたトリッピー感は、今の空気を象徴しているのかも。よくも悪くも、人間なんてそんなに変わらない。牛耳るか、諦めるか、それとも反抗するか。立場の違いだけ。2010年、時代の波を自在に乗りこなしながらMGMTが放つカウンター・ミュージック。(佐々木 健治)

-

-

PHOENIX

Alpha Zulu

グラミー受賞のインディー・バンド、PHOENIXの約5年ぶりの新作となる7thアルバム。長年のコラボレーターで2019年に亡くなったPhilippe Zdarにインスパイアされ、ロックダウン期間にルーヴル宮内の美術館でレコーディングが行われたという異色のバックグラウンドを持つ作品は、PHOENIXらしい多幸感の中にどこか寂寞とした雰囲気が漂っている。きらびやかなシンセ・ポップを聴かせる「Alpha Zulu」、VAMPIRE WEEKENDのEzra Koenig(Vo/Gt)をフィーチャーし切ないメロディが心地よい「Tonight」、重心を落としたエレクトロ・サウンドを展開する「All Eyes On Me」など、甘酸っぱさとほろ苦さが同居する、グッと洗練されたポップスが奏でられている。(菅谷 透)

-

-

SWANKY DOGS

ショートシーン

繊細にきらめくギター・アルペジオに乗せて、そこにいる誰かに"声を聞かせて"と語り掛けていく「hope」で始まるミニ・アルバムは、日々の何気ない瞬間や、沸き起こる感情のうねり、見上げた美しい景気や俯いた足元の不透明さ、あるいは遠くに思いを馳せる想像力など、様々なシーンを通した日常が綴られた。バンドの15周年を締めくくる作品にもなり、衝動的に叫ぶような初期作品「Raysman」の再録バージョンから、ソングライター 洞口隆志(Vo/Gt)の打ち込みのアレンジを生かした軽やかでノリのある「MTMY」など、新たなタッチの曲もパッケージされた。オーセンティックな3ピース・ロックの良さはもちろん、時を重ねた今の3人だからこその自由度の高さで、曲に息を吹き込んでいる。その呼吸の心地よさを感じる作品だ。(吉羽 さおり)(吉羽 さおり)

-

-

SWANKY DOGS

流転

時の流れは止められず、人の気持ちも移ろうもので、無情に思えるほどに変わらないものなどない。だからこそ、まったく同じ日は訪れないし刹那の美しさも実感する。そしてそれでも永遠というものに憧れてしまう。結成15周年を迎えるSWANKY DOGSによる3年ぶりのフル・アルバム『流転』には、タイトル通りそんな日々の中での心の機微を描いた曲が揃っている。グッド・メロディとめまぐるしい毎日を必死で生きようとする直球のメッセージがライヴでも映えそうな「がらんどう」、"声になって 傍にいられたら"と体温の感じられる歌唱で届ける「こえ」、かっこつかない生活に寄り添う「ルチル」などを経て、作品を締めくくる「gift」のラストの一節まで聴き終えたとき、なんだか昨日よりも優しくなれる気がした。(稲垣 遥)

-

-

SWANKY DOGS

Light

岩手発の3ピース・バンド SWANKY DOGSが、前ミニ・アルバム『イデア』から2年ぶりにリリースするフル・アルバム。ロックな楽曲で攻めた前作から一転して、バラードやミドル・テンポの楽曲も多く収めた今作は、作詞作曲を手掛ける洞口隆志(Vo/Gt)が持つ温かい歌の魅力が強く浮き彫りになった。言い訳ばかりの日々に対する後悔も、理不尽に涙を流す日々も、"大丈夫さ うまくいくよ"(「ワンダーライフ」)と大きな心で受け止める、バンドの揺るぎない包容力はそのままに、「アポリア」や「花火」では、打ち込みを取り入れた新機軸となるサウンド・アプローチにも挑戦。バンドの地元岩手県盛岡市と東京でレコーディングしたという今作では、彼らの原点と現在地が美しく交錯する。(秦 理絵)

-

-

SWANKY DOGS

イデア

地元・盛岡のライヴハウス、CLUB CHANGEを拠点にライヴ・バンドとして精力的な活動をする3ピース、SWANKY DOGSが前作『In The City』から2年ぶりに完成させた初メジャー流通アルバム。バンドの原点回帰をテーマに掲げ、初めてメンバーがロック・バンドに出会ったときの衝撃や熱量を取り戻すべく完成させた今作は、全曲がソリッドなロック・ナンバーになった。同時にどの曲にも貫かれる瑞々しいメロディには、時に生々しく、時に語り掛けるように、それぞれの人生にある"イデア(真実)"とは何かを問いかけてくる。孤独ややけくそな自分を認めながら、ラスト・ナンバー「Hello」で、ようやく言えた"あなた今照らせたなら"というフレーズ。その言葉は控えめだが、あたたかかった。(秦 理絵)

-

-

SWANKY DOGS

何もない地平線の上から

盛岡発の3ピース・バンド、SWANKY DOGSの1stフル・アルバム。バンド6年目にして初の全国流通盤は、全曲新曲で臨んだ意欲作だ。盛岡でのライヴ活動で交流が生まれたex.No Regret Lifeの小田和奏がレコーディングに参加し、ライヴハウスの人々の意見も存分に反映されている。盛岡のライヴ・シーンが一丸となって作り上げたアルバムと言ってもいい。彼らがそれだけ多くの人々を巻き込むことができる要因は、健やかに音楽を続けてきたことが感じられる、力強くもとてもぬくもり溢れるサウンドと、日々の生活への葛藤から生まれる"決意"が綴られた歌詞。洞口隆志(Vo/Gt)は感情を明快な日本語に落とし込み、素朴なメロディに乗せてまっすぐ歌い上げる。粗削りながらも、強い芯が貫かれた11曲だ。(沖 さやこ)

-

-

UNCHAIN

RayN

"光"を意味する"Ray"と"雨"を意味する"Rain"を掛け合わせたタイトルを掲げる、約4年ぶりのオリジナル・アルバム。酔いも甘いも噛み分けてきた彼等の貫禄が表れたような、研ぎ澄まされたグルーヴが炸裂する本作は、ジャンルレスな音楽への挑戦を可能にする谷川正憲の圧倒的な歌唱も健在で、ファンクやソウルをベースにしたダンス・ミュージックに傾倒しつつも、ロック・バンドとしての可能性が改めて凝縮された。リズミカルでパワフルな楽曲「hikari」や「Dan Dan Dance!!!」から、都会的で洗練されたバラード「Make You Free」や「Rain Of Ray」まで、多彩な音楽性に富んだ1枚。雲の切れ間から太陽が覗いたときに降り注ぐ雨粒のように、一つ一つの音がきらきら弾けて光っている。(⼭本 剛久之)

-

-

UNCHAIN

with time

"~を開放する"という意味のバンド名通りの道のりを歩いてきた彼らが、結成20年目に放つに相応しい思わず身体が動くグルーヴィな楽曲が揃った1枚。Mark Ronson然り、往年のCHICをアップデートしたような「get down」、ロック・バンドのケレン味たっぷりに谷川がセクシーなヴォーカルを聴かせる「Mr.WiFi」、本物感あふれるメロウネスを鳴らす「baby baby」、アルバムの中ではかなり普遍的なJ-POPフレイヴァーを感じさせる「2 late 2 luv」など、ようやく時代とUNCHAINのモードが合致してきたことを印象づける。ロック・バンドがやるファンキーな楽曲が好きなリスナーにも、世界的なトレンドとしてのファンク好きのリスナーにもこの新鮮なメイド・イン・ジャパンの作品を体験してほしい。(石角 友香)

-

-

UNCHAIN

Orange

めくれたオレンジの向こう側に地球が見えるジャケットが目を引くUNCHAINの6thオリジナル・アルバム。多彩なゲスト・アーティストを多く招いた『Eat The Moon』、洋邦問わず様々なジャンルのカヴァーに挑戦したアルバム『Love & Groove Delivery』の流れを経て彼らが行き着いたのは、日、米、英、蘭、北欧のサウンドの融合。寄り添うようなぬくもり溢れる音色は心地よいが、音のひとつひとつを取ってみると細かいギミックが効いているので、耳をすまして聴いても楽しい。ここに辿り着くまでには様々な挑戦や追求があり、中には苦しみを伴うこともあったようだが、そんな裏側を感じさせない無邪気な作品に仕上がっているのはさすがUNCHAINの手腕だ。生活を彩るグッド・ミュージックに酔いしれよう。(沖 さやこ)

-

-

UNCHAIN

Eat The Moon

UNCHAIN 5枚目のオリジナル・フル・アルバムは、メンバーが“深夜の移動遊園地”“夜に現れるサーカス団”と例える通り、腰が砕けそうなほどファンタジックでロマンティックな作品だ。過去最多という13人のゲストを招いて作られたのもあり、様々な音が楽しさを抑えきれない! と言わんばかりに隅から隅まで目まぐるしく弾む。谷川正憲のヴォーカルは曲ごとに異なる表情を見せ、様々なアトラクションに変幻して我々を楽しませてくれる。そして、止まらないドキドキだけではなく微睡みのように甘く蕩けそうな心地良さも。夜は人間が眠りに就くオフ・タイム。夢との狭間とも言える現実の中の非現実、その隙間を丁寧に掬い上げた作品だ。ぬくもりを感じる鮮やかなコーラス・ワークにも注目。(沖 さやこ)

-

-

UNCHAIN

SUNDOGS

まずは、「太陽とイーリス」をぜひ聴いてもらいたい。UNCHAINが追い続けてきた“ソウル”の息吹が、感動的なメロディを伝わって胸を貫く――。そんな“ソウル愛”を強力な芯にして、彼らはまたも新境地を開拓した。「スタイル・ミサイル」のスピード感は、パンクやハードコアを彼ら独自の咀嚼の仕方で解釈したかのよう。「My Bicycle」は、“乳白色のボディーがキュート”なマイ自転車への恋歌(笑)。こんな遊び心も見せるバンドだったのかと驚かされ、かと思えば「アザラシ」はアコースティック・ナンバー、さらに続くは「Another Vision」の超ヘヴィなギター・リフなどなど……。楽曲的な幅広さは彼らの作品史上No.1、かつ、どの曲にもソウル・フレイヴァーは確実に託された超意欲作!(道明 利友)

-

-

cinema staff

PLASTIC YOUTH

コロナ禍という暗闇の中から放たれた前アルバム『海底より愛をこめて』、そしてシネマらしさが凝縮されたEP『I SAY NO』を経て、その殻を破り恐れることなく清新たる新境地を切り開くニュー・アルバム。「バースデイズ・イヴ」以降シーケンスも取り入れたことで、バンドという形態にとらわれない自由な風が吹き込まれた。「プレキシ・ハイ」のようなエッジの効いたナンバーも、「岐路」を始めとした爽やかな楽曲たちも、どれもシネマらしさとして確立してきた彼等。これまで築き上げてきた確固たる地盤があるからこそ、その軸はブレずにシネマサウンドを拡張している。そんななか、ゲストも迎えたポエトリー・ラップはかなり実験的で革新的。ニュー・フェーズ突入を印象付ける意欲作だ。(中尾 佳奈)

-

-

cinema staff

海底より愛をこめて

ライヴを主軸に音楽活動という名の航海を続けてきた彼らは、突如猛威を振るった新型コロナウイルスにより、その船から大海へと投げ出された。そんな彼らが"海底"から放つ、暗闇の中に光を見いだす本アルバム。先の見えない深海でもがく1曲目「海底」から始まり、"想像力で地上へ"というテーマのもと愛という明かりを頼りに進んでいく。荒波のように激しく緊張感漂うナンバーから穏やかに広がる大海原のように雄大な曲まで、様々に表情を変え展開する挑戦的な楽曲群。そして夜明け前の丘の上で始まりを歌う「はじまりの場所」にたどり着く。コロナ禍をともに彷徨い苦しみながらも乗り越えてきたすべての人々を、素直な感情を吐露した歌詞と深みを増したサウンドで抱きしめる、愛に満ちた12曲。(中尾 佳奈)

-

-

cinema staff

白夜/極夜 E.P.

"極夜"とは太陽が昇ることのない状態。逆に"白夜"は太陽が沈んでも暗くならない状態を指す。真逆の現象をタイトルに冠し、陰と陽の心境をメタファーで表現したcinema staffの2021年初となるスタジオ音源。緩急を行き来する緻密なアレンジで激しくも悲しいワルツを描く「極夜」と、新しい一歩を踏み出す意志をエネルギッシュな歌に託した「白夜」は、サウンド面でもバンドの魅力を両軸から浮き彫りにする。バンド初期に演奏していた「DAWN」をソリッドにリアレンジした「NEWDAWN」も含めて、太陽をテーマにしたような統一感のある収録曲が印象的だ。さらに、CD盤には学生時代に、飯田瑞規(Vo/Gt)が作曲を手掛けた初々しい楽曲を収録。バンドの過去と現在が詰まった1枚。(秦 理絵)

-

-

cinema staff

BEST OF THE SUPER CINEMA 2008-2011/2012-2019

2008年全国デビュー、2012年メジャー・デビューという経歴の中での初のオール・タイム・ベスト。収録されている新曲「新世界」は伸びやかなメロディとソフトなヴォーカルの相性を最大限に生かしつつ、バンドの地に足のついた音像を聴かせる晴れやかな楽曲。冷静に未来を見据え邁進する4人のモードを実感できる。もう一方の新曲「斜陽」は盟友、高橋國光(ex-the cabs/österreich)との共同制作。両者の尊厳と個性が美しく混ざり合った、繊細で慈愛と情熱に満ちた楽曲が生まれた。彼らの音楽人生を描いたであろう高橋の綴る歌詞も、ひとつひとつがパンチラインとして響く。様々な痛みと喜びと迷いに翻弄されながらも、自分の音楽を磨き続けることをやめなかった人間たちの、情操の結晶だ。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

Name of Love

「great escape」以来約6年ぶりにTVアニメ"進撃の巨人"のEDテーマを手掛けるcinema staff。嵐のようなギター・リフが生むカオスの中で、手探りで道を見つけていくような前回のダークなサウンドに対して、「Name of Love」は静謐なピアノと歌で始まる。今回描いたのは"絆"。強くも脆くもある目に見えないものを手にして進んでいく、美しくドラマチックな曲だ。構築的に細部を積み上げながらスケールの大きな曲を描いていく4人の手腕が生きた曲で、アニメの世界観や根底に流れるものを掬い取った内容となった。今作では「great escape」のニュー・ミックスの他、「OCEAN」、「さらば楽園よ」とアニメを思わせる曲を収録。重厚で充実感のあるシングルだ。(吉羽 さおり)

-

-

cinema staff×アルカラ

undivided E.P.

長く親交を温めてきた cinema staffとアルカラによるスプリットEP。書き下ろしの新曲、それぞれのカバー、コラボ曲の全5曲が収録された。cinema staff新曲「first song(at the terminal)」は、ソリッドで高いテンションのドラミングと多展開のドラマチックなサウンドを、伸びやかな歌が包み込む。キャッチーで温かいメロディにただ行儀よく収まらない、アンサンブルのパッションが惹きつける。アルカラの新曲「サースティサースティサースティガール」は、爆発的なオープニングからサビでファンクに急展開するトランスフォームっぷり、先の読めなさ、オチのつけ方で唸らせる。この2バンドが互いをカバーし、コラボする曲は、もちろん技もネタも巧妙に仕掛けられていて、味わい、楽しみが尽きない。(吉羽 さおり)

-

-

cinema staff

熱源

前作『eve』は初めてプロデューサーを立て、cinema staffの武器である歌、鋭さ、キャッチーさを洗練させた作品を生んだ。今回の6thフル・アルバムは再び自分たちの手で完結した作品だが、そこではこれまでの経験値を駆使したより鋭利な曲と、馬力のあるサウンド、構築的で変化に富んだアンサンブルへの知性が光る。グッド・メロディと幾何学的なサウンドが、ギリギリのところで接着している初期のスリルに引き込まれた人も、歌心や寓話的な物語性の高さに心揺さぶられた人も、爆発的なロック・バンドとしてのスケール感にやれらた人も、満足する作品。その、それぞれのポイントの高いハードルを超えたアルバムだ。"熱源"という果てることのない、マグマのように煮え立ったバンドのクリエイティヴィティを見せつける。(吉羽 さおり)

-

-

cinema staff

Vektor E.P.

「エゴ」、「返して」、「ビハインド」の3曲からなる最新EPは、cinema staffのアンサンブルの妙味と歌とのハーモニーをより洗練し、大きく響かせたアルバム『eve』とはまた違った4人の味を引き出している。勢いの面では、初期のころの、互いに一歩も引かずに音のバトルを繰り広げ、せめぎ合う音が刹那な火花を散らすエネルギーがある。それが沸々としたカオス的な暴発感でなく、メロディを際立たせ、微妙な言葉の温度感を伝える繊細な火力を持ったサウンドとなっているのがとても美しい。「エゴ」ではサビのメロディ、肝のフレーズが猛烈な切迫感で耳に飛び込み、「返して」ではもう二度とないかもしれない甘い景色を、その音で痛切に心に刻み込む。叙情的な風景が、閃きのように脳内に広がる1枚だ。(吉羽 さおり)

-

-

cinema staff

eve

前身バンドから数えれば、10数年に渡る年月をこのバンドで過ごし、ミニ・アルバムは5作、フル・アルバムとしても4作リリースしてきたcinema staff。5枚目のアルバムは、彼らのキャリアの中でも、より意識的に変化を求め、実践していった作品だ。それぞれが主張の強いフレーズをぶつけ合うアンサンブルと、展開の多い曲構成、泣きの要素で心を掴む叙情的なメロディ、これを絶妙の絡みで聴かせるのがシネマ節。アルバムに繋がるEP『WAYPOINT E.P.』収録の「YOUR SONG」では、シネマ節を超王道のバラードへ昇華した。その過程で培った曲を洗練させる手法が、アルバムの端々に活きている。各曲のチャーム・ポイントたる場所を、最大限引き出して響かせていくアレンジが、バンドのポップ性とヒリヒリとした尖りを露わにした。(吉羽 さおり)

-

-

cinema staff

SOLUTION E.P.

リード曲「YOUR SONG」が大きな反響を得た前作『WAYPOINT E.P.』と対をなす今作。彼らのメロウな歌心を最大限強く、且つシンプルに引き出した前作、そして今作のバンド・アンサンブルの妙が織りなす"動"のドラマ、この両極がcinema staffの面白さだ。今作のリード曲「切り札」では、飯田瑞規(Vo/Gt)の上昇していく鮮やかなメロディ・ラインと並走し、デッドヒートを繰り広げる辻友貴(Gt)のメロディアスなギター・フレーズが肝。メロディの両輪がサウンドのスピードを上げ、風を生んでいく爽快さがある。サウンドはラウドでアグレッシヴだけれど、ビートもフレーズもデコラティヴになりすぎず、鋭く磨き洗練されている。プロデューサーを迎え、1曲を徹底してブラッシュアップし、4人の個の音を明快に編み上げたアンサンブルとなっている。(吉羽 さおり)

-

-

cinema staff

WAYPOINT E.P.

自分たちの表現を護り、育み、磨き続けてきたcinema staffが、大きな一歩を踏み出した。アレンジをプロデューサーの江口亮へ一任し、それを自分たちなりに消化して作り上げた表題曲「YOUR SONG」。NHK岐阜放送局開局75周年を記念して制作されたドラマ"ガッタン ガッタン それでもゴー"のために書き下ろした主題歌だ。ドラマの世界観に自身の現況や心情を重ねたミディアム・テンポのバラードは、彼らが持っている誠実さ真摯な姿勢を混じり気なくこちらに届けてくれる。様々な人の力を借りて手に入れた方法論を、彼らは今後自分たちのものにするだろう。そのとき彼らはどんな音を鳴らすのか――。それは今はまだ曖昧なヴィジョンかもしれないが、未来は見えないからこそ面白く、自らの手で開拓してこそ喜びがあるのだ。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

blueprint

過去最高に歪んだギター、より地に足の着いたベースとドラム、そしてその4つの音の上で強く響くヴォーカル。"自分たちにしか鳴らせない音楽"を大事にしてきた4人の、活動と年齢を重ねたうえでの変化の結晶がこの『blueprint』、彼らの"未来予想図"である。"今の自分たちが何をするべきなのか"という冷静な視点と、"大好きな音楽/バンドを長く続けていきたい"という純粋な気持ちが作り上げた音と言葉は、ひとつひとつに高い熱量が宿り、4人の気迫が絶え間なく突き刺さる。しっかりと未来を見据えることができた、現在のcinema staffのモードがそのまま結実したアルバムだ。実に清々しく、実に夢とロマンに溢れたダイナミックなリアリズム。そんな勇敢な音色に、心が突き動かされるのは必然なのだ。(沖 さやこ)

-

-

V.A.

残響record Compilation vol.4

全15バンドが新曲を録りおろした残響recordレーベル10周年記念コンピレーション。好きなバンドだけ聴ければいい、なんて思ってるかたはその考えを改めることをお勧めする。なぜなら、もしこの15バンドにあなたが好きなアーティストがいるならば、間違いなくそれ以外の楽曲もあなたのアンテナに触れるはずだから。それこそが残響recordが10年間でリスナー、そしてアーティストと積み上げた"信頼"だ。ポスト・ロックやエレクトロニカの音楽性を持ち、どこか人を寄せ付けない孤高の輝きを放つ危険性、神聖さを持つアーティストが集うという、事件とも言うべきロマンチシズム。残響recordの看板でもあるcinema staff、People In The Boxをはじめ、全アーティストが独自の色を研ぎ澄ました攻めの新曲を投下している。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

Drums,Bass,2(to) Guitars

バンドが始動して10年の歳月が流れた。その間には数々の喜怒哀楽があり、挫けることも少なくなかったかもしれない。だが彼らはどんな時代でも自分たちに嘘をつかず、抱いている想いをそのまま音と歌にし、そのときの最高水準の音源を作り続けてきた。前作『望郷』はそのモニュメント的作品とも言える。そんな大作を作り上げたバンドが手に入れたのは確固たる自信。今作『Drums,Bass,2(to) Guitars』にはそれが満ち満ちた音しか鳴っていないのだ。美しく高らかに鳴り響く4人の音色と、情感豊かな飯田瑞規のヴォーカルは、聴き手を大きく巻き込むポジティヴで晴れやかなパワーがある。サンバ風のリズムや、エレクトリック・シタールを用いたりなど、随所に挟まれる人懐こい遊び心も痛快。大きなバンドになった。本当に。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

borka

4月2日にリリースされるメジャー2ndフル・アルバム『Drums,Bass,2(to) Guitars』に先駆けて、リード曲を先行配信。同曲は「great escape」をプロデュースした亀田誠治と再びタッグを組んで制作された。ものすごい手数で果敢に攻め込むダイナミックなドラミングに、瑞々しく響く2本のギター、ソフトなコーラスが一足早い春の訪れを告げるようだ。亀田誠治のプロデュースにより、いままでcinema staffが積み上げてきたものを更に大きくこじ開ける、洗練された音色になった。いつ帰ってくるかわからない"あなた"を待ち続ける主人公のボルカ。だが4人の音と飯田瑞規の包容力と説得力のある歌声は、そんな悲しみや不安を吹き飛ばすように鳴り響く。ここに存在するのは笑顔と強い希望だけだ。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

great escape

バンド初の書き下ろしタイアップ曲であり、初のプロデューサー起用曲はテレビアニメ版"進撃の巨人"の後期エンディング・テーマ。インタビューで三島想平(Ba)が"ヒーローがたくさんいるような曲にしたかった"と語ってくれたように、速く鋭く感情的に突き進むギター、メロディアスなベース、音全体を引き締めるドラム――全てが各々の輝きを発っており、攻勢的でハードでありつつも非常に開けた楽曲になっている。主人公エレン・イェーガーの心情や物語の持つ勢いや団結力を反映させつつ、実にcinema staffらしいサウンド・メイクだ。上京してからの2年間で感じた思い全てを込めたフル・アルバム『望郷』という、ひとつの到達点を迎えた今だからこそ作り上げることが出来た、実験的かつ挑戦的なナンバー。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

望郷

楽曲の中核を担う三島想平(Ba)は、ライヴで観客に向かい"岐阜県からやってきましたcinema staffです"と挨拶をする。それは彼らが上京してからも変わらない。『望郷』に収録されている楽曲は全てバンドが上京後に考えたこと、作り出したもので構成されているとのことだ。この作品はcinema staff史上、最も不安定な音像かもしれない。だが最も4人の生々しい心情が音と言葉に溢れた、非常にダイナミックな作品である。故郷への特別な想い、故郷を離れてでも追いたい理想、そして葛藤――。ここには環境と心境の変化がもたらした"進化"が現在形で集約されている。何より、感情的な4人の音色がとにかく包み込むようにあたたかいのだ。泣きながら人の涙を拭うような不器用な優しさに、何度も涙腺が緩んだ。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

西南西の虹

cinema staffのダブル・シングルのうちの1枚である『西南西の虹』は4曲入り。タイトル・トラックは昨年からライヴでも演奏されているが、音源で聴くと鋭利な部分だけではなくそこから生まれる優美さがより浮き彫りに。両極端なものが自然と地続きになるのも彼らの魅力のひとつだ。特にリード・ギターの切れ味と速度は目を見張るものがあり、何度も突き刺されるような感覚。スケールのあるメロディも楽曲の持つ力強さを引き出している。つんのめるような疾走感が光るシネマ節とも言える「A.R.D」、ギターの弦を押さえる指の音も優しく響くアコースティック・ナンバー「発端」、バンドの新章を予感させる言葉が耳に残る「いらないもの」。着実に歩んできた彼らの現在位置を示すシングルと言えよう。 (沖 さやこ)

-

-

cinema staff

小さな食卓

cinema staffがシングルを2枚を2222枚完全限定で2月20日に同時リリース。そのうちの1枚である『小さな食卓』はCDに同曲を収録。タイトルとLOSTAGEの五味岳久が描くジャケットにもあるように、"食卓"をテーマに歌った同曲。何度もリフレインするギターは流線型を描くように広がり、躍動感のあるドラムはダイナミックに炸裂。緩急のあるベースは包容力を生み出す。4人の阿吽の呼吸が生み出す絶妙なアンサンブルは、家族の風景そのものにも思える。飯田瑞規のヴォーカルも、よくある日常風景をあたたかく優しく、何より明るく響く。身近にいる掛け替えのない人々への愛情と感謝の気持ちに満ちた曲。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

SALVAGE YOU

メジャー・デビュー作である前作『into the green』から3ヶ月弱で届けられたミニ・アルバムは"救い"がテーマ。聴き手を意識するようになった4人の音はより柔らかく、ダイナミックなスケール感を帯びており、バンドがネクスト・ステージに上がったことを如実に表している。明確な意思を発するポップな「奇跡」から、鋭さと激しさとミステリアスが交錯する「her method」、フィクションとノンフィクションの狭間を描く抽象画のような「warszawa」「小説家」へと、どんどん心の奥底へと4人の音が浸透していく。その鮮やかでドラマティックなストーリー展開は、夢なのか現実なのか分からなくなるほどに我々を音の中へと取り込んでしまうのだ。更に振り幅を増し成熟してゆくcinema staffの音像に息を呑む。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

into the green

新曲2曲と過去の代表曲4曲によって構成されたメジャー・デビュー作にして、音楽的にもcinema staffに新たな季節が到来したことを告げるEP。表題曲「into the green」はまさに、ここ数年の彼らが緩やかに、しかし確実に描いてきた音楽的な進化が昇華された改心の1曲だ。バンド最大の特徴であった飯田の透明感のあるヴォーカルに導かれるように流麗な旋律を描くギターは、時にシューゲイザーのような感傷的なサイケデリアを宿しながら、じわじわと聴き手を包み込む。怒りとも悲しみとも喜びともつかない、この独特なエモーションを表現するサウンドは、彼らがスピッツやsyrup 16gに連なる、この国の偉大なるオルタナティヴ・ロックの系譜にあるバンドであることを告げている。(天野 史彬)

-

-

cinema staff

cinema staff

03年結成の4ピースバンドcinema staffの1stフル・アルバム。セルフ・タイトルを冠した本作は、まさにデビュー作というに相応しく、"海"という生命の源、始まりの場所を目指す希望に満ちた旅を描いている。そのジャケットの通り、冒頭曲「白い砂漠のマーチ」で夜の砂漠から旅は始まり、目指す"始まりの場所"は"海"。そう――これは、始まりへの旅路なのだ。未だ見ぬ生命の源、船出の場所へと近付くにつれて、光と潤いの色が徐々に加わっていく本作の流れ。と同時に、曲が進むにつれ、その足どりがより強くなっていくかのように、より強く、凛と響いていくヴォーカルもじつに勇ましい。そして、ラスト・ナンバー「海について」で約7分にわたり描かれる希望と歓びは、これ以上ない最高の"始まり"を描いている。(島根 希実)

-

-

cinema staff

水平線は夜動く

ここ2年間の彼らの活躍には目を見張るものがある。リリースを重ねるごとに、音が一回りも二回りも膨らみを増し、洗練されていくのだ。前作から半年振りのリリースになる今作は"線"をテーマにした4曲入りのコンセプト・シングル。彼らが切り取る4つの情景はどれも一貫として、張り詰めた早朝の真冬の空気に零れる吐息のように柔らかであたたかく、闇の中で深々と降り注ぐ粉雪のように繊細で凛としている。白と黒のコントラストを感じさせる静寂と轟音で彩られた彼らの音は独特なリズムを刻み、どこまでも切なく、どこまでも美しく響き渡る。慢性的な不満を抱えた現実世界に"夢"という魔法を掛けるようなドラマティックな空気感に、完全に飲み込まれ抜け出せなくなった。目を閉じて聴き入りたい、そんな音。(沖 さやこ)

-

-

cinema staff

Blue,under the imagination

社会へと足を踏み出したcinema staffの溢れる衝動は、ひどい熱量を放ちつつも冷静さを内包している。彼らがいわゆる"激情系"を逸脱したのは、その凄然とした冷静さ故だと思う。『Blue, under the imagination』では、深層心理をを丸裸にし、非常に叙情的で完結された形で世界を切り取っている。3枚目にして、触れれば血が噴出しそうな鋭利さは磨きがかかり、より一層の純度が増した。内でうねる心の震えが激情へと高ぶりを見せ、石を投げ込まれた水面の波紋のように破壊力が広がりを見せるのだ。そこには衝動だけで語ることのできない、彼らのドラスティックなまでの確かな意思がある。彼らは知っているのだ。「想像力」こそが、未来へ向かう原動力であり、現実を作りだしていることを。そして、現実に対峙する唯一の手段であることを。"想像力"はやがて"創造力"へと変貌を遂げる。世界はまだ始まったばかりだ。(山田 美央)

-

-

hotspring

空っぽな宇宙

2007年、大分県別府市で結成。現在は東京を拠点に活動している4人組ロックンロール・バンド。その彼らが浅井健一が主宰するレーベル"SEXY STONES RECORDS"からリリースした前作『THREE MINUTES GOLD』から2年、自らのレーベル"QEEMA RECORDS"からリリースする7曲入りの新作。60年代のビート・バンド、70年代のパンク・ロックの影響のもと、THE BLUE HEARTS、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTといった日本語のロックンロール・バンドの系譜に連なるバンドの本質は変わらないものの、"イージー・ライダー"を気取って、刹那の輝きを求め、ロックンロールをぶっ飛ばす一方で、男泣きやメロウな魅力もアピール。結果、爽快な疾走感で駆け抜けながら、リスナーの気持ちの深いところにグサッと突き刺さる作品に。(山口 智男)

-

-

hotspring

THREE MINUTES GOLD

11曲目でカヴァーしているルースターズ、あるいはTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT。リスナーの世代によって連想するバンドは違うかもしれないけど、ロックンロールが大好きならきっとロックンロールに恋焦がれる気持ちをこじらせてしまうだろう。やばいやばい。2007年に大分で結成。その後、上京してきた4人組の2ndアルバム。別府出身だからバンド名がhotspringなんて気が利いてら。ロックンロールをかき鳴らすバンドの演奏はがむしゃらなようで、哀愁をにじませるヴォーカルをはじめ、ロッキンな含蓄が感じられる。日本語のロックンロール・バンドの系譜に連なる連中だ。浅井健一が主宰するSEXY STONES RECORDSの新レーベル、FICK FILLYからの第1弾。歌うようなベース・ラインもかっこいい。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

不眠症のネコと夜

nano.RIPEにとって再スタートの狼煙となった6thフル・アルバム『ピッパラの樹の下で』から約4年、7枚目のオリジナル・フル・アルバム『不眠症のネコと夜』が完成。メジャー・デビュー12周年を迎えてリリースとなる本作は、"nano.RIPEらしさ"に立ち戻って制作されたとのことで、原点回帰とバンドの進化が見事に同居した作品となっている。本作には、TVアニメ"食戟のソーマ 豪ノ皿"OP主題歌「ラストチャプター」などのタイアップ楽曲に加え、初のCD化となる2曲と録り下ろしの新曲8曲を収録。これら収録楽曲の根底にあるのは一貫して、前向きに生きることへの肯定感だ。それを高らかに歌い上げるきみコの芯の通った歌声とストレートなバンド・サウンドがどこまでも勇敢で頼もしい。(山田 いつき)

-

-

nano.RIPE

ピッパラの樹の下で

結成20周年の祝福ムードにはちょっとそぐわないほど気迫に満ちた、約2年ぶりとなる6thフル・アルバム。結成メンバーであるきみコ(Vo/Gt)とササキジュン(Gt)のふたり体制になってから初めてリリースするアルバムということで、再スタートという想いも込められているとのこと。アグレッシヴにバンド・サウンドを追求する一方で、ふたりになった自由度を存分に生かして、複数のアレンジャーと多彩な曲調、およびサウンドにも挑んでいる。そこには結成20周年を迎えたバンドならではの成熟も窺える。このタイミングで成熟とベテランらしからぬ勢いに満ちたアルバムを作った意味は大きい。バンドに取り組む気持ちをはじめ、胸の内を包み隠さずに言葉にした歌詞からも、この作品に向かう想いの強さが感じられる。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

アザレア

メンバー・チェンジを経て、きみコ(Gt/Vo)とササキジュン(Gt)のふたり編成になってからリリースする3枚目のシングル。ふたり編成になって、彼らの自由度が増したことは、TVアニメ"citrus"のオープニング主題歌でもある表題曲を含む今回の3曲を聴いても明らかだろう。そのタイトル・チューンは疾走感溢れる演奏に大胆にストリングスを加えているが、バラードの「最終前」は、シンプルなバンド・サウンドのなかで絶妙なコード進行が映える佳曲となっている。また、シンセの音色を大胆に使って、オーケストラルに仕上げた「スターハンター」もなかなかにチャレンジング。そして、そんな3曲を貫くきみコの伸びやか且つ力強い歌声が、改めてnano.RIPEらしさを印象づけている。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

スペースエコー

カントリー・ポップの「こだまことだま」(Track.5)、大人っぽい「ライムツリー」(Track.3)、そしてアグレッシヴなギター・サウンドを追求した「スノードロップ」(Track.9)。この5thアルバムに収録されたシングル・ナンバーを聴き、nano.RIPEがシングルにおいても大胆な挑戦を繰り返してきたことを改めて実感したうえで、それらシングル・ナンバーと比べても何ら遜色がない曲が並んでいることに快哉を叫ぶファンは少なくないはず。挑戦という意味ではアコースティック・ギターの爪弾きがやがてピアノ・バラードになる「日付変更線」(Track.8)、ポリリズムに挑んだ「イタチ」(Track.11)、オーケストラル・ポップな「ディア」(Track.13)が出色。曲が進むにつれ熱度が上がるバンドの演奏も聴きどころだ。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

ライムツリー

挑戦の連続になりそうな2016年の幕開けに相応しいニュー・シングル。前作の『こだまことだま』から一転、これまでよりも大人っぽいnano.RIPEを意識しながら、昨今のAOR感をnano.RIPE流に取り入れたメランコリックな「ライムツリー」ほか計3曲が収められている。どの曲もバンド・サウンドならではの熱気を伝える一方で、『七色眼鏡のヒミツ』以降と言えそうなダンサブルなポップ・ナンバーの「希望的観測」、アコースティック・ギターとピアノが軽やかに鳴るバラードの「ティーポットのかけら」とそれぞれに違うサウンド・アプローチをアピールしながら、今後の展開を期待させるものになっている。これを聴くかぎり、あっと驚かせるような曲も、これぞnano.RIPEと言える直球ナンバーもどちらもいけそうだ。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

七色眼鏡のヒミツ

今の自分たちなら新しいことに挑戦してもぶれることはないという確信の下、自ら殻を破ることに挑み、メジャー・デビュー5周年というアニバーサリー・イヤーに相応しい成長を印象づける4thアルバム。クラムボンのミトがアレンジを手がけたオーケストラル・ポップなリード・トラックの「こたえあわせ」を始め、基本編成にない楽器の音色を大胆に取り入れ、多彩な表現を試しながら、バンドの思惑通りどれもnano.RIPEらしいと言えるものになっているところにバンドの底力が感じられる。それをより一層感じたいなら外部からアレンジャーを迎えた4曲よりもメンバーだけで作り上げた「4分間」、「嘘と月」。シンプルなバンド・サウンドをストレートに追求しながらその2曲がアピールする新境地の意味はかなり大きい。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

透明な世界

TVアニメ"グラスリップ"のエンディング・テーマでもある表題曲をはじめ、改めてnano.RIPEらしさをアピールするという想いを込め、ストレートなロック・ナンバー3曲を収録したシングル。アニメの世界観にリンクする前向きなメッセージを歌う表題曲は、90年代以降のガールズ・ロックの流れを汲んだnano.RIPEの真骨頂と言える曲ながら、キラキラと鳴るギターをはじめ、躍動感とともに奥行きを感じさせる演奏がバンドの成長を物語る。そして、ヒネったアレンジとライヴ・アンセムになり得る魅力を併せ持つ「絶対値」。現在のバンドの充実ぶりを印象づけるという意味では、こちらを推したい。インディーズ時代の曲を現在のメンバーで録りなおした「フォルトファインダー」は、他の2曲にはないメランコリーが聴きどころだ。(山口 智男)

-

-

nano.RIPE

涙の落ちる速度

紅一点メンバー、きみコ(Vo/Gt)を擁する4人組、nano.RIPE。結成以来、ライヴ活動に精力を注ぎ、年々、ライヴの動員を増やしてきた彼らにとってさらなる飛躍のきっかけになるにちがいない3作目のアルバム。90年代以降のガールズ・ロックの流れを汲みながら、nano.RIPEならではと言えるその個性と存在感をアピールする閃きに満ちたアレンジとアンサンブルは、ファンキーなTrack.10「マリンスノー」をはじめ、よりオープンになった印象。そういう意味でも、バンドにとってターニング・ポイントになる作品かもしれない。人が生きる中で日々感じるさまざまな葛藤を歌の主人公や物語に託した歌詞によるところが大きいのだと思うが、ポップかつキャッチーな作風の中にメランコリーが感じられるところが作品全体に説得力を加えている。(山口 智男)

-

-

つしまみれ

NEW

サポート・メンバーとして海外ツアーにも帯同したまいこ(Dr)を正式メンバーに迎えての新生つしまみれ第1弾が完成。初っ端から「宇宙エレベーター」、「東京ジェリーフィッシュ」と、まり(Vo/Gt)の独特な視点から生み出されるエキセントリックな世界と『SHOCKING』(2012年)以降プロデューサーを務める中村宗一郎との相乗効果ありまくりな耽溺性のある楽曲が並ぶ。お得意の喋り口調のヴォーカルが炸裂する「ハローワールド」、「パンクさん」(『脳みそショートケーキ』収録曲)の続編的楽曲「パンクさん2」と、パンキッシュな魅力も感じさせつつ、素直に胸の内を聴かせる「ひとつ」が心に沁みる。新たに結成されたしげる(ex-嘘つきバービー/Dr)との新バンド"つしまげる"のアルバムも同時発売。(岡本 貴之)

-

-

つしまみれ

つしまみれまみれ

"80歳まで3ピース"の新たなる宣言と言える痛快な新曲「スピーディーワンダー」に始まり、つしまみれ入門編と呼ぶにふさわしい20曲が凝縮された初のベスト・アルバム。コード感がグッとくる名曲「エアコンのリモコン」はリアレンジ版。キテレツなようで実はスキルを秘めた「おじいちゃんのズボン」や「脳みそショートケーキ」や「おちゃっすか」や、音楽的な深みを感じる「ダーウィン」、曲調も歌詞もストレートな「ストロボ」、終わった恋も愛した気持ちも抱えながら自分の一歩を歩き出すような「愛の夢」など、つしまみれの音楽的なレンジの広さと、女性の赤裸々な部分をやりすぎ一歩手前で面白さに転化するセンスが満載。発表された時代はシャッフルされているが、それもまた聴く楽しみのひとつ。(石角 友香)

-

-

つしまみれ

つしまみれ

これはヤバい。つしまみれ史上、最も毒々しく、危険極まりない作品である。しかし誤解がないように書いておくと、別に曲が複雑になったり、素っ頓狂なフレーズが出てくるわけではない。むしろ、パンク、J-POP、グランジ、ギター・ポップといった音楽性が、3ピースのバンド・スタイルでストレートに展開された、音楽的には過去最高にシンプルな作品と言えるだろう。だが、それ故にヤバいのだ。余計な装飾が一切排除されているからこそ、その音と言葉に潜む狂気が、まるで原液100パーセントのシロップのようにドロっとした純度を持って、耳に残る。ここには、一口舐めるだけで悶絶してしまうレベルの毒気が満ちているのだ。結成14年、自身のレーベルを立ち上げて3作目。もはや誰も辿り着けない境地に立っている。(天野 史彬)

-

-

オワリカラ

PAVILION

結成10周年を迎え昨年末に初のベスト・アルバムを発表したオワリカラが、自主レーベル"PAVILION"を設立。その第1作目として会場限定シングルのアルバム・バージョンと新曲を詰め込んだ、約3年ぶりのオリジナル・アルバムをリリースする。オルタナ、ダンス・ミュージック、サイケ、プログレ、歌謡曲など様々な要素をブレンドさせ、それを高度なアンサンブルとピュアなエモーションで組み上げる手腕、スタイリッシュになりきらない絶妙ないびつさは今作も健在。そこからさらに既発曲含め、元来彼らが持ち合わせていたロマンチシズムが、よりディープでありながらユーモラスに響く楽曲が揃った。中でもタイトル曲はキャリアが生んだ洗練性、引き算の美学と豊かなコーラス・ワークが歌詞の重みを引き立てている。 (沖 さやこ)

-

-

オワリカラ

サイハテ・ソングス

オワリカラというバンドは、いつもちょっと人と違う場所にいる気がする。そんな4人が作り上げた極上の楽園――1st『ドアたち』はまさしくその結晶だった。そこから聴き手の心に突き刺さり踊らせる2nd、聴き手に問いかける3rdと徐々に楽園の入り口を広げ、今作4枚目は我々にまだ見ぬ新たな場所へと"行こう"と手を差し伸べる、いわば集大成であり新たな出発を感じさせる深い深いアルバムだ。1曲1曲に含まれる強いメッセージに、4人がこれまで歩んできた生きざまを落とし込んだ本能を刺激する直情的で耽美的な音色。強い気概を持ち、先陣切って歩き出す彼らに追いつくのは、もしかしたら容易いことではないかもしれない。だが追いかけるという行為やそのときに見える景色、感じた想いは間違いなく美しいはずだ。(沖 さやこ)

-

-

オワリカラ

踊るロールシャッハ

昨年5月にリリースされた3rdアルバム『Q&A』以来となる新作は、ライヴでおなじみの新曲にライヴ音源4曲を加えた全5曲ワンコインという太っ腹シングル。"ロールシャッハ"とは、インクを紙の上に垂らし、それを二つ折りにしてできた模様から何を想像するかをもとに性格などを判断する心理テストのこと。"ロールシャッ!ハッ!ハッ!"というサビなどの歯切れの良い語感を生かした歌、4人各々がインパクトのある音を鳴らす"点"を生かした構成で、音の隙間もリズムを作る重要な役割になっている。キャッチーでありながらも緊迫感のあるグルーヴは、推理小説のような謎めいたハラハラ感。楽しいだけではない空気を醸しながら踊れるナンバーを作る彼らのセンスと知性には相変わらず感服だ。(沖 さやこ)

-

-

オワリカラ

Q&A

"オワリカラなのにオワリカラじゃない。そうか、これが今のオワリカラなんだ"と、前作『イギー・ポップと賛美歌』で思ったが、今回もそうだ。自分たちの新しい可能性を試したくて、それが面白くて仕方がないのだろう。瑞々しいサウンドに焦りの文字は無い。それは1stアルバム『ドアたち』から一貫しているから感服だ。"Q&A"というミニマルなコミュニケーションをテーマに掲げた今作は非常にストレートで、小難しいリズムも皆無。だが彼らが培った経験は、オワリカラ特有の謎めいたムードとして輪を描いてゆく。じっくり聴かせる楽曲、疾走感のあるギター・ナンバーから攻撃的なロックンロール、ファンク、やわらかいサウンドまで多彩な全11曲。皆さんもちょっぴり不思議なコミュニケーション、してみませんか?(沖 さやこ)

-

-

オワリカラ

シルバーの世界

「swing」の振り子は、大きな弧を描きながら「シルバーの世界」へ――。2ndアルバム『イギー・ポップと讃美歌』で、バンドの現在進行形の衝動の全てを叩き込んでみせた、革新曲「swing」。タカハシヒョウリ(Vo&Gt)曰く、"マインドとフィジカルが拮抗している"と言うこの曲は "ハートに訴えかけたい、でも踊らせたい=心と体に訴えかけたい"という、内にも外にも突き刺さる "完全無欠の衝動"が波打つダンス・ナンバーであった。そして本作は、未だ止まらず進行していく衝動が、更にディープに作用する"怪作"である。タカハシの言葉を借りるならば "拮抗している"という、せめぎ合いによるストレス状態すらも超越した"超高揚状態"を味わえる。エンドルフィンもアドレナリンも過剰分泌されるシルバーの誘惑......オワリカラ、最早脳内麻薬の域っす。(島根 希実)

-

-

オワリカラ

イギー・ポップと讃美歌

そのドアは、開けても開けても開けても開けても…きりがない。あれはなんだ?終わりなき欲望か?逃れようのない矛盾だったのか?サイケデリックかつディープなネヴァー・エンディング・ストーリーを描き出したデビュー作『ドアたち』はやはり本物だった。本作もまた、前作同様に演奏と言葉の説得力が凄まじく、歌詞はもちろん、音や曲の表情までもが一つのキーワードにリンクしている。今回のテーマは“つきささる”。この完成度の高さはコンセプト・アルバムの類いのものであり、より私的な言葉や表現を全面に押し出したDavid Bowieの『The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars』というような印象を受けた。音と言葉で完璧なビジュアル世界を作り上げたのがBowieならば、彼らは音でもって言葉の本質というビジュアルを明確にしていく。(島根 希実)

-

-

オワリカラ

ドアたち

気が付けば、ノストラダムスの予言から11年が経過した訳で、私たちは変わりない毎日を生きている。けれど、恐怖に包まれた1999年以降、あけすけに幸せが充満した音楽に紛れ、シニカルな音楽が着実に育まれてきたように思う。そんな2010年に産み落とされたオワリカラの1stアルバム『ドアたち』。暴力的なまで引きずり込む熱気と、浮遊感あるノスタルジックな余韻が全身を圧倒する。中でも、「団地」は衝撃であった。人々の生活空間を“ハコ”という完結かつ閉鎖された空間となみす客観視の鋭さと、そこに存在する生活をいとおしいと感じる主観的な温もり。そして、最終的には逃れることの出来ない結末を受容する微妙な矛盾。衝動や焦燥感を伴った不安定な感覚は、限界まで掘り下げられ、吟味・咀嚼され、再構築された上で吐き出される。そこには、日常性を剥き出しにするタカハシヒョウリその人の人間性が、色濃く凝縮されているように思う。そして、練り上げた感情を実体として解放できるのは、強烈にストイックな4 つの音が存在しているからだ。誰もが全力で一点を目指す。“全員が4番”というサウンドが互いに音を磨ぎ合うからこそ、言葉が突き刺さるように弾けるのだろう。彼らをサイケデリック・ロックと言うジャンルで括ってしまうのは、どうも解せない。おそらくは、音楽性のカテゴライズというよりも、もっと深いそれ以上の世界を彼らは捉えているのだ。“オワリカラ”始まる“コレカラ”。まばたきする一瞬さえも惜しい。(山田 美央)

-

-

ゲスの極み乙女

ディスコの卵

約4年ぶりのフル・アルバムは、ディスコ="踊る"ことがテーマ。彼らの曲は以前から踊れるものだったが、改めてそこに向き合って生んだナンバーたちは、実に洗練されている。それでいてチルなだけでもクラブ音楽でもなく、バンドの持ついい意味の違和感も毒っ気も失わず、彼らにしか作れないディスコ・チューンを届けてくれた。程良く力が抜けた「Funky Night」("Baby I love youの歌メロで/くるりと回った"の詞も嬉しい)、切なく胸を締めつけるメロが美しい「シアラ」、初期の彼らの香りも感じさせつつ今の演奏技術に唸る「歌舞伎乙女」、また「晩春」での"あと何年歌えますか"や「ハードモード」のリリックなど川谷絵音(Vo/Gt)の独白のような言葉も印象的。メンバーそれぞれ活躍の場を広げながらも新作を作り上げた、その熱量に乾杯。(稲垣 遥)

-

-

ゲスの極み乙女

丸

すでにアナウンスされている通り、結成10周年記念のベスト・アルバムは、ゲスの極み乙女。を象徴する名曲25曲のトラックを解体、再構築した35分51秒の1トラック。ちゃんMARI(Key)を中心にこの大工事を行ったそうだが、ほぼ一定のBPMで踊り続けられるダンス・ミックスのようでもあり、四つ打ちにジャズ、ファンク要素を導入したこのバンドの革新性を見せたり、歌メロとは異なる伴奏にあたるトラックを切り貼りしても新たにらしさが生まれたりして、完全にベスト・アルバムの概念自体を転覆させてくれるのだ。加えて、ダークなニュアンスの「青い裸」、アグレッシヴな「発生中」と通常尺のベスト選曲29曲と、mabanuaやSTUTS、PARKGOLFらのリミックスからなるベスト・アルバム『丸』も同時配信。(石角 友香)

-

-

ゲスの極み乙女

ストリーミング、CD、レコード

"ここから新しいゲスの極み乙女。が始まります"。今作から「人生の針」を先行公開した際、川谷絵音(Vo/Gt)はこう宣言。そして、またも唸らせられるほど鮮烈な1枚が到着した。「私以外も私」、「キラーボールをもう一度」という代表曲をセルフ・オマージュした曲もだが、音の面ではロック然とした部分が減り、ストリングスを取り入れたり、曲ごとにジャズ、ヒップホップをフィーチャーしたりして、バンドを塗り替えている。それは複数のバンドを同時に動かす川谷ならではのギアの入れ方で、川谷、ほな・いこか(Dr)の歌の表現力、ベース・マエストロとでも言うべき休日課長の豊かなベース・ライン、そしてちゃんMARI(Key)のラップ(!)を含め、4人の音がより研ぎ澄まされたものに。聴き応えしかない。(稲垣 遥)

-

-

ゲスの極み乙女

戦ってしまうよ

天晴、お見事と言うべき完成度。表題曲はアクション・ゲーム"クラッシュ・ロワイヤル"CMソング。歌詞の"3分間"はゲームのルールから引用されたもので、楽曲自体も3分で終結するだけでなく、その間に各メンバーの個性がフィーチャーされた怒濤の展開が詰め込まれている。これだけのアンサンブルをJ-POPとして成立させるという大胆で鮮やかな手腕、メロディと歌詞の相乗効果が生むセンス、これぞ"ゲス乙女の凄み"だと見せつけられるようでもあった。ポップだが緊迫感が漂うTrack.2、シンセと打ち込みのビートが効いたシックなトラックメーカー的サウンド・アプローチのTrack.3、Spotifyでの投稿を機に世界から注目を集める覆面の日本人アーティストAmPmによるリミックスと、c/wも充実。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

達磨林檎

達磨は男性、林檎は女性を示すのだろうか。漢字3文字"両成敗"の次は"達磨"と"林檎"を繋ぎ合わせた漢字4文字のタイトル。アルバム全体で東京を舞台にしたラヴ・ストーリーを様々な角度から照射するような作りで、達磨と林檎の共通点である"赤"を彷彿とさせる言葉を始め、"アルコール"と"酒"や"マンション"と"物件"など異なる曲同士にリンクするワードも多く登場する。情景と心情描写に長けたサウンドスケープはさらに艶やかに、プレイはより繊細でテクニカルに。不可思議なパズルのようなアンサンブルは気品高く、川谷絵音(Vo/Gt)+4人の女性によるヴォーカル・ワークも効果的だ。その場の匂いまで立ち込めるような生々しさと、洗練された画角と鮮やかな色味の長編映画を観ているような感覚の両方を味わえる。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

両成敗

前作『魅力がすごいよ』が大きな音楽的進化を遂げたアルバムならば、今作『両成敗』はゲスの極み乙女。が元来持っていた遊び心やユーモアを取り戻した作品とも言える。だがそのユーモアの表現方法は『魅力がすごいよ』で得た方法論。プレイヤーとしてのフレージングのパターンも増えてアンサンブルの強度は増し、耳に残る印象的な言葉を抜群の譜割りで乗せるというシングル3作でも立証されていた彼らの個性を磨き上げた楽曲が揃う。ギター弾き語りを基盤にした曲や余韻の残る歌が印象的な曲など一筋縄ではいかないミディアム・テンポ系の楽曲も充実。それは全17曲という曲数だからできることでもあるが、このボリュームでも中だるみを感じさせず聴き心地の良さもある。彼らの音楽性の集大成でもありながら、新たな工夫も散見する意欲作だ。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

ロマンスがありあまる

2ndシングルを今年4月にリリースしたばかりのゲスの極み乙女。が早くも3曲入りの3rdシングルを発表。前作も個々のスキル向上やバンドのアレンジ力に驚いたが、今作もそれを凌駕する勢いだ。今作はそれに加えて、ソングライターである川谷絵音の等身大の姿が今までで最も歌詞に投影されている。Track.1は心の内に潜む彼の素直な部分をそのまま音にしたような繊細なメロディと、焦燥感とロマンティックさが混在するバンド・サウンドと合わさり、涙が零れ落ちる瞬間のような美を作り出す。Track.3はシリアスで緊張感のあるギターと鋭いラップが前面に躍り出たスリリングな楽曲。だがサビはトンネルを抜けた瞬間に見える青空のような爽快なポップ感があり、そのユーモア・センスには舌を巻くばかりだ。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

私以外私じゃないの

2014年10月にリリースされた『魅力がすごいよ』に続き、バンドの急成長に面食らった。バンドのアンサンブルの強度の上昇はもちろん、各プレイヤーの表現力と音色の拡張が目覚ましい。表題曲は美しいピアノとストリングス、ゴスペル調のコーラスで幕を開けて4人の音が入る瞬間の華やぎ具合は新しい価値観以外の何物でもないのだ。難解で、ある種屈折した展開がこれだけポップに響くのは、プレイヤーのスキルとメロディとサウンドの歯車が噛み合っていることが絶対条件。これをやりこなしてしまう、やはり彼らはとんでもないバンドだ。大きなうねりを見せる流麗なTrack.2、過去曲のリアレンジというよりは別曲とも言えるTrack.3、打ち込みと生ピアノが織りなす幻想的なTrack.4はヴォーカルも新しい。全曲が圧倒的である。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

魅力がすごいよ

ゴールデン・タイムに放送された地上波のTV番組で、ゲスの極み乙女。について紹介しているVTRが流れた。そのTVはこう言っていた。"このバンドの最大の魅力は毒っ気の強い歌詞"。世間が評価した"魅力"を磨き続けることを選択する者が多い中、このバンドは更なる高みを求めるために、自身の思う"完璧"なフル・アルバムを作るために、新たな場所へと飛び立った。そしてこの皮肉めいたタイトルを証明し、凌駕する作品を完成させたのだ。等身大の川谷絵音の心情が映し出された歌詞と、初夏のそよ風のように頬を撫でるメロディ、そして4人それぞれの持ち味やキャラクターを爆発させた、それこそロックがもたらす化学反応と衝撃――この作品にはそれらが溢れている。ジャンルを超越した彼らの音楽は、まさしく芸術だ。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

みんなノーマル

ゲスの極み乙女。というバンドのバズの起こり方は、他者の力を強く感じるものだった。ネットや実際の口コミにより、たちまち彼らの名前はロック・シーンへ拡散。四つ打ちを取り入れたダンス・ビートという"主流"に、ラップ、ジャズやクラシックのテイストを感じさせるピアノの音色、4人のキャラクターなど、主流からの"ズレ"を次々投入した彼らの音楽は間違いなく新感覚だった。そしてバンド3作目となる今作は、ロック・シーンという狭い枠を飛び抜けるポップ・センスが炸裂。緩急と音の隙間を巧みに操るサウンド・メイクも、4人の顔が浮かぶような人間味のあるそれぞれの音色も、シュールでひりついた川谷絵音のラップも、全てに自信とより羽ばたこうとする覚悟が漲る。これからのバズは彼ら自らが起こしていくのだ。(沖 さやこ)

-

-

ゲスの極み乙女

踊れないなら、ゲスになってしまえよ

今年は彼らの名前をよく聞いた。ゲスの極み乙女。最近は日本語のバンド名が増えているとはいえ、"ん?"と一瞬耳を疑うネーミングセンス。しかも、これがindigo la Endのヴォーカルの別ユニットと聞いてもっと驚いた。本作は、前作『ドレスの脱ぎ方』から9ヶ月ぶりの2ndミニ・アルバム。レーベル資料には"ヒップホッププログレバンド"という言葉が書かれているが、正直、このバンドの音楽性はそれだけではちょっと言い表せない。ヒップホップ、プログレ、パンク、ニュー・ウェーヴ、J-POP、もちろん最近の国産ロック的な要素も入っている。様々な音楽的アイデアが、まるで大喜利でもするかのように無邪気な遊び心で噛み砕かれ、編集され、完成度の高いポップスとして再構築される。まさに新世代的なセンスの塊。脱帽です。(天野 史彬)

-

-

ゲスの極み乙女

ドレスの脱ぎ方

なんとも救いようがない名前のバンド“ゲスの極み乙女。”indigo la Endの川谷絵音ことMC.Kを中心に休日課長(Ba)、ちゃんMARI(Key)、ほな・いこか(Dr)で結成されたバンドなのだが、音はindigo la Endのそれとは完全に別物。ファンクやヒップホップなどを通過した硬質なグルーヴと、柔らかなメロディが同居した唯一無二の“ヒップホップ・プログレ”なサウンドに仕上がっている。全パート自由度の高いアプローチを一聴すると好き勝手にぶつけているようにも感じるが、しっかりとまとめあげるセンスに脱帽。踊らせるだけのダンス・ミュージックとも、共有するためだけの作為的なフックに満ちたロックとも一線を画したただただ遊び心に溢れた最高に“ゲス”な作品。 (伊藤 啓太)

-

-

ハルカトミユキ

BEST 2012-2019

初のベスト盤は、曲のテイストにより、比較的メジャー・キー、しかし前を向くなり答えを出すまでの葛藤が色濃いDisc-1"Honesty"と、マイナー・キー且つ慟哭が表現された曲が多めのDisc-2"Madness"という振り分けがなされている。新録は3曲。YouTubeで公開され未完だった「どうせ価値無き命なら」での、生きる意味がわからなくても生き方や命は他人に売り渡すなという強い意志や、ライヴで披露されていたものに加筆した「LIFE 2」での、ないものとあるもの――例えば"本当の居場所などない"、"まだ欲しいものがある"と真実を積み重ねていく表現、変わらない/変われない部分が浮き彫りになる「二十歳の僕らは澄みきっていた」のいずれもが、ふたりの肝と言えそうな作品であることが嬉しい。(石角 友香)

-

-

ハルカトミユキ

17才

ハルカトミユキがこんなにまっすぐに明るい曲を書くとは。ふたりがデビュー記念日にリリースする初のシングル表題曲は、TVアニメ"色づく世界の明日から"のOPテーマ。ハルカ(Vo/Gt)が丁寧に紡いだ色彩豊かな歌詞は、アニメの世界観とリンクしながらも、"ひとり"に寄り添い、"ひとり"を肯定してきた彼女たちの信念が貫かれている。コーラス・ワークや鐘の音が楽曲をいっそう華やかに色づけているのも印象的だ。そして、今作でひと際強いインパクトを放つのが、「そんな海はどこにもない」。ハルカが敬愛する歌人、穂村 弘に作詞を託したこの歌は無伴奏で届けられる。表現力を増したハルカの歌声と強烈な歌詞世界にどっぷり浸ってほしい。同じ場所には留まらず前進と進化を続けるふたりの意欲作。(大木 優美)

-

-

ハルカトミユキ

溜息の断面図

本作の"攻め"のモードを象徴する「わらべうた」から「Sunny, Cloudy」までの冒頭3曲、ミユキの音楽家としてのさらなる成長を印象づける「終わりの始まり」や「WILL(Ending Note)」といった中盤の曲もいいが、本作のキーとなっているのは生ピアノを基調としたバラード「宝物」だろう。本作には"Confessions of a sigh"というサブ・タイトルがついていて、"溜息"とはつまり、心の奥に隠していた想いの告白であることを意味しているわけだが、「宝物」は27歳という表現者にとって鬼門となる年齢を迎えたハルカが想いを告白する1曲。この曲があるからこそ、本作に込められた"怒り"にリアリティが宿り、ラストを締めくくる感動的な希望の歌「種を蒔く人」へと繋がっていくのだと思う。(金子 厚武)

-

-

ハルカトミユキ

LOVELESS/ARTLESS

ソングライターとしての覚醒を感じさせるスケールの大きな「奇跡を祈ることはもうしない」を筆頭に、シンセ・ベースを活かしたお得意の80年代風ポップ・ナンバーから、UNDERWORLDのようなトランシーなダンス・ナンバーまで、ミユキの音楽的な冒険心が、本作の完成に大きく寄与していることは間違いない。一方、ハルカはオルタナ感のあるミドル・ナンバーやフォーキーな「you」によって、"ハルカトミユキ"というブランドを保持しつつ、シンガーとしての確かな成長を刻んでいる。"太陽になれないそんな僕だけど/君の足元を照らす月になろう"と歌い、本作の"飾らなさ"を象徴するラスト・ナンバー「夜明けの月」からは、ひとつのフェーズが終わりを告げる安堵感と、新たな始まりに向けた解放感が同時に感じられ、胸を締めつけられる。(金子 厚武)

-

-

ハルカトミユキ

LIFE

今年始めに公開された"年内にミニ1枚とフル1枚"というマニフェストに急遽付け足された今年2枚目のミニ・アルバム。"変わらなければいけない"という強い意志によって生み出されたのが前作ミニ・アルバム『世界』だったのなら、本作『LIFE』は、もはや自分たちの中から溢れ出る新しい何かを抑えることができない――そんな野性的な衝動によって成り立っている。特に、"ただ、このひと言を伝えなければいけない"というハルカの剥き出しの情熱が、無垢なほどダイレクトな言葉とメロディを産み出したTrack.1「肯定する」、そして80'sポップを入口に快楽と狂気の入り混じる音楽探究を続けるミユキが、モダンEDMの煌びやかさと90年代ビッグ・ビートの重量感を融合させた壮大なサイケ&ダンス絵巻であるTrack.7「火の鳥」は、この先を占う2曲だろう。(天野 史彬)

-

-

ハルカトミユキ

世界

それでも、生きなきゃいけない――この『世界』というミニ・アルバムでハルカトミユキが鳴らすのは、そんな屈強な覚悟である。覚醒感のあるシューゲイズ・ロック「世界」、マッシヴなダンス・チューン「嘘ツキ」、冴えない日常に寄り添う情景描写が素晴らしい「ヨーグルト・ホリック」など、新たな話法を駆使しながら、彼女たちはこの"世界"を、自らを傷つける場所ではなく、大事なものを守るための、大事なものを賭けて戦うための場所として見据えた。純潔さで身を守り、嘘と汚れを嫌悪したか弱い少女の姿はもはやここにはない。生まれてしまった。愛してしまった。この薄汚れた世界で。なら、生きるしかない。その覚悟を鳴らすからこそ、この作品には、朝と夜が、涙と笑顔が、嘘と本音が混じり合う。光と闇が、渦を巻いて溶け合う。(天野 史彬)

-

-

ハルカトミユキ

そんなことどうだっていい、この歌を君が好きだと言ってくれたら。

傑作1stアルバム『シアノタイプ』から約半年ぶりに放たれる3rd EP。インディーズ時代のEP作品に引き続き冠せられた短歌タイトルが、あまりにストレートに今のハルカトミユキの気持ちを代弁している。『シアノタイプ』以降の音楽的レンジの広さと抜けのいいポップネスを持った全5曲中前半3曲の新曲群は、今まで大きなモチーフになっていた怒りや哀しみだけではない、様々な感情の入り組んだストーリーを展開しながらも、"歌を伝える"というその命題に対する確信と祈りを強く響かせている。後半2曲には「385」と「青い夜更け」という音源化が待たれていた過去の名曲を収録。未だ消えることのない痛みと他者を求めるピュアな想いが剥き出しで描かれている。変化の真っ只中にいる現在進行形のハルカトミユキを捉えた作品と言える。(天野 史彬)

-

-

ハルカトミユキ

シアノタイプ

世界に向かって怒りと疑いの眼差しを向けながらも、そんな自分自身の叫び声すらも信じ切ることができず、おのずと自嘲すら孕んだ内面探求へと向かっていく......インディーズ時代のハルカトミユキは、そんな"外側と内側"を極端に往復していくような存在だった。だが、このメジャー・デビュー作には、その1歩奥にある彼女たちの本質、本音が深く刻まれている。怒りの言葉はより幅広くポップに展開される楽曲との相乗効果で攻撃性を増したが、同時に「シアノタイプ」、「長い待ち合わせ」、「ナイフ」といった楽曲には、傷だらけになりながらも他者に手を差し出すことを諦め切れない無垢なまでのコミュニケーション欲求が描かれている。ここには愛することを、求めることを止めない裸のままの想いがある。そこに何より感動する。(天野 史彬)

-

-

ハルカトミユキ

真夜中の言葉は青い毒になり、鈍る世界にヒヤリと刺さる。

ニッチな音楽ファンが思わずニヤリとしてしまうであろう世界観を持つハルカトミユキが吐きだす2ndミニ・アルバム。立教大学の音楽サークルで出会った詩人のハルカと奇人(HPのまま)のミユキによるフォーク・デュオ。1stミニ・アルバム『虚言者が夜明けを告げる。僕達が、いつまでも黙っていると思うな』を発表してから各方面で話題の存在だ。あるときは抒情的、あるときは疾走感のあるさまざまなサウンドに乗せて、まるでこちらの心を見透かしたかのような言葉の数々を繊細で危うい歌声で生々しく投げかけてくる。"何を考えているか分からない世代"と言われがちな20代が抱える繊細でシリアスな部分を鮮やかに、時に絶望的に表現。その都度心を震わされリスナーは文字通り"ヒヤリ"とさせられるに違いない。 (櫻井 カオリ)

-

-

ヒトリエ

Friend Chord

並大抵ではないキャリアを歩んできたバンドのメジャー・デビュー10周年記念アルバムだが、そもそもの発端であるwowaka(Vo/Gt)という稀代の表現者の痕跡は、2024年リリースの「NOTOK」をシノダVoバージョンで収録するという方法である種決着。3人体制になった後のライヴ経験や、シノダのオルタナティヴ・ロック志向が明快になった先行シングル「ジャガーノート」を起点に、すでにライヴで披露されている「耽美歌」、イガラシ(Ba)作曲の「Quadrilat e r a l Va s e」、ハチロクの大きなグルーヴとオルタナの手触りを持つ「おやすみなさい」等に新たな傾向は顕著だ。そんななか、ゆーまお(Dr)作の打ち込みによるハウス調の「Shadowpray」がいいフックになっている。(石角 友香)

-

-

ヒトリエ

NOTOK

9月の日比谷公園大音楽堂でサプライズ披露された、wowaka(Vo/Gt)作の曲で世に出ていなかった「NOTOK」。生前に遺されていたヴォーカルと演奏のデータをもとに3人が構築し、wowakaヴォーカルの新曲として完成した。"正解不正解なんて/あたしの中にしかないわ"と歌うこの曲を限られたパーツから、自身も、リスナーも、そしてwowakaも納得のいくものに仕上げる難しさは計り知れない。だが、その意義をリスナーの存在を通して実感しているからこそ、もはや使命感のようなものを持って届けてくれたのだろうし、間違いなく心を揺さぶる曲になったと思う。全曲wowakaが手掛けたナンバーでメジャー・デビュー10周年に刻む、バンドの初心と今の実力が交錯する作品。(稲垣 遥)

-

![オン・ザ・フロントライン / センスレス・ワンダー[ReREC]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WsScYhcCL._SL500_.jpg)

-

ヒトリエ

オン・ザ・フロントライン / センスレス・ワンダー[ReREC]

デビュー10周年記念の両A面シングル。「オン・ザ・フロントライン」は、ストレートなロックやポップなキラーチューンを生んできたゆーまお(Dr)作のナンバーでは珍しくクールな始まりだが、聴き進めて納得。切なさと美しさを包括するこの"破壊力"は彼ならではのものだ。アニメ"無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~"のOPテーマだが、"喪失"を経験した者の気持ちを描いた詞はあまりにもバンドと重なり、シノダ(Vo/Gt)の手腕が光る。もう一方のタイトル・トラックは、メジャー・デビュー曲「センスレス・ワンダー」の3人編成での再録版。さらにイガラシ(Ba)作の「Selfy charm」とシノダが書いた「さくらのいつか」と、4人が生み出した楽曲が1枚に収められたところにも、ヒトリエがランドマーク的作品に込めた想いを感じてしまう。(稲垣 遥)

-

-

ヒトリエ

PHARMACY

3ピースになって以降も勢いはとどまることなく、ライヴを重ね「3分29秒」("86―エイティシックス―"OP)や「風、花」("ダンス・ダンス・ダンスール"ED)とタイアップも次々に獲得してきたヒトリエ。現体制2枚目のオリジナル・アルバムは、そんな彼らが過ごしてきた時間の濃厚ぶりを示す作品に。世の中の不満や摂理を怪奇的且つ癖になる音に乗せたシノダ(Vo/Gt)作の「ゲノゲノゲ」、ゆーまお(Dr)作でライヴ・アンセムとなりつつある「ステレオジュブナイル」、イガラシ(Ba)作の幻想的で儚くも美しい「Quit.」など、今回も各メンバーが作曲し臆すことなくその個性を表した楽曲群は前作以上にカラフル。その多彩な表情に合わせるシノダの声色の表現もさらに豊かになり、曲の魅力を最大限引き出している。(稲垣 遥)

-

-

ヒトリエ

Amplified Tour 2021 at OSAKA

wowakaの意志を継ぎ、シノダがヴォーカルをとり、イガラシ(Ba)、ゆーまお(Dr)の3人体制となったヒトリエ。2021年に新体制初のアルバム『REAMP』を発表し、全国ツアー"Amplified Tour 2021"を敢行した。今作は大阪BIGCATの2デイズ公演から2日目をフル収録+1日目のみ披露した曲を加えたヒトリエ初のライヴ・アルバム。2020年はベスト盤のリリース・ツアーを予定しながらもコロナ禍で中止になった経緯があるが、そのぶんを制作にあてヒトリエ・サウンドをリビルドした。ヒトリエの歴史と地続きであり、未知の領域にも踏み込んでいった『REAMP』の、ヒリヒリとした爆音、グルーヴとこれまでの曲が怒濤の勢いで混じり、加速するライヴ。その熱がパッケージされた。(吉羽 さおり)

-

-

ヒトリエ

3分29秒

3人体制で初となったアルバム『REAMP』から、わずか4ヶ月というスパンでリリースされるニュー・シングル。TVアニメ"86―エイティシックス―"のオープニング・テーマとして書き下ろされた表題曲「3分29秒」は、サビに圧倒的な強度を誇るエッジの効いた1曲。スピード、キャッチーさ、ひと筋縄ではいかない情報量。いずれも過去のヒトリエの文脈を正しく継承する緊張感のあるロック・ナンバーだ。一方、「Milk Tablet」は、ヴェイパーウェイヴ的なアプローチのなかでバンドの肉体感を重視した実験的なダンス・ナンバー。いずれも作詞作曲は新体制以降メイン・コンポーザーを務めるシノダ(Vo/Gt)が手掛けた。これまでバンドが築いてきたものと新たに開拓するもの。その両方を妥協なく突き詰めた1枚。(秦 理絵)

-

-

ヒトリエ

REAMP

2019年4月にwowaka(Vo/Gt)が急逝し、シノダ(Vo/Gt)が新たにヴォーカルを務める3人体制で始動したヒトリエ、約2年ぶりの新アルバム。メンバーを失った悲しみが色濃い「うつつ」や「bouquet」、再び歩みを進める葛藤を吐露した「curved edge」、新たな決意を感じさせる「イメージ」など、大きな喪失を経験したバンドの心情が生々しく投影されている。シノダを中心にイガラシ(Ba)、ゆーまお(Dr)もそれぞれ作曲を手掛けたことで、ソングライターごとの個性がバンドの新たな魅力として開花した。中でも、ゆーまおが作曲を手掛けた陽性のポップ・ソング「YUBIKIRI」に刻まれた、ストレートな言葉は胸を打つ。もう何も失うわけにはいかない。そうリスナーと約束を交わす指切りげんまんだ。(秦 理絵)

-

-

ヒトリエ

4

ヒトリエが"4人だから"とシノダ(Gt/Cho)が名付けたバンド初のベスト・アルバム『4』。メンバー自身が選曲した26曲に、wowaka(Vo/Gt)のボカロ代表曲「ローリンガール」のライヴ音源を加えた、全27曲がリマスタリングされ、2CDで収録される。まず、今彼らがこのベスト・アルバムを出すこと自体に、並々ならぬ思いを感じ取ることができる。wowakaが作り上げた音楽、ヒトリエの"4人"が築き上げたものをいつまでも守り続けていこうという意志、もっと多くの人に届いてほしいという望み、それらがタイトル、収録曲含め随所に表れているように思えた。改めて聴いてもヒトリエのバンド・アンサンブルは絶対的だし、唯一無二だ。7年間のバンドの軌跡を、どうかこのベスト盤で辿ってみてほしい。(三木 あゆみ)

-

-

ヒトリエ

HOWLS

デビュー5周年のヒトリエが確実に新たなフェーズに進んでいることを告げる、通算4枚目のフル・アルバム。孤独の中でわずかな光を探り当てる「ポラリス」から高らかに幕開けを告げる全10曲には、かつてないほど自由で幅広い楽曲が並んだ。中でも駆け抜ける8ビートに暴走ギターが炸裂した「コヨーテエンゴースト」の開放感は圧巻。海外の音楽シーンのトレンドを取り入れて、wowaka(Vo/Gt)がひとりで完成させたポップ・ソング「SLEEPWALK」、ヒトリエ流グランジ・ナンバー「LACK」、シノダ作曲の「Idol Junkfeed」やバンド初となる失恋のバラード「青」まで、あらゆる方向に大胆に舵を切りながら、今4人が演奏する音はすべてヒトリエになるという絶対的な自信に満ちている。(秦 理絵)

-

-

ヒトリエ

ポラリス

初の海外ライヴを経て、ヒトリエが『ai/SOlate』から1年ぶりにリリースするニュー・シングル。TVアニメ"BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS"EDテーマとして書き下ろされた表題曲「ポラリス」は、シンプルに研ぎ澄まされたビートに乗せて、"誰も居ない道を行け"と力強く歌い上げるバンドの新境地となるナンバー。さらにカップリングには、打ち込みから生楽器へと移りゆく音像が内省的な世界観を描き出す「RIVER FOG, CHOCOLATE BUTTERFLY」、wowaka名義でリリースされていたVOCALOID曲を初めてバンドでアレンジした「日常と地球の額縁」を収録。新たなチャレンジを詰め込んだ今作は、2019年以降のヒトリエを占う意味で重要な意味を持ちそうだ。(秦 理絵)

-

-

ヒトリエ

ai/SOlate

珠玉はwowakaが初音ミクの10周年コンピレーションのために書き下ろしたボカロ曲「アンノウン・マザーグース」のセルフ・カバー。これまでのヒトリエのセオリーの真逆を突く斬新なリズム・アプローチや削ぎ落したサウンドが、圧倒的な昂揚感を生み出していく。クラブ・ミュージック的なアプローチを人力で再構築することでダンサブルに踊らせる「Loveless」など、いままでに出会ったことのないヒトリエでありながら、ヒトリエ以外の何者でもないという楽曲たちが完成したのは、これまで積み重ねてきた5年間があるからこそと言えるだろう。エンジニアにはUKメトロポリスの世界的エンジニア Stuart Hawkesを迎え、音質にまでこだわり抜いた今作に宿る"闘い"の意志にも注目したい。(秦 理絵)

-

-

ヒトリエ

IKI

はたしてヒトリエがメジャー・デビュー作『センスレス・ワンダー』をリリースしたときに、わずか5年で今回のニュー・アルバム『IKI』の領域まで達することが想像できただろうか。リード曲「リトルクライベイビー」に象徴されるように、収録された楽曲の隅々から感じられる人間の息吹。その解放的なムードは、これまでのヒトリエらしい緻密なサウンドメイクで駆け抜ける「心呼吸」にも、新境地となるエモーショナルなミディアム・ナンバー「さいはて」にも一貫して感じる今作のテーマだ。人間がオギャーと産まれた瞬間から一度もやめることのなかった"息、呼吸"というものと音楽とが、とても近い距離で共鳴する今作は、間違いなくヒトリエがバンドとして新たなフェーズに突入したことを表している。(秦 理絵)

-

-

ヒトリエ

DEEPER

初作品『ルームシック・ガールズエスケープ』に迸っていた初期衝動、そしてwowakaが動画サイトにアップしていた楽曲が放つ発明性。2ndフル・アルバムとなる今作は、そのふたつの要素を孕みながら、プレイヤーひとりひとりの表現力とwowakaの詞世界を最新形にアップデートした、過去と現在を繋ぐ進化の作品だ。歌詞にはwowakaの心情がそのまま言葉へトレースされており、様々な人物が曲中に登場するTrack.1はヒトリエの音楽に我々リスナーの居場所があることを印象づける。前作『モノクロノ・エントランス』はギターの成長が目覚ましかったが今作の鍵となるのはリズム隊。肉感のあるナチュラルな音とリズムが心地よい。ヒトリエは真の意味で"踊る"を体現できるバンドになったのでは。"DEEPER"の名に偽りなし。(沖 さやこ)

-

-

ヒトリエ

シャッタードール

ヒトリエの音楽は発明だ。その理知的で感情的な音像の動向は予測不可能。新作のたびに未知のものを手にするような、びっくり箱を開けるような高揚がある。そんなひねくれていて気まぐれで人懐っこい音楽に、今回遊び心が宿った。2曲のインストを含む全3曲がノンストップで収録。表題曲にはアイデンティティにおける葛藤が描かれ、マイナーのメロディとファルセットは感傷的に響く。だがその奥に潜むのは冷静さや余白――ネガもポジも受け入れる余裕があるのだ。その奔放な躍動感は糸から解放されたマリオネットのダンスのよう。4人のこの勢い、しばらく止まらなさそうだ。同作にはwowaka(Vo/Gt)撮影の写真を収めた全252ページのフォトブックが付属。摩訶不思議な異次元世界を視覚でも楽しめる。(沖 さやこ)

-

-

ヒトリエ

モノクロノ・エントランス

ヒトリエというバンドはずっと蠢いていた。それは一種の混乱や様々な事象に対しての抵抗だったのかもしれない。それゆえに4人それぞれが常にものすごいエネルギーを縦横無尽に乱発していて、その姿形が勇敢で美しくもあった。だがここに来てバンドに転機が訪れている。疾風を巻き起こすが如く、恐れることなく4人の色がしっかりと存在した1本の長く太い光を作り出しているのだ。Track.1の力強い8ビートの中で"夢、見れば何処まででも行けるよ"と歌うwowakaの声の透明感に、心に宿る不安などが浄化される感覚になる。彼らはこれまで積み上げてきた過去すべてを抱え、未来を胸に、我々リスナーの手を取った。自信と誇りに満ちた音像。ヒトリエは今、間違いなく新しい世界への入口に足を掛けている。(沖 さやこ)

-

-

ヒトリエ

WONDER and WONDER

着地しているのにもかかわらず未完成、という不思議な作品だ。でもヒトリエはいつもそういうバンドではないか。今までのような巧妙で鋭利、荒々しい音像や少女を打ち出した歌詞世界とは少々趣の違う、やわらかさやポップさ、哀愁のあるアプローチだが、このバンドにこういう側面があることは過去作やライヴからもわかっていた。だから聴いて妙に腑に落ちた感覚と新鮮さの両方がある......というなんとも"WONDER and WONDER"を体現する作品である。その背景にはwowakaのこれまでの制作における方法論が通用しなくなったという危機的状況が影響しており、それをなんとか乗り越えようとこの作品を完成させたことでバンドはさらに結束を増した。この素直な喜怒哀楽が、彼らの音楽の核だ。(沖 さやこ)

-

-

ヒトリエ

イマジナリー・モノフィクション

感情とは本来、非常に生々しいものだ。その存在そのものが現実的という見方もできるだろう。だが、そんな感情と理想が融合したときに生まれる"非日常"が、どれだけの威力を持つものになるか――ヒトリエは真っ向からそこと戦っている。wowakaの描く"女の子"にまつわる"想像上の物語"と、それぞれ一筋縄ではいかない扇情的な音色の交錯。どちらもが互いを肯定することで生まれる、まさしくヒトリエというものが生む空気そのもののような作品だ。アグレッシヴな攻撃性やひりついたグルーヴと、艶のある繊細なメロディと憂いを帯びた日本語詞。それは一見相反するようなものだが、全てに美徳と甚深が存在する。バンドという場所で生まれる音楽の可能性を、貪欲に求める4人の奏でる物語は、あなたをまだ見ぬ非日常へと誘うだろう。( 沖 さやこ)

-

-

ヒトリエ

センスレス・ワンダー

VOCALOIDクリエイターとしてインターネットを中心に厚い支持を集めるwowakaが中心となり結成されたロック・バンド、ヒトリエが自主レーベル"非日常レコーズ"を立ち上げメジャー・デビュー。2月にリリースされるミニ・アルバム『イマジナリー・モノフィクション』と同時進行で制作されたシングルは、wowakaの深層心理にある考え方である"自問自答"がテーマとなった。プレイヤーそれぞれの人間性が如実に表れた荒々しいサウンドが生み出す緊迫感、wowakaが歌詞で描く少女観、繊細なメロディ、全てが強靭な気迫で飛び込んでくる。ヒトリエらしさをキャッチーに落とし込んだ表題曲、切なさとふくよかさを帯びたTrack.2、言葉遣いのギミックも痛快なTrack.3、メジャー・シーンへの第一投に相応しいオープンな3曲を味わえる。(沖 さやこ)

-

-

後藤まりこ

m@u

トイ・ピアノとギターがキュートなリフを奏でるTrack.1「4がつ6日」から、裸足でジャンプするようなときめきを放ち、同じくバンド・サウンドの「m@u」でもエモーショナルなポップを聴かせ、そこからごく自然にKovacs作のエレクトロ・チューン「す☆ぴか」へと進む序盤の透明感。スガダイローのピアノとの即興演奏では、後藤まりこのハードコアという名の潜在意識を最も強力に実感することもできる。また、「sound of me」のシングル時のリミックスでもおなじみのSerphのアブストラクトでありつつ美しいトラックとの相性も新鮮。また、独自のシティ・ポップ感を持つHARCO編曲の「Hey musicさん!」は最も耳懐こいポップチューン。メロディと声と言葉で音楽そのものへ同化するような新しい後藤まりこがいる。(石角 友香)

-

-

後藤まりこ

sound of me

食べることに生きることのエネルギーを感じさせる謎の女性、シズルを演じる彼女。ほとんどセリフのない彼女の歌がエンディングをパカーン!と開けたものにしているのは間違いない。ポップとポストロックと童謡的な世界観に乗せて、走り出したら止まれない後藤まりこという女性・人間・アーティストそのものといった印象の歌詞が乗る時、その生き方への愛しさと畏怖が渾然一体となって迫ってくる。なお、カップリングはSerphによる表題とは一味も二味も違う、エレクトロやアブストラクト寄りのリミックスが2曲収録されているのだが、こちらもヴォーカルを損ねることのないリミックスで、温度感の違う「sound of me」をシングルで3種類楽しめるような趣向が楽しい。(石角 友香)

-

-

V.A.

惡の花譜

アニメ『惡の華』の主題歌を完全収録したコンセプトEP。宇宙人によるOP曲「惡の華」は、しのさきあさこ、後藤まりこ、の子(神聖かまってちゃん)、南波志帆をそれぞれヴォーカルにフィーチャーした全4種類が収録され、ED曲であるASA-CHANG & 巡礼の「花 -a last flower-」も収録。物語の不穏な空気感、歪さを表現するため、ロトスコープと呼ばれる実写を元にした映像作成も話題を呼んだアニメだけあって、音楽においてもアニメならではの世界観を生み出そうとしていることが、本作を聴けばよくわかる。出口の見えない陰鬱な青春が、それぞれの楽曲に見事に表現されている。その中でボーナス・トラックとして収録されたBase Ball Bearの「光蘇」は、暗闇の中、かすれた瞼に映る微かな光のようで、美しい。(天野 史彬)

-

-

金子ノブアキ

Fauve

これまですべての楽器を自分で演奏し、宅録で、ラップトップで、静かにその内なる世界をサウンドへ落とし込んでいった金子ノブアキのソロ作。この3rdアルバムでは、ライヴのメンバーで参加したPABLO(Pay money To my Pain)をギターに迎え、確実にプレイヤーの熱を封じ込めるレコーディングを敢行した。ライヴ的な気迫が、曲のリリシズムを鮮やかに爆発させるサウンドを作り上げている。一方、このソロに流れている自らの思考へと、深く深く潜り、言葉や旋律を見つけ出していく静かな探索は変わらずにあって、美しい何かを手にしていく多幸感は増している。そんなふうに、深くダイヴして、めまいを覚えるような恍惚の中で勢いよく浮上していく、そのすべてが余すことなく音になった感覚。濃密な音にどっぷり浸かれるアルバムだ。(吉羽 さおり)

-

-

金子ノブアキ

Historia

前作がインディーズ・リリースだったゆえ、このアルバムで初めて金子ノブアキという音楽家のパーソナルな音の世界観や哲学に触れるという人も増えると思う。RIZEやAA=等でのラウドな音や"動"を司るフィジカルな肉体の内にある、観念的な世界、それも繊細で思慮深く、想像力に富んだ世界の広がりに驚くかもしれないし、目の前に差し出される神聖な美しさを持った音にハッとするかもしれない。生と死について吟遊詩人のように嘯き、そしてエレクトロ・サウンドがタペストリーの如く物語を織り上げていく。Asgeir等の音響詩人的な感覚もあってメロウな響きに酔いつつ、映像的なサウンドスケープが五感を刺激する。1曲1曲も、アルバムの中に流れる思考の流れも堪能してほしい。(吉羽 さおり)

-

-

金子ノブアキ

オルカ

RIZEのドラマーであり、最近では俳優としても活躍する金子ノブアキによる初のソロ・ワーク『オルガ』。2008年秋頃から半年以上に渡って自宅スタジオで製作を続けてきたというこのアルバムでは、ミクスチャー・バンドRIZEのドラマーという枠に縛られない、一音楽家・金子ノブアキとしての新たな一面を打ち出している。ストリングスを導入した荘厳なバラードから骨太なハード・ロック、さらにはチルアウト気味のR&Bまで、様々なタイプの楽曲に挑みながらも、視覚的でドラマティックな作品となっている。洗練されたサウンド・プロダクションも、その世界観をしっかりと支えている。ヴォーカル、ギター、ドラム、ベース全てを金子自らが演奏するなど、金子ノブアキが持っている音楽性の幅広さと可能性を示した意欲作。(佐々木 健治)

Related INTERVIEW

Related FEATURE

Related VIDEO MESSAGE

FLiP

- 1:58

- 2014.10.01

FLiP

- 3:36

- 2013.06.27

FLiP

- 1:12

- 2011.06.16

FOALS

- 0:16

- 2014.03.14

FOLKS

- 2:27

- 2015.10.20

FOLKS

- 2:05

- 2015.02.10

FOLKS

- 2:18

- 2014.09.01

FOLKS

- 2:22

- 2014.02.04

KANA-BOON

- 3:34

- 2020.03.02

KANA-BOON

- 4:33

- 2019.06.05

KANA-BOON

- 2:33

- 2018.12.12

KANA-BOON

- 3:32

- 2018.09.18

KANA-BOON

- 4:08

- 2017.09.26

KANA-BOON

- 1:59

- 2016.10.03

KANA-BOON

- 1:31

- 2016.02.12

KANA-BOON

- 2:53

- 2016.01.13

KANA-BOON

- 2:47

- 2015.11.09

KANA-BOON

- 1:46

- 2015.08.03

KANA-BOON

- 1:38

- 2015.05.12

KANA-BOON

- 3:16

- 2015.01.15

KANA-BOON

- 4:33

- 2014.11.26

KANA-BOON

- 2:52

- 2014.08.18

KANA-BOON

- 3:08

- 2014.05.13

KANA-BOON

- 3:04

- 2014.02.13

KANA-BOON

- 2:08

- 2013.10.29

KANA-BOON

- 2:09

- 2013.09.18

KANA-BOON

- 2:13

- 2013.06.04

SWANKY DOGS

- 2:26

- 2023.10.17

SWANKY DOGS

- 2:29

- 2022.09.14

SWANKY DOGS

- 1:13

- 2019.07.11

SWANKY DOGS

- 1:31

- 2017.05.10

SWANKY DOGS

- 1:35

- 2014.01.31

UNCHAIN

- 2:14

- 2013.06.27

UNCHAIN

- 1:55

- 2012.03.16

UNCHAIN

- 1:32

- 2011.07.01

cinema staff

- 2:09

- 2025.05.16

cinema staff

- 1:11

- 2021.06.29

cinema staff

- 1:13

- 2019.09.18

cinema staff

- 1:39

- 2019.05.28

cinema staff×アルカラ

- 2:07

- 2018.06.08

cinema staff

- 2:16

- 2017.05.11

cinema staff

- 2:08

- 2016.11.29

cinema staff

- 1:38

- 2016.05.12

cinema staff

- 1:54

- 2015.12.21

cinema staff

- 2:01

- 2015.10.30

cinema staff

- 1:24

- 2015.04.16

cinema staff

- 1:48

- 2014.04.02

cinema staff

- 1:39

- 2014.02.27

cinema staff

- 1:53

- 2013.08.16

cinema staff

- 2:06

- 2012.09.03

cinema staff

- 1:55

- 2012.06.07

cinema staff

- 1:39

- 2011.06.16

hotspring

- 1:19

- 2016.03.09

nano.RIPE

- 1:03

- 2016.10.18

nano.RIPE

- 1:58

- 2015.04.07

nano.RIPE

- 1:27

- 2014.07.10

nano.RIPE

- 2:01

- 2014.01.10

つしまみれ

- 3:46

- 2014.02.05

オワリカラ

- 1:44

- 2014.02.11

オワリカラ

- 1:30

- 2011.06.16

ゲスの極み乙女。

- 2:13

- 2018.01.24

ゲスの極み乙女。

- 1:31

- 2014.10.23

ゲスの極み乙女。

- 1:21

- 2014.04.04

ヒトリエ

- 1:41

- 2025.01.22

ヒトリエ

- 1:29

- 2022.06.23

ヒトリエ

- 1:52

- 2021.06.02

ヒトリエ

- 1:03

- 2021.02.16

ヒトリエ

- 2:14

- 2019.02.26

ヒトリエ

- 1:50

- 2018.11.29

ヒトリエ

- 2:13

- 2017.12.01

ROCKのススメ

- 1:34

- 2015.01.13

ヒトリエ

- 1:51

- 2014.11.26

ヒトリエ

- 1:45

- 2014.02.14

ヒトリエ

- 2:08

- 2014.01.15

後藤まりこ

- 1:16

- 2013.12.02

後藤まりこ

- 1:47

- 2013.07.24

金子ノブアキ

- 0:59

- 2016.05.11

金子ノブアキ

- 0:58

- 2014.02.05

Related LIVE REPORT

BLUR

2014.01.14 @日本武道館

SHAKALABBITS / FOUR GET ME A NOTS / FLiP

2015.06.20 @下北沢LIVEHOLIC

FLiP

2015.02.25 @渋谷eggman

FLiP

2014.11.15 @代官山UNIT

FLiP

2013.11.10 @SHIBUYA-AX

FLiP

2013.07.19 @LIQUIDROOM ebisu

"オーキートーキーフェスティバル2025"

2025.11.16 @豊洲PIT

"RUSH BALL 2025" -DAY1-

2025.08.30 @泉大津フェニックス

KANA-BOON

2018.05.30 @Zepp Tokyo

KANA-BOON

2017.10.20 @Zepp Tokyo

KANA-BOON

2016.11.24 @Zepp Tokyo

KANA-BOON

2016.04.16 @幕張メッセ国際展示場9~11

シナリオアート

2016.03.10 @赤坂BLITZ

KANA-BOON

2015.03.31 @日本武道館

KANA-BOON

2014.05.17 @新木場STUDIO COAST

MGMT

2014.01.11 @新木場STUDIO COAST

PHOENIX

2014.01.13 @新木場STUDIO COAST

PHOENIX

2010.02.25 @Shibuya AX

PHOENIX

2009.08.07 @千葉マリンスタジアム&幕張メッセ

SWANKY DOGS

2023.10.28 @盛岡 CLUB CHANGE WAVE

SWANKY DOGS

2022.09.17 @盛岡Club Change

UNCHAIN × アルカラ

2012.10.16 @新代田FEVER

UNCHAIN

2012.06.21 @渋谷CLUB QUATTRO

UNCHAIN

2011.10.01 @渋谷CLUB QUATTRO

UNCHAIN

2011.04.17 @渋谷WWW

cinema staff

2025.06.08 @日比谷公園大音楽堂

totos / 飯田瑞規(cinema staff)

2021.09.16 @下北沢LIVEHOLIC

cinema staff

2019.07.21 @横浜F.A.D

cinema staff

2019.06.01 @渋谷WWW X

cinema staff × アルカラ

2018.08.03 @LIQUIDROOM ebisu

cinema staff

2017.10.14 @日比谷野外大音楽堂

cinema staff

2017.07.28 @恵比寿LIQUIDROOM

cinema staff presents「シネマのキネマ」

2016.11.30 @東京キネマ倶楽部

SHE'S

2016.07.20 @渋谷CLUB QUATTRO

cinema staff

2016.06.18 @Zepp DiverCity

cinema staff

2015.12.02 @豊島公会堂

cinema staff

2015.06.26 @Zepp DiverCity

cinema staff

2015.03.04 @渋谷CLUB QUATTRO

残響祭 10th ANNIVERSARY

2014.10.19 @Zepp DiverCity

cinema staff

2014.06.26 @Zepp DiverCity

Yes, We Love butchers

2014.05.27 @TSUTAYA O-East

cinema staff

2014.01.18 @SHIBUYA-AX

cinema staff

2012.11.09 @恵比寿LIQUIDROOM

cinema staff

2012.07.15 @恵比寿LIQUIDROOM

FICK FILLY LABEL RELEASE PARTY

2014.02.08 @下北沢 SHELTER

nano.RIPE

2016.05.22 @渋谷CLUB QUATTRO

nano.RIPE

2013.12.28 @渋谷CLUB QUATTRO

つしまみれ

2014.04.19 @渋谷CLUB QUATTRO

つしまみれ

2013.07.07 @新代田FEVER

オワリカラ

2014.02.27 @渋谷GARRET udagawa

オワリカラ

2012.06.08 @新宿MARZ

オワリカラ

2011.09.23 @渋谷WWW

オワリカラ

2010.08.06 @新宿MARZ

ゲスの極み乙女。

2019.05.12 @豊洲PIT

ゲスの極み乙女。

2018.02.10 @新木場STUDIO COAST

ゲスの極み乙女。

2017.05.10 @Zepp Tokyo

ゲスの極み乙女。

2016.03.31 @日本武道館

ゲスの極み乙女。

2015.10.14 @横浜アリーナ

ゲスの極み乙女。

2015.02.15 @新木場STUDIO COAST

ゲスの極み乙女。

2014.09.17 @Zepp Tokyo

ゲスの極み乙女。

2014.07.06 @ LIQUIDROOM ebisu

ゲスの極み乙女。

2014.01.19 @代官山UNIT

NiPPoN RockS

2013.10.24 @Zepp DiverCity

ReiRay / ハルカトミユキ / yunoka / 中島雄士

2023.08.04 @下北沢LIVEHOLIC

ハルカトミユキ / MANAKO / Twingowind / micanythm(O.A.)

2022.12.14 @下北沢LIVEHOLIC

シナリオアート / Drop's / ハルカトミユキ

2019.07.03 @下北沢LIVEHOLIC

ハルカトミユキ

2018.02.02 @LIQUIDROOM ebisu

ハルカトミユキ

2017.09.02 @日比谷野外大音楽堂

ハルカトミユキ / コヤマヒデカズ(CIVILIAN)/ 鳴ル銅鑼

2017.06.14 @下北沢LIVEHOLIC

ハルカトミユキ

2017.02.25 @赤坂BLITZ

ハルカトミユキ

2016.09.24 @日比谷野外大音楽堂

ハルカトミユキ / 植田真梨恵

2016.04.07 @下北沢LIVEHOLIC

ハルカトミユキ

2015.10.03 @日比谷野外大音楽堂

フラカン和義のロックンロール600万ボルト

2015.09.01 @CLUB CITTA'川崎

ハルカトミユキ

2015.04.25 @LIQUIDROOM ebisu

ハルカトミユキ

2014.11.15 @LIQUIDROOM ebisu

ハルカトミユキ

2014.02.08 @渋谷CLUB QUATTRO

ハルカトミユキ

2013.12.10 @新代田FEVER

ヒトリエ

2025.06.22 @EX THEATER ROPPONGI

ヒトリエ

2025.01.19 @Zepp Shinjuku (TOKYO)

ヒトリエ

2024.09.15 @日比谷公園大音楽堂

ヒトリエ

2023.04.25 @LIQUIDROOM ebisu

ヒトリエ

2023.01.23 @下北沢シャングリラ

ヒトリエ

2022.09.22 @Zepp Haneda(TOKYO)

ヒトリエ

2022.05.31 @LIQUIDROOM ebisu

ヒトリエ

2022.01.21 @YOKOHAMA Bay Hall

ヒトリエ

2021.06.30 @Zepp DiverCity(TOKYO)

ヒトリエ

2021.01.22 @EX THEATER ROPPONGI

ヒトリエ

2019.06.01 @新木場STUDIO COAST

ヒトリエ

2018.03.25 @EX THEATER ROPPONGI

Eggs presents TOKYO CALLING 2016 -DAY3-

2016.09.19 @渋谷ライヴハウス11会場

ヒトリエ

2016.04.29 @新木場STUDIO COAST

ROCKのススメ Vol.2

2015.02.13 @ 渋谷 WWW

ヒトリエ

2015.01.17 @赤坂BLITZ

後藤まりこ

2014.01.05 @LIQUIDROOM ebisu

後藤まりこ presents <シブヤコ>

2013.09.12 @赤坂BLITZ

MASONNA×後藤まりこ×MO'SOME TONEBENDER

2013.08.08 @LIQUIDROOM ebisu

金子ノブアキ

2016.06.16 @EX THEATER ROPPONGI

ACCESS RANKING

- 1indigo la End、Sony Music Labels内の新レーベル"Daphnis records"より第1弾シングル「カグラ」本日2/11配信開始。2/13 20時にMVプレミア公開決定

- 2"JOIN ALIVE 2026"、15回目の開催を飾るヘッドライナーにBUMP OF CHICKEN、サカナクション発表

- 3大森元貴、書き下ろしソロ楽曲「0.2mm」が山時聡真×菅野美穂W主演"90メートル"主題歌に決定。ソロ名義初の映画主題歌に。主題歌入り本予告も公開

- 4Mrs. GREEN APPLE、黒眼鏡専門デザイン・レーベル"QRO"ブランド・ミューズ就任。新CM"眼鏡市場「QRO」DEBUT篇"2/27より放映開始

- 5学園アイドルマスター 有村麻央役でデビューを果たした人気声優 七瀬つむぎ、ゲキクロ・コラボ・アイテム 予約受付締切迫る。2/13(金)17:59まで

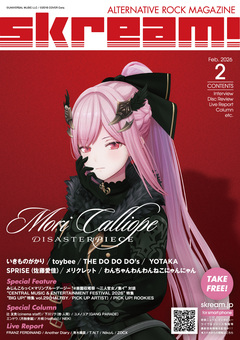

- 1【Mori Calliope 表紙】Skream!2月号、2/13-18前後より配布開始。toybee、THE DO DO DO'sのインタビュー、"#楽園収穫祭"対談、いきものがかり、"CENTRAL 2026"の特集、FRANZ FERDINAND、T.N.T、青木陽菜、ZOCX、Nikoんのレポート等掲載

- 2U2、現代の情勢受けて制作した新EP『Days Of Ash』緊急配信。Ed Sheeranと初共演した楽曲含め全6曲収録

- 3Thom Yorke、Flea等によるスーパー・バンド ATOMS FOR PEACE、Thomの来日記念しデビュー作『AMOK』の高音質UHQCD仕様国内盤CD&日本盤帯付きLPリリース決定

- 4"GREENROOM FESTIVAL'26"、第3弾アーティストでElla Mai、東京スカパラダイスオーケストラ、go!go!vanillas、ORANGE RANGE、SPECIAL OTHERS等発表

- 5"SUMMER SONIC 2026"、第1弾アーティストでTHE STROKES、ラルク、JAMIROQUAI、SUEDE、KASABIAN、KODALINE、サカナクション、Suchmos、羊文学、キタニタツヤ等発表

RELEASE INFO

- 2026.02.26

- 2026.02.27

- 2026.02.28

- 2026.03.01

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.24

- 2026.03.25

- 2026.03.27

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope