Japanese

2017年05月号掲載

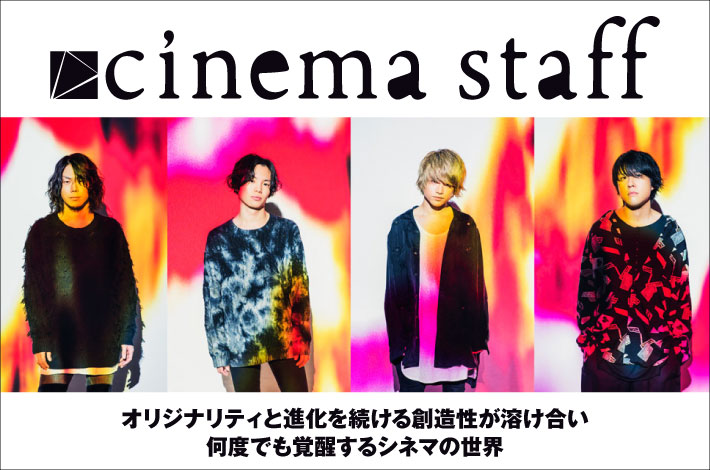

cinema staff

Member:飯田 瑞規(Vo/Gt) 辻 友貴(Gt) 三島 想平(Ba) 久野 洋平(Dr)

Interviewer:吉羽 さおり

昨秋リリースのトリプルA面EP『Vektor E.P.』に続き、6枚目のフル・アルバムとなる『熱源』が完成した。インディーズ時代にあった、エクスペリメンタルなアンサンブルの面白さ、いびつでいてポップな構築性の高いサウンドなど、一風変わったシネマ節と、時を重ねて洗練してきた"歌"としての魅力やキャッチーさ。いずれも鋭利に磨き抜かれたバンドの強みが、高次元でブレンドされ、新たな地平に立っているアルバムだ。プロデューサーを交え、徹底して削ぎ落としたミニマルで美しいポップさから一転、感性の赴くままにキャンバスに向かった、リアルなバンドの現在地が刻まれた。

これまでの感じをご破算にすることは、それはそれでエネルギーを使うし、不安もあった

-6枚目のフル・アルバム『熱源』が完成しました。非常に濃い内容で、cinema staffらしいアンサンブルの妙味が詰まった、且つメロディアスな作品です。今回のアルバム制作にはどう向かっていったのでしょうか。

三島:『Vektor E.P.』を出した時点で話していた、ナチュラルにやろうぜというのはありましたね。前作の『eve』(2016年リリースの5thフル・アルバム)とはまた違うモードの延長線上というか。

-三島さんの中で、アルバムの構想はあったんですか。

三島:今回は、構想は全然なかったんです。もともとの始まりが、『eve』や『blueprint』(2015年リリースの4thフル・アルバム)とは全然違って。じゃあ、どうしようかなとなったときに、一度最近の流れをご破算にするじゃないですけど、いったん片隅に置いて。昔のテイストというか、もっとラフに自由にやっていたころの雰囲気でやろうぜっていうのは、メンバーやスタッフの共通意見としてあったので。そこから自然に曲を作っていって、出そうという雰囲気でしたね。

-前作の『eve』では、いったん完成形と言うべきものができた。

三島:と、思ってましたね。『eve』は新しいスタジオを使ったのもそうだし、プロデューサーを入れたのもそうだし、環境をいろいろ変えて制作したアルバムだったので。一番は、第三者を入れて制作するっていうのがでかかったです。どちらかと言うと今まで、そういうことをしてこなかったバンドですし。

-そうやって新たな視点が入ってわかったcinema staff像を、もう一度、自由なマインドで作っていこうというのが今回なんですね。

三島:良くも悪くも、何も考えてないときがやっぱりいいんじゃないの? っていうところに、立ち返ったのはありました。

-ただ経験値のぶん、そのナチュラルに出てくるものって変化もありますよね。

三島:違いますね。ある意味、考えて作った『eve』とも、まったく考えずに作ったインディーズのときの曲とも、違うものになった(笑)。昔寄りだなとは思うんだけど、意識しながら昔っぽさを出そうとしてもできないものなので。新しいものにはなったと思うんですよね、それが。

-昔のcinema staffらしい奇天烈さを残しながらも、『eve』で掴んだ洗練されたポップ性は、がっちりと組み合ってる作品だと思います。

三島:嬉しいですね。これも、結果的にそうなれたという感じなんですよ。やってる最中は、不安ももちろんあったんです。これまでの感じをご破算にすることは、それはそれでエネルギーを使うので(笑)。最終的にどうなるんだろうっていうのは、あったんですよね。

-たしかにそうですね。ご破算にして、じゃあゼロからすぐにスタートできるのかというとまた違う。

三島:そうです、そうです。2~3年空いていればいいですけど、スパン的には前作から1年も空いてないから。そこは、メンタルの持ちようとかも、折り合いをつけているところもありました。

-『Vektor E.P.』のリリースもありましたが、アルバムとして最初の方にできたのはどのあたりの曲ですか。

三島:『Vektor E.P.』用に、「エゴ」(Track.9)と「返して」(Track.2)は書いたんですけど、そのタイミングで「メーヴェの帰還」(Track.5)と「diggin'」(Track.8)もありました。「diggin'」に関しては、曲のパーツとしてはもっと前からあったものですね。「僕たち」(Track.10)はもっと前の曲で、大学時代に書いた曲です。

-なぜまた大学時代の曲がここで、しかもアルバムを締めくくるというとても重要な位置に収まったんですか。

三島:これは久野君から語ってもらった方がいいかな。

-ということは、久野さんが発掘してきた曲ですね。

久野:そうですね、僕は「僕たち」をずっとやりたかったんです。大学時代、僕と三島が部活でやっていた、三島がヴォーカルのバンドがあって。そのときに作ったのが、この「僕たち」なんです。雰囲気的には当時から、cinema staffでもやれそうな曲だなと僕は思っていたんですけど、大学を卒業してからやらなくなって、そのままになっていて。今回のプリプロをしているときに、最後っぽい曲が今のところないよねって話になって、急に思い出して。この曲ならそれが担えるんじゃないかと思ったので、僕がやらないかと提案しました。

飯田:この曲の演奏の感じが、今回のアルバムに合ってるっていうのもあったしね。

久野:アルバムのテーマとして何も考えていないころのっていう話が出ましたけど、まさにそういう作り方をしていたころの曲だったので。ハマるんじゃないかなっていうのはありました。

-三島さんとしては、すぐに"じゃあやろうか"となれたんですか。

三島:いや、嫌でしたよ(笑)。でも、久野君の気持ちもすごくわかりましたし、僕が変なプライドでやっていなかったところもあったから。今、形にするのもありかなと、最終的には思いました。書き手としては、単純に昔の曲をそんなにやりたくないのもあるし。自分が歌っていた曲だから、人に歌わせたくないというのもありましたしね。まぁ、それを言いだすとキリがないので(笑)。

飯田:当時、三島は歌詞をつけずに適当に歌っていたので、歌詞も今回やろうとなって作り始めてから改めて書かれたものになってます。

-アルバムの終曲として落ち着いたと思いますよ。アレンジとしては、以前のものから変化しているんですか。

久野:当時は3ピース・バンドだったので、辻君のギターは今回、新規で作ったものです。

三島:そのウワモノが乗っただけですね。

辻:もともと僕は、当時3人のときのライヴを観ていたし、この曲は好きだったんです。だから、元のイメージをあまり崩さずに、ギターを入れようというのは思っていたので、難しさはありましたね。

-サウンド的には、アルバムの中でもポスト・ハードコアな香りが一番するかもしれないです(笑)。

三島:(笑)曲の整頓を何もしてないですからね。間奏が長いし、謎のイントロ、アウトロがあったりして(笑)。また、変なメロディなんですよね、これ(笑)。

-でも、とてもドラマチックで、歌詞が乗ったことでより光景が見える曲になったなと思います。

三島:そうですね。

久野:聴く人にとっては、技術的にどうだというのはあまり関係ないじゃないですか。いい曲だったら、いい曲だし。そういうところをちゃんと思い出さないといけないと思っていたので。作り手の気持ちも大事なんですけど、それだけを基準に置きすぎると、本当にいい曲を見逃してしまうんじゃないかなって僕はずっと思っているんですよ。だから、この曲はそういう特別な力を持っていると思いますね。

RELEASE INFO

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.14

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.23

- 2026.03.24

- 2026.03.25

- 2026.03.27

- 2026.04.01

- 2026.04.03

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope