JapaneseOverseas

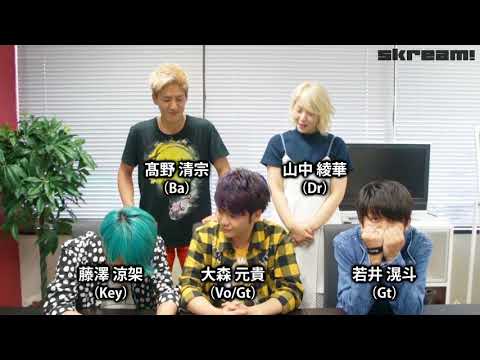

【KANA-BOON/レルエ 表紙】Skream!3月号、本日3/2より順次配布開始。ミセス、インディゴ、I Don't Like Mondays.、ラックライフのライヴ・レポート、VIRGOディレクターYU × バクホン岡峰の対談、ビッケ、緑黄色社会のインタビューなど掲載

2020.03.02 12:00

Skream!マガジン3月号が本日3月2日より順次配布スタート。

今月号は、3月4日にベスト・アルバム『KANA-BOON THE BEST』とニュー・シングル『スターマーカー 』を同時リリースするKANA-BOONと、同じく3月4日に1st EP『Eureka』をリリースするレルエが表紙を飾る。

そして、アパレル・ブランド"VIRGOwearworks"とSkream!による企画"VIRGO'S WARDROBE"の第2回では、岡峰光舟(THE BACK HORN)を迎え、"VIRGOwearworks"ディレクター YUとの対談を敢行した。

さらに、注目アーティストのインタビュー、特集記事、ライヴ・レポートなども掲載。また、3月号よりドラマストアによるコラム[ドラマストアの"コレ"推し!]が連載スタート。その他のアーティスト・コラムも好評連載中なので、ぜひゲットしてほしい。

Skream!マガジン3月号掲載アーティストは以下の通り。

【インタビュー】

KANA-BOON

レルエ

ビッケブランカ

緑黄色社会

MOSHIMO

Brian the Sun

神山羊

Gacharic Spin

AliA

リリィ、さよなら。

ザ50回転ズ

挫・人間

FOUR GET ME A NOTS

錯乱前戦

Mr.Nuts

リュックと添い寝ごはん

上田麗奈

ましのみ

ももすももす

Miyuu

アルクリコール

フィルフリーク

KAQRIYOTERROR

鶯籠

【特集記事】

VIRGOディレクター YU × 岡峰光舟(THE BACK HORN)対談

前川翔吾(the cibo) × 稲村太佑(アルカラ) the cibo『Midnight Habit』完成記念対談

Eggs特集(インタビュー:リュックと添い寝ごはん)

PICK UP! ROOKIES(datto / クジラ夜の街 / いちたになな / MAHOROBA)

【ライヴ・レポート】

ラックライフ

ドミコ

indigo la End

BiS

Newspeak

I Don't Like Mondays.

"俺の生き様!!"(それでも尚、未来に媚びる / KAKASHI / サンサーラブコールズ)

パスピエ

Mrs. GREEN APPLE

【アーティスト・コラム】

長田カーティス(indigo la End)

下上貴弘(アルカラ)

小川真司&田中駿汰(Brian the Sun)

長谷川 海(ドラマストア) [新連載]

ましろ(ぜんぶ君のせいだ。)

フクザワ

今月号も、読み応え抜群の盛りだくさんな内容となっていますので、ゲットはお早めに。

全国のCDショップやライヴハウス、スタジオなどに、順次発送いたします。

なお、店舗、地域によって店着日が異なる場合がありますので、ご了承ください。配布店舗が近くにない方や、毎号確実に手に入れたい方のために定期購読も承っております。

詳しくはこちらから。

関連アーティスト

I Don't Like Mondays., KANA-BOON, Mrs. GREEN APPLE, THE BACK HORN, VIRGO, indigo la End, ビッケブランカ, ラックライフ, レルエ, 緑黄色社会Related GOODS

-

-

14,080円(税込)

VIRGOwearworks

Sunglasses

-

-

14,080円(税込)

VIRGOwearworks

Sunglasses

-

- 残り1点

14,080円(税込)

VIRGOwearworks

Sunglasses

-

- 残り1点

24,750円(税込)

VIRGOwearworks

Sweatshirt

-

- 残り1点

26,950円(税込)

VIRGOwearworks

Bottoms

-

- 残り1点

26,950円(税込)

VIRGOwearworks

Bottoms

Related NEWS

I Don't Like Mondays. (200)

- 2025.10.20

- "KARIYA 大演会"の特集公開。アイドラ、NEE、reGretGirl等話題のアーティストたちが集結。愛知県刈谷市市制施行75周年記念、様々な"えん"が歴史と未来を繋ぐ屋外フェス11/1開催

KANA-BOON (697)

- 2025.12.24

- 新メンバー加入の新体制KANA-BOON、"THE FIRST TAKE"にメディア初登場。新たに歌詞を書き足したスペシャル・バージョン「シルエット New Go-Line ver.」披露

Mrs. GREEN APPLE (731)

- 2026.02.05

- 大森元貴、ソロ活動5周年を記念し1stミニ・アルバム『OITOMA』2/24リリース決定

THE BACK HORN (649)

- 2025.09.10

- 山田将司(THE BACK HORN)×村松 拓(Nothing's Carved In Stone)によるユニット"とまとくらぶ"、12/5渋谷にてワンマン・ライヴ"大収穫祭 2025"開催決定

VIRGO (8)

- 2024.02.19

- East Of Eden×VIRGOwearworks×GEKIROCK CLOTHING限定コラボ・アイテム予約受付開始。予約特典として撮り下ろしブロマイド・セットをプレゼント

- 2020.03.14

- ファッションと音楽との繋がりを考えるVIRGO×Skream!企画"VIRGO'S WARDROBE"第2回公開。岡峰光舟(THE BACK HORN)×ブランド・ディレクター YUの対談実現

indigo la End (487)

- 2026.02.11

- indigo la End、Sony Music Labels内の新レーベル"Daphnis records"より第1弾シングル「カグラ」本日2/11配信開始。2/13 20時にMVプレミア公開決定

- 2026.01.31

- indigo la End、川谷絵音設立の新レーベル"Daphnis records"より9thフル・アルバム『満ちた紫』5/20リリース。新曲「カグラ」先行配信&全国ホール・ツアー開催決定

- 2026.01.22

- ゲスの極み乙女 × indigo la End、くるり × マカロニえんぴつツーマン決定。"Music Splash!!"、第3弾がSGC HALL ARIAKEにて5/11-12開催

ビッケブランカ (410)

- 2025.10.11

- 豆柴の大群、11/12リリースの初ベスト・アルバム『NO BEAN, NO BARK』詳細発表。ビッケブランカ書き下ろしの新曲収録。恵比寿LIQUIDROOMで自主企画イベント開催決定

- 2025.10.09

- ビッケブランカ、Salyu出演。FM802"UPBEAT!「ハービス MAKES YOUR MOMENT」"スペシャル・ライヴがビルボードライブ大阪にて11/2開催。この日限りのコラボも

ラックライフ (159)

- 2026.01.08

- ラックライフ、新曲「Dreamer Believer」1/28リリース決定

- 2025.11.20

- ラックライフ、来年2月に全国ワンマン・ツアー"Dreamer Believer"開催決定

- 2025.08.01

- ラックライフ、約半年ぶりワンマン・ツアー東阪にて開催決定。制作期間経て11月より再始動

レルエ (31)

- 2020.12.09

- レルエ、新曲「紫」配信スタート&MV公開

- 2020.06.15

- レルエ、未発表新曲を初披露する無観客有料生配信ライヴ6/27開催決定

緑黄色社会 (431)

MUSIC VIDEO

Related DISC REVIEW

-

-

I Don't Like Mondays.

Black Humor

人生を謳歌するパーティー・チューンを放ってきたバンドが、社会的なことや人間の本能を表現することでリスナーに引かれるとか、そういう意識やレベルにはすでにいない、成長とリアリティを存分に発揮してくれた。2019年11月の「gift」から直近の「馬鹿」まで約1年半に渡り配信リリースしてきた12曲に、新曲をプラス。コロナ禍で誰しもが陥った孤独や非現実感が色濃い前半から、次第に物理的に遠くても近くても離れがたい存在に想いを馳せ、未来のことも想像できるようになっていくアルバムとしての流れも、結果的なものだとしても素晴らしい。そつなく生きる都会の男性の内面の痛みや切なさ。それらを圧も特定のジャンル感も抑え、洗練された音像に落とし込んだのも見事だ。まだ続くこの日常の隣に置きたい。(石角 友香)

-

-

I Don't Like Mondays.

FUTURE

avexに移籍後、4月から4ヶ月連続でリリースしてきたシングル、ライヴでも人気の高いバンドを代表する2曲「LEMONADE」、「FIRE」の新録バージョン、そして今回お目見えとなる新曲の計15曲を収録。まさに過去と今のモードが融合し、"FUTURE"を指す、約3年ぶりとなるフル・アルバムに相応しい、ビッグ・スケールな内容となっている。R&Bやディスコ、ヒップホップ、ロックやEDMなど、歴史を紡いできた様々な音楽の持つ普遍性に目を向け、そこにアップデートできる可能性を見つけ、オリジナリティへと昇華することに成功。あくなきこだわりとヒップなユーモアに溢れた、2019年のポップ・ミュージック・シーンを沸かせる1枚となるだろう。(TAISHI IWAMI)

-

-

I Don't Like Mondays.

Do Ya?

所属レーベルを離れ、1年間の自主活動期間を経て、avexに移籍しての第1弾シングル。テーマを"90年代ヒップホップ"に置き、目的も曲の展開もシンプルになったことが見事にヒットした。SHUKIの生ドラムと打ち込みを駆使したリズムのレイヤー、KENJIのベース・ラインとその音色はより豊かに響き、スタイリッシュな曲とのマッチングが印象的な、CHOJIのオールドスクールなロックをルーツとするギターもまた、新鮮に鳴っている。そして、フロントマン YUのヴォーカルもまた、あえてわかりやすいワードをリズミカルに連発することで、言葉の持つ牽引力と声の魅力が増大。"今最も楽しいパーティーはここだ"と言わんばかりの熱量と、この先彼らが迎える絶頂期を予感させる1曲だ。(TAISHI IWAMI)

-

-

I Don't Like Mondays.

SUMMER

流行に敏感なオシャレな女の子を踊らせるため、表参道で結成されたI Don't Like Mondays.。彼らが、夏の夜、星空の下で聴きたくなるメロウな楽曲を揃えたニューEP『SUMMER』をリリース。"誰かに無理だと笑われたって"と自分の目指す道へと突き進もうと思える「On my way」、Yu(Vo)の甘く魅惑的なヴォイスで泣きたい夜も笑えるようにと歌い上げた「PRINCE」、さらにKSUKEがリミックスした「TONIGHT」の抜群のグルーヴ感があるサウンドを聴いていると、心地よくて踊り出さずにはいられない。さらに今作は"ことば"を大切にした楽曲も揃い、メッセージ性の強さもパワーアップ。そんな今後さらなる飛躍も感じられるアイドラは、今時のオシャレ女子たちだけじゃなくもっと幅広い層にも愛されるべき存在であろう。(滝沢 真優)

-

-

I Don't Like Mondays.

WE ARE YOUNG/Super Special

月曜日が嫌い、といえば真っ先に浮かぶのはNEW ORDERの「Blue Monday」。この楽曲は、その名の通りメランコリックで陰鬱な趣きはあるものの当時の最先端のサウンドが鳴らされている。実は、このI Don't Like Mondays.にも同じことが言えるのではないかと思う。それこそMAROON 5やTaylor Swift、Justin TimberlakeあたりのBillboardのトップ・チャートにランクインするようなアーティストの作品と肩を並べても違和感のないヒップなサウンドや、ライヴハウスよりはやはりクラブが似合うその佇まいにおいても。よりスタイリッシュでダンサブルなTrack.1、シルキーなファンキー・チューンTrack.2など月曜日の憂鬱を吹き飛ばすにはちょうどいい1枚。(山元 翔一)

-

-

I Don't Like Mondays.

Play

オシャレな女の子を踊らせるため、2012年に表参道で結成された"月曜日が嫌い"な4人組、I Don't Like Mondays.が1stミニ・アルバムでメジャー・デビューを果たす。ねごとやSPYAIRらの作品でおなじみのヒット・メイカー、河野圭をプロデューサーに迎えた今作には、聴けば聴くほどシンガロングしたくなる6曲を収録。90~00年代UKロックの影響を感じさせるサウンドに抜群のポップ・センスを重ね、アジア版COLDPLAYと形容しても過言ではないほど、キャッチーでパーティ感に満ちた仕上がりとなっている。パーティといっても単にバカ騒ぎするわけではなく、ダンサブルなメロディの端々に切ない色気が盛り込まれ、ムーディな印象。カクテル片手に楽しみたい大人な1枚。(奥村 小雪)

-

-

KANA-BOON

ソングオブザデッド

捲し立てるラップ調のパートで焚きつけ、パッと開けるキャッチーなサビで躍らせる。そんなアッパーチューン「ソングオブザデッド」は、ゾンビ・パンデミックによりブラック企業から解放された主人公の"ゾンビになるまでにしたい100のこと"を描くアニメを盛り上げる人生讃歌。"遊び疲れるまで生きてみようぜ"と歌うこの表題曲に対し、カップリングに収録されたのはその名も「ソングオブザデッド 2」、「ソングオブザデッド 3」と早速遊び心が。10周年を迎えたバンドのいい意味で肩の力が抜けた余裕が垣間見える。アニメのテーマにとことん寄り沿った一貫性を持つ本作は、ゾンビとコロナウイルス、状況は違えどパンデミックに陥り混沌とした日々を生き抜いてきた我々にも通ずる、シリアスな世の中もポジティヴに照らす1枚だ。(中尾 佳奈)

-

-

KANA-BOON

恋愛至上主義

KANA-BOONは卓越したキャッチーなメロディや言葉遊びが注目されがちだが、バンドの名を一躍シーンに知らしめた「ないものねだり」や、疾走感で一気に駆け抜けるポップ・ナンバー「1.2. step to you」など、キャリア初期からBPMの速い四つ打ちを得意とする一方で、ストレートなラヴ・ソングを歌い続けたバンドだと思う。そんな彼らが、"恋愛"に焦点を当てたコンセプト・アルバム『恋愛至上主義』をリリースする。"10th Anniversary Edition"には、十八番とも言える失恋ソング17曲(上記2曲も収録)をコンパイルしたベスト盤CDも付属。今年9月にメジャー・デビュー10周年を迎えるバンドが重ねてきた年輪を、"ラヴ・ソング"という側面から堪能してみてはいかがだろうか。(山田 いつき)

-

-

KANA-BOON

Honey & Darling

谷口 鮪(Vo/Gt)の復帰を祈り待っていたファンへのアンサー・ソングでもある「Re:Pray」から始まる本作は、タイトルに"あなたは誰かにとって特別な存在である"という思いが込められたように、彼らにとっての特別な存在に届けたい温かいメッセージに溢れている。深い悲しみの中で生まれた楽曲たちは、自分自身を勇気づけるように希望を歌い、聴く者の孤独を救うように語り掛ける、共に生きていくための歌だ。バンドを象徴するキャッチーさはそのままに、より深みを増した歌声と演奏。ファンと共に苦境を乗り越えた今の彼らにしか出せない音、伝えられない言葉が心を震わす。そして、生きづらさを歌いながらもポップに響くサウンドがグッとくる1曲「メリーゴーランド」が、心に暖かな光を灯しアルバムを締めくくる。(中尾 佳奈)

-

-

KANA-BOON

Re:Pray

前作「HOPE」が暗闇に一筋の光を見いだしたばかりの第一声だとしたら、今回は"新たなる祈り"と題されているだけあり、一歩踏み出した決意表明だ。バンド・サウンドの生々しさで勝負しつつ、風を顔に受けて前進するような感覚をマンドリンの響きで繊細に表現してもいる新鮮味も。本当に曲に必要な音を選び抜いたサウンドスケープはまた始まるバンドの日々(3年ぶりのツアーも含め)への希望だ。カップリングにハード・エッジなサウンドと忌憚のないメッセージを込めた「右脳左脳」を収録する感じは、『シルエット』時の「ワカラズヤ」などを想起させるシングル定番スタイル。カラッとしたR&Rで"生きてたらいいことあるかも"と歌う「LIFE」も最強に泣けるし笑顔になれる。早くライヴで会いたい曲ばかりだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Torch of Liberty

KANA-BOONの約9ヶ月ぶりとなるニュー・シングルのキーワードは"解放"。思わず手拍子をしたくなるハイテンションなイントロで始まり、そのまま失速することなく展開される軽快なギター・リフは、まさに抑圧された空間からの解放を感じると同時に、ライヴハウスで披露した際の盛り上がりと興奮を想像させる。まだまだ日々の生活にも音楽活動にも制限がかかる世の中ではあるが、希望の火を灯し続け、あらゆる規制が解除されることと、現在休養中の谷口 鮪(Vo/Gt)が再び元気に歌声とギターの音を響かせてくれることを待ち続けたい。カップリングにはリフレインする歌詞が彼ららしい「センチネル」と、夕暮れ時の儚い一瞬をメロディアスに歌った「マジックアワー」の2曲を収録。(伊藤 美咲)

-

-

KANA-BOON

KANA-BOON THE BEST

7年間の軌跡を全シングルと代表曲、そして、バンドとファンにとって思い入れの深い全30曲に収めた初のベスト・アルバム。DISC 1 は、10年代前半の邦楽ロック・シーンを彼らが象徴することがわかる楽曲が多いうえで、KANA-BOONならではの切なさやリアリティが溢れるレパートリーが満載だ。加えてインディーズ時代の「スノーエスカー」を再録しているのも聴きどころ。DISC 2は谷口 鮪(Vo/Gt)のDTMによるデモ制作が軸になって以降の、アレンジや新しいサウンド・プロダクションの進化が窺える楽曲揃い。バンドのスタートでありパーソナルな歌詞に突き動かされる「眠れぬ森の君のため」、そして、最新曲とも言える「マーブル」もバンドの現在地であり核心。新旧2曲の対比も味わいたい。 (石角 友香)

-

-

KANA-BOON

スターマーカー

新体制後初シングルには金澤ダイスケ(フジファブリック/Key)をアレンジと演奏で迎え、ポップスのスケール感にチャレンジした楽しげで華やかな1曲が完成した。音像のアッパーさに伴って、これまでと地続きな内容の歌詞がグッと力強く聴こえるのも面白い。本質を変えないために表現の幅を広げるという、バンドのこれまでを踏襲した作品と言えるだろう。さらに、素でワイドなサウンド・プロダクションがモダン・アメリカン・ロック的な「シャッターゲート」、これまでのKANA-BOONの代表的なメロディやビートのスタイルをアップデートさせた印象の「ユーエスタス」と、各々まったく違うベクトルの3曲を収録しているのも久しぶり。ちなみに、全曲ベースは谷口 鮪(Vo/Gt)が演奏しているのも聴きもの。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

まっさら

スタートの合図のような4カウントから走り出す8ビート。目の前が開けるような大きなコード・ワークが印象的なAメロ。シンガロングしたくなるサビ。それを支える重量感のあるベース・ライン。そのサウンドメイク自体が今の彼らの逞しさを実感させてくれる、デビュー5周年企画を締めくくるに相応しい新たな始まりの1曲だ。"独り"を前向きに捉え、普通の日常のやるせなさも認める強さを持つ。そのうえで繋がる助けになる音楽、それをKANA-BOONは作り始めたのだ。c/wの「FLYERS」はロックンロール・リバイバル的なセンスのリズムやリフの上を、言葉でリズムを作る谷口 鮪のヴォーカルが乗る小気味いい1曲。こちらもグッと太く生感のあるサウンドで、バンドの頼もしさが十二分に伝わる仕上がりだ。 (石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ハグルマ

B面集『KBB vol.2』収録の「夜の窓辺から」やミニ・アルバム『ネリネ』と、バンドのいい状態を示す新曲を続々発表しているKANA-BOONから、さらに新たなフェーズに入った決定打が到着。TVアニメ"からくりサーカス"のOPテーマでもある「ハグルマ」。人間の尊厳や暴力性も描く原作の強度にマッチするハードでドラマチックなサウンドと展開、竜巻のようにバンド・アンサンブルとともに暴れるストリングス・アレンジにも息を飲む。谷口 鮪(Vo/Gt)が幼少期から影響を受けてきたという作品への最大のリスペクトを今のKANA-BOONの器で見事に表現したと言えるだろう。一転、何気ない日常を余裕のある演奏で描く「オレンジ」では、彼らの過去の"夕焼けソング"からの変化と不変を味わうのもいい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ネリネ

夏盤と称した『アスター』と対になった本作。"ネリネ"の花言葉は"再会を楽しみに"や"忍耐"という意味を含み、冬盤らしい心象を表現した内容になっている。が、それ以上に注目したいのはこの2作が企画盤という意味合い以上に、現在進行形のKANA-BOONの音楽的な楽しさに溢れている面だ。タイトル・チューンの「ネリネ」はホーン・アレンジも新鮮な跳ねるポップ・チューン。「春を待って」は童謡「雪」のフレーズが盛り込まれ、且つお囃子的なリズム感や歌詞のフロウが融合するという、なかなかにハイブリッドな仕上がり。それでもあざとさがまったくないのがこのバンドのキャラクターを証明している。日常的で幸せな情景と真逆な情景が1曲の前後半で展開する「湯気」など、新鮮な変化に驚かされる1枚。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

KBB vol.2

これまでリリースしてきた12枚のシングルに収録されたカップリング23曲から11曲を収録。ロッキン・ソウルなニュアンスの「Weekend」やスピーディなガレージ・ロック・テイストの「ミミック」など、谷口 鮪(Vo/Gt)のその時期その時期の怒りや憤りが凝縮された曲が序盤に並び、表題曲かと勘違いするほどKANA-BOONらしい情景描写と優しいメロディの「街色」、1stシングルのカップリングで初々しさが新鮮な「かけぬけて」など、バンドの音楽的な幅も自由度も楽しめる。加えて、これからの彼らを代表しそうな、淡々としていながら強い楽曲「夜の窓辺から」は、あらゆる人が前を向ける確かな根拠がある。締めの和楽器を加えアレンジされた「盛者必衰の理、お断り (和和和 version)」で大笑いできるのも彼ららしい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

アスター

メジャー・デビュー5周年の今年、5シーズンに5リリース、5イベントを企画している彼ら。第1弾のB面集『KBB vol.1』が結果的に怒りに寄った内容であったこととは対照的に、今回は様々な角度での恋愛がテーマ。バンドが大きなメッセージを発信するべきタイミングでの覚悟と決意を見せる表情とは違う、脆くて情けなく、誠実な谷口 鮪(Vo/Gt)の素が、楽曲という姿だが滲み出ているような印象を受ける。インディーズ時代の名曲ラヴ・ソングとは違った今の年齢なりの苦みや現実も見え隠れするのも自然でいい。タイトルの"アスター"は花言葉に追憶、信じる恋、変化などがあるそうだが、まさにラヴ・ソングだからこそ描けるリアルな心情やこれまでにないワードが頻出。その描写の瑞々しさが心を震わせる。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

KBB vol.1

これまでリリースしてきた12枚のシングルから、古くは『盛者必衰の理、お断り』の、また『結晶星』のc/wだった「ハッピーエンド」や「桜の詩」など、KANA-BOONの名曲中の名曲、そして表題曲では表し切れない側面を描いたc/w曲を合計12曲セレクト。特に「バカ」、「LOSER」、「I don't care」、「スパイラル」といった、彼らならではのポップ且つエッジーなナンバーから見られる怒りや自己嫌悪は、登場当時から谷口 鮪(Vo/Gt)が書かずにいられない感情を吐露した個性だ。そしてその最新型が新曲の「Flame」に結実。また、メロディとラップの両方を行き来する谷口のリリックとフロウのうまさ、歌を含めたアンサンブルでリズムを生む小気味よさはもっと評価されていい。ライヴで聴きたい曲も多数。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

NAMiDA

「Wake up」、「Fighter」、「バトンロード」と、内燃する高揚感を立体化した力作が続いたので、アルバムもテーマはスケール感なのかな? と想像したが、そう簡単ではなかった。四つ打ち、言葉が言葉を連れてくるような谷口 鮪(Vo/Gt)らしい言葉の運びが特徴的なTrack.1「ディストラクションビートミュージック」は一時期揶揄された十八番要素を根本的にビルドアップ。個性は個性として深化させればいいじゃないかと言っているような1曲だ。もちろん中にはかなりベタにディスコ/ダンス的な曲もあったり、音像もぐっと厚みを増していたりするけれど、何より鮪がメロディについてチャレンジし続けていること、寒くて怖い夜明け前を乗り越えるようなリアリティをずっと抱えていることはKANA-BOONのかけがえのなさだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

バトンロード

"NARUTO"シリーズでは4回目のタッグとなる"BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS"のOPテーマとして、物語とシンクロする部分はもちろん、これまで以上にロック・バンドが伝えてきたマインドを自分も繋ぐんだという谷口 鮪(Vo/Gt)の意志に満ちた歌詞、ストリングスも含めた厚い音塊で押せる今の力量が鮮明だ。"無我"を意味するTrack.2は谷口お得意の韻を踏んだラップ調のヴォーカルと演奏のリズムが表裏をチェイスするようなリズムの組み立てがユニーク。シニシズムと和テイスト、そしてヒップホップを料理した独自のものを作るKANA-BOONらしい出来だ。打って変わって高速ウエスタン風のTrack.3は2分ちょいのショート・チューン。いい曲も面白いこともテーマにフォーカスが合っている。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Fighter

最近の曲作りでは、DTMで構成を練り込んだデモを作ること、自分の中で納得感が強い曲を作ることを挙げていた谷口 鮪(Vo/Gt)。2017年第1弾は得意の四つ打ちも大幅にアップデートされ、スピーディな展開にダークでソリッドな世界観も積載された、キャリア上最強のエクストリームなナンバーだ。TVアニメ"機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ"OP曲として"戦場での一瞬の輝き"をテーマに書き下ろしたという着眼点自体が、1曲1曲の強度で"勝ちに行く"、今のKANA-BOONのスタンスも反映している。展開の多さと構成の複雑さで言えばTrack.2「スーパームーン」も、パンク、ファンク、大きなグルーヴのロックまで呑み込んだ大作。一転、Track.3「君を浮かべて」はシンプルなアレンジだが、かつてないまっすぐな言葉に心が震えた。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Wake up

アルバム『Origin』のリリースから約8ヶ月。乾いたアメリカン・ロックとトライバル感が混ざり合ったような序盤から、メロディもすべての楽器も復活祭に参加するように集まってくる構成の新しさがある。そして大サビで歌われる"言葉を紡ごう/心を震わそう"というKANA-BOONの最も太い軸に辿り着く覚醒感。瞬間沸騰ではなく、前進しながら徐々に心が沸き立つ構造に谷口鮪のソングライターとしての成長とタフさを増したバンドの力量を感じる。「Wake up」が表だとしたら、もう一方の今のKANA-BOONからのソリッドな意思表示が「LOSER」。強靭になったグルーヴそのものが現状に安住することなく、一撃であらゆるリスナーを射抜こうとする。そしてR&Rマナーを血肉化した「Weekend」の軽快さもすこぶる新鮮だ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

Origin

前作『TIME』のエンディング曲「パレード」で夢見た場所に足を踏み入れた歓喜を歌ったバンドの痛みを伴う成長の物語がここにある。アルバムの先鞭をつけた「ランアンドラン」はともかく、ポップな「なんでもねだり」から、ラウドでソリッドな新機軸「anger in the mind」や、ドラマティックな「インディファレンス」、当世流のネオ・シティ・ポップをKANA-BOON流に昇華した「グッドバイ」などサウンドの多彩さがまず1つ。加えて、この時代を生きる20代の真っ当なオピニオンとしてのリアルな歌詞が冴える「革命」、この1年の逡巡とバンドの決意がそのまま歌詞になった「スタンドバイミー」や「Origin」といったメッセージ性が窺える新機軸。登場時の勢いとはまた違う、"今"の強さが封じ込まれたアルバム。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ランアンドラン

前作のスプリット・シングルを含めると、なんとデビューから2年4ヶ月で9枚目のシングルとなる今作。『ダイバー』以降顕著になってきた広がりのある古賀のギターのディレクションなど、アレンジ面での深化が冴える仕上がり。大きなグルーヴを持つ8ビートと、どこかメロディック・パンク的なニュアンスも持つTrack.1「ランアンドラン」は、これからの季節、新たな環境に身を投じるあらゆる人、特に若い世代のリスナーにとって勇気の源になってくれそうな1曲。カップリングの「I don't care」は、まさにタイトルが示唆する通り、口ばかり達者で動かない奴らを一刀両断。ラウド且つタイトな音像がこれまでのKANA-BOONになかったフィジカルなタフさも感じさせる新境地だ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOONシナリオアート

talking / ナナヒツジ

CDの形態が複数あるのを承知で、できればこのスプリットに収録されているトータル6曲すべて聴いて欲しい。それぐらい両バンドとも楽曲クオリティと新たな挑戦を体感できる。KANA-BOONの「talking」はファンクネスすら感じる16のグルーヴやラップ部分にロック・バンドのケレン味を感じるし、アニメのエンディングにそのヒリヒリした世界観がハマる。シナリオアートの「ナナヒツジ」で聴けるソリッドで急展開する構成も新しい。また2曲目(KANA-BOON「ぬけがら」/シナリオアート「トワノマチ」)にどちらも各々の色合いでセンチメンタリズムを喚起する楽曲を配しているのも聴き比べてみると面白い。そして"すべてがFになる"裏メイン・テーマとも言えそうなKANA-BOONの「PUZZLE」での楽器隊の豊富なアイディアとテクニカルなプレイは嬉しい驚きの連続だ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

KANA-BOON MOVIE 03 / KANA-BOONのとぅるとぅる かむとぅるーTOUR 2015 ~夢のアリーナ編~ at 日本武道館

当日のライヴも観たが、この映像作品でもまた心揺さぶられてしまった。KANA-BOON自身が夢の舞台に立つ、そのエモーショナルな部分をどんなアングル、スピード感、質感でドキュメントするか?という1番大事な部分が素晴らしく共有されているからこそ成せる作品だと思う。正真正銘、初めて足を踏み入れる武道館(4人がいっせーので入口を越えてみたり)のシーンだったり、歌う鮪の口元、ステージからのメンバー目線の客席、スタンド最上階のファンのシルエット、宙吊りになった古賀を下から見上げる鮪と飯田の笑顔だったり、頼もしいこいちゃんの背中だったり......。演奏や様々な試みやユルユルなMCはもちろん、一回性の撮影でまるで映画のごときダイナミズムに昇華したチームKB、そしてバンドの求心力に脱帽!(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

ダイバー

もとよりKANA-BOONは曲がいい。それは高速BPMと四つ打ちを特徴としていたころからなのだ。そして新たな武器を手にした「シルエット」以降のKANA-BOONがより大きなグルーヴと、谷口鮪(Vo/Gt)が音楽に生きる根拠を明快に楽曲に昇華したのが今回の「ダイバー」だろう。単に大好きなアニメというだけでなく"NARUTO"とKANA-BOONの親和性の高さは大げさに言えば運命的。今夏の映画版のための書き下ろしだが、バンドがどれだけ大きな視点で活動しているのかがわかる代表曲足りえる新曲。加えてTrack.2「スパイラル」での古賀隼斗(Gt)のイマジネーションに富むフレージングや全体的に大人っぽいプロダクションにも注目。Track.3の「街色」は鮪のファルセットから地声へのスムーズさ、背景的な音作りが新しい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

なんでもねだり

近年、バンド/アーティストがポピュラリティを獲得する大きなステップボードになっている印象があるCM且つ好企画でもある資生堂"アネッサ"のタイアップ曲として書き下ろした「なんでもねだり」。風の匂いや太陽の熱が明らかに変わっていく季節感をサウンドやビート、リフで表現。歌詞はCMの映像にも登場する"欲張りな女の子"と彼女に翻弄されつつ、眩しげに見つめる男の子が目に浮かぶ、楽しくも青春が輝く内容に。カップリングは「ウォーリーヒーロー」から続く同質のテーマを持った、ソリッドで強い「watch!!」、アルバム『TIME』ラストの「パレード」のさらに先を歩いて行く自分たちや友達を歌った「タイムトリッパー」。これから起こるどんなことも楽しんでいこうとする彼らの今の強さがわかる。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

TIME

怒涛のフィルが時間に追われながらも全力で走る決意をタフに表現するオープニングの「タイムアウト」から、時間をテーマにしたアルバムの大きな意志に巻き込まれる。90年代後半以降の"ザ・日本のギター・ロック"な「ターミナル」の孤独と自由。雨音のイメージを増幅するギター・フレーズが美しい「スコールスコール」や、谷口鮪がパーソナルな心象を都会のどこにでもありそうな情景に溶け込ませて歌う「愛にまみれて」のバンドにとっての新生面。特に「愛にまみれて」にうっすら漂うノスタルジーを表現するコーラスの美しさはレコーディング作品ならでは。攻めの前半からメロディや歌詞の新しさにはっとする後半への流れそのものが聴き手にとっても"生きている今"になるような強い作品。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

シルエット

4カウントとギター・リフのおなじみのイントロの次に展開する開放的な8ビートが作る、KANA-BOONの新しいスタンダード、「シルエット」。思期から青春期を走りぬけ、覚えてないこともたくさんあるけれど、ずっと変わらないものを教えてくれた人たちのことを思うヴァースはライヴでも大きなシングアロングが起こりそうだ。カップリングはインディーズ時代から存在していた「ワカラズヤ」と、最新曲の「バカ」。すれ違う気持ちが一層ジリジリする恋心を浮かび上がらせる「ワカラズヤ」の愛らしさも、エッジーな16ビートに乗せて谷口のラップも交え、フラストレーションの吐き出し先のない自分のめんどくささを歌う「バカ」にも、いい意味で肩の力が抜け、曲作りに対してタフになった今の4人が見えてくる。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

生きてゆく

清涼飲料水のタイアップがついてもおかしくないような、夏らしい眩しさの中で描かれるのは、バンドで生きていくことを決めた自分が、別の道を行くことになる"キミ"との距離を描きながら、最終的には自分の決意。事実から生まれながら、長くKANA-BOONが音楽や自分と向き合うときに思い出される大切な曲になりそうな予感もある名曲だ。毎回、表題ともアルバム収録曲とも違うチャレンジングな一面を見せるカップリング。今回もこれまでにない変則的なビートが印象的なダンス・ロック「日は落ち、また繰り返す」、ドライヴ感に加えてグラマラスな印象さえある「ロックンロールスター」の2曲は、無意識のうちにも彼らが洋楽のエッセンスを吸収していることを実感。ライヴの楽しみ方の幅も広がりそうなシングルだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

フルドライブ

ソリッドなギター・リフ、四つ打ちのなかに部分部分でヒネリの効いたスネアが入り、谷口鮪のリリックは意味より破裂音や韻の快感を重視しているような「フルドライブ」。リスナー側がスリリングなチェイスに身をおいているような感覚が新しい。Track.2「レピドシレン」は魚ながら肺呼吸をしなければならない魚を比喩に用いたことで、焦燥と疾走を同時に焚き付けられるような仕上がりに。特に古賀のギターは全編、カオティックな曲のバックグラウンドを形成するサウンドスケープを担う出色のアレンジ。Track.3「夜のマーチ」は、まさに夜の色と空気感が立ち上がるような映像喚起力抜群の聴感。マーチングのリズムを主体に変化していくリズムが、歌詞での心の動きとシンクロするアレンジもいい。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

結晶星

逞しささえ感じるリズムと澄んだ空気を感じさせるギターのフレーズが好対照を描くタイトル・チューン「結晶星」。やめたいことはやめればいいし、やりたいことをしっかり結晶させればその輝きで、これからを変えていけるというメッセージが、今の彼らの経験値やスキルで鳴らされていることに大きな意味がある。新しい季節を迎えるあらゆる人の心に穏やかだが確かな火をつけてくれる1曲。「ミミック」は前作『DOPPEL』収録の「ウォーリーヒーロー」にも似た、顔の見えないSNSのコミュニケーションに対する問題提起。「桜の詩」は「さくらのうた」から時間が経過し、女性目線で描かれたアプローチが新しい。まったく異なるニュアンスとテーマを持った、挑戦的な1枚。 (石角 友香)

-

-

KANA-BOON

DOPPEL

人懐こいサビにも、思わずステップを踏みたくなるビートにも、もちろん、想いを遠くに投げかけようとする谷口鮪の声にも、"音楽があったから今、僕はここにいる"、そんな切実さが横溢している。ライヴでもなじみのインディーズ時代からの「ワールド」「MUSiC」「東京」「目と目と目と目」はアップデートされたアレンジ、演奏と音像で収録。現在のライヴ・シーン、ひいてはSNSでのコミュニケーションについて谷口の思うところが、鋭いギター・リフや性急なビートとともに表現された「ウォーリーヒーロー」をはじめ、デビュー・シングル「盛者必衰の理、お断り」などの今年の楽曲から成る、1stフル・アルバムにしてKANA-BOONの存在証明的な1枚。10代に圧倒的な人気を誇る彼らだが、現状に息苦しさを感じるあらゆる人に響くはずだ。(石角 友香)

-

-

KANA-BOON

盛者必衰の理、お断り

彗星の如く、という言葉が相応しい快進撃を続ける、大阪は堺から現れた4ピース・バンドKANA-BOON。初の全国流通盤『僕がCDを出したら』から約5ヶ月というインターバルでメジャー・デビューという異例のスピードも、現在の彼らの注目度と楽曲のクオリティやライヴ・パフォーマンスを考えれば当然のことだ。そしてデビュー曲である「盛者必衰の理、お断り」はKANA-BOONの持つ抜群のセンスが冴え渡る楽曲。抜けの良いヴォーカル、思わず口ずさみたくなる語感の良さと人懐こいメロディ、ヒーロー感のあるギター・リフ......非凡な展開でありながらもストレートさを感じさせるのは、彼らが素直に自分たちの気持ち良い音を鳴らしているからなのだろう。10月にリリースされるフル・アルバムにも期待が高まる。(沖 さやこ)

-

-

KANA-BOON

僕がCDを出したら

ライヴで大合唱が起こる人気曲「ないものねだり」でアッパーにスタートし、大きなステージに立っているアーティストと入れ替わる感覚をアレンジでも表現したユニークな「クローン」、ギター・リフのソリッドさと、聴き手ひとりひとりにダイレクトに放たれるストレートなメッセージが痛快な「ストラテジー」「見たくないもの」、アルバム・タイトルのフレーズも含まれる「眠れぬ森の君のため」。そして、ヴォーカルの谷口鮪にとっての歌や思い出の重みや、それゆえの切なさが胸に迫るラストの「さくらのうた」の全6曲。歌詞カードなしでも飛び込んで来る言葉の鮮明さと歌に沿った演奏の音楽的な破壊力。"僕がCDを出したら"その先は......野心と不安のバランスに大いに共感。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

10

バンドの枠を飛び出し躍進を続けるフェーズ2期のヒット曲を網羅した、10周年を祝うベスト盤。ストリーミング・チャートを独占してきた錚々たるラインナップが1枚のCDに詰め込まれた。鮮烈な新章開幕を飾った「ニュー・マイ・ノーマル」、華麗なダンスで度肝を抜いた「ダンスホール」に始まり、高難易度のタッピング・ギターが炸裂した「ライラック」や、大森元貴(Vo/Gt)初主演映画を彩った壮絶なスケールの「天国」、そして初期の幻の一曲「慶びの種」の新録。その歩みを辿るように1曲ずつ聴き進めると、彼等の才と努力の結実が大衆の心を掴み続けてきた華々しい挑戦の歴史が見えてくる。流行の波を乗りこなし、次々に新たなエンタメを提示していくミセスの快進撃はとどまるところを知らない。(中尾 佳奈)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

ANTENNA

活動再開後、初となるフル・アルバムは初めてタイトルをあらかじめ決めず、感受性を信じ、自由に生み出した曲を緻密に制作で形にしていったアルバムだ。現在進行形のミセスのフル・コースであり、ドーム・ライヴへの期待が否応なく高まる完成度とスケールの大きさが実在している。ハード・ロック・ギターが響き渡る「ANTENNA」もケルト音楽を彷彿させる楽隊調の「Magic」もどちらもドーム・アンセムのスケールを持っているのが今のミセス。宇多田ヒカルにも通じるようなR&Bの先鋭的な構造を持つ「Blizzard」、藤澤涼架(Key)がストリングスとホーンのアレンジに参加している「ケセラセラ」のオーケストレーションの楽しさ、メンバー3人の演奏がメッセージでもある「BFF」など、ブラッシュアップのひと言に止まらない自由な現在地が鮮烈。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Soranji

"我らは尊い。"という言葉は非常に危うい側面も持つと思うが、それが生死の境目にいる人を生の側に繋ぎ止める言葉だとしたら、と想像する。目の前の人にも遠くにいる人にも伝わるか確信がないとき、魂を振り絞って"そらんじる"ことを、壮大なようでいて勘違いをさせない控えめな品性も伴ったアレンジで仕上げたことが、「Soranji」最大の留意点だったのではないだろうか。映画"ラーゲリより愛を込めて"のどんな場面で響くのか期待が募る。2曲目は"フェーズ2"のキックオフに作られたという、Adoに提供した「私は最強」のセルフ・カバー。自身を鼓舞するニュアンスも含まれたまさにアンセムだ。3曲目はミセスがプロデュースするフレグランスが持つ"香階"にあたる音階から誕生。ポップ且つ幻想的な新たな仕上がりだ。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Unity

『Variety』から7年。同作と対になる部分も散見されるフェーズ2の1作目。サビへの飛翔やビート感にらしさを窺わせながら間奏で若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)共にブラッシュアップしたリフの応酬を聴かせる「ニュー・マイ・ノーマル」、ホーン・アレンジやカウンター・コーラスやギター・カッティングが鮮やかな「ダンスホール」、高速BPMでasmiとスリリングな掛け合いをする「ブルーアンビエンス」、アトモスフェリックなSEがモダンな印象を添えながら、幹になるバンド・サウンドは骨太な「君を知らない」、「インフェルノ」を洗練させたようなソリッドなマイナー・チューン「延々」、90年代的なピアノ・バラードに大森元貴(Vo/Gt)の本音が刻まれた「Part of me」。再開に相応しい6つの表明と言えそうだ。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

5

日本のミレニアルズ~Z世代の不安と理想を映し出しつつ半歩先を走ってきたミセス、結成からの7年を集約。初期の高速BPM且つ情報量の多い「StaRt」や「Speaking」。人間としての成長がおおらかなサウンド・プロダクションに着地した「どこかで日は昇る」、音楽のエンターテイメント性を積載した「Love me, Love you」。ミセスがミセスたる所以とも言える、人の摂理や矛盾にフォーカスする「パブリック」と「アウフヘーベン」という一対の曲。さらに、生身の音を聴かせる新曲「アボイドノート」。初作品収録で今回再録した「スターダム」が冒頭を飾り、ラストにまったくの新曲「Theater」を配置したことにも注目。バンドという概念を更新し続けてきた、"フェーズ1"を凝縮した初ベストだ。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Attitude

オーケストレーションやエレクトロ、R&Bなどウィングを前作で広げ、そもそもミセスがどんな態度=Attitudeで音楽を奏でているかを証明するかのようなアルバム。ギター・ロック成分に驚いた「インフェルノ」やエクストリームな「Ke-Mo Sah-Bee」、より素直なギター・ロック「嘘じゃないよ」、ロマ風の弦のアレンジと日本語に聴こえないAメロがユニークな「Viking」、ヴォードヴィル的な華やかさの中にQUEENを想起させる大仰な転調が盛り込まれた「lovin'」。展開の多さでは「ロマンチシズム」も共通するニュアンスが。また、大森元貴の歌と藤澤涼架のピアノのみで展開する「Circle」のシンプル故の個性。そして、ありのままを定着させた理由は楽曲「Attitude」で確かめてほしい。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

ロマンチシズム

2019年第2弾シングルは資生堂"SEA BREEZE"のCMへの書き下ろし。が、CMで流れるパンキッシュなブロックの次にキモになる"愛を愛し"という威風堂々としたサビが登場する。そのあともめくるめく展開を見せるあたりが『ENSEMBLE』以降の曲構成といった印象。加えてラヴ・ソングにも取れるが、根っこには倫理観がしっかり根を張っているのは大森元貴(Vo/Gt)らしい。「How-to」はアグレッシヴなエレクトロとエッジの効いたギター・リフ、トリガー的なドラム・フレーズが拮抗する仕上がりが痛快だ。そして「月とアネモネ」は2014年にすでにあった曲を今回完成させたもの。キメの複雑なポスト・ロック的なパートや大森と山中綾華(Dr)のAOR的なデュエットも聴きどころだ。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

僕のこと

2019年第1弾リリースは、大森元貴(Vo/Gt)が"勝負やスポーツに対して曲を書いたことがない"なかで、彼ならではのスタンスで"第97回全国高校サッカー選手権大会"のために書き下ろしたナンバー。そのタイトルが"僕のこと"なのは、自分がどう生きているかを歌うことでしか、エールを送ることができないという意味なのではないだろうか。静かな歌い出しから、ストリングスやホーンも加わったスケールの大きなサウンドが立ち上がるアレンジは、顔を上げると仲間やライバルのいるスタジアムを想起させ、ラストは静かに閉じる。見事な構成だ。アッパーななかに切なさが溢れるミセス節と言えそうな「灯火」、サンプリング的な感覚を生で演奏し、ピアノが存在感を示す「Folktale」も新章を示唆している。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

青と夏

ミセスが3rdアルバム『ENSEMBLE』からわずか3ヶ月半でニュー・シングルをリリース。本作では、久々にバンド・サウンドに回帰している。映画"青夏 きみに恋した30日"の主題歌として書き下ろした表題曲は、疾走感溢れるアッパー・チューンで、同映画の挿入歌「点描の唄(feat.井上苑子)」は、しっとりとしたデュエット・ソング。3曲続けて聴くと「ア・プリオリ」だけが異色に感じられなくもないが、前2曲が体現する夏および青春特有の儚い煌きは、大森元貴(Vo/Gt)に"ア・プリオリ"な視点があるからこそ描くことができるものだ。尖った曲だけでなく、多くの人に対して開かれた曲の中でここまで彼らが裸になれたのは、今回が初めてではないだろうか。(蜂須賀 ちなみ)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

ENSEMBLE

音楽そのもので夢や希望や理想を表現すること、それがMrs. GREEN APPLEの指標だったと、そもそもの彼らの志向が実現したことに快哉を叫びたくなる。ミュージカルを思わせる「Love me, Love you」に始まり、1曲の中で楽器編成が変わり、ストリングスも含めすべての楽器が歌うような「PARTY」、ヒップホップやビートに新世代ジャズ的な面白さまである「REVERSE」、MONGOL800のキヨサク(Vo/Ba)を迎えた「はじまり feat. キヨサク from MONGOL800」など、多彩を超えて1曲ごとの強度が凄まじい。そこにこれまでのミセス節が残るシングル群やEDMナンバーも加わり、さながら音楽のアミューズメント・パークが出現。なんとも体験的だ。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Love me, Love you

前作『WanteD! WanteD!』、そしてデジタル・シングル「WHOO WHOO WHOO」でバンドが表現するEDMの究極まで振り切ったミセス。2018年第1弾はまた異なるベクトルに振り切ってきた。まず表題曲の「Love me, Love you」はホーンが煌びやかで、ダイナミックに展開するミュージカルのようなビッグ・バンド・サウンドに驚く。だが、大森元貴(Vo/Gt)の脳内に広がる希望の世界を表現するために、このサウンドスケープや世界観は必然なのだろう。早くライヴで自由にリアクションしたい曲だ。2曲目の「Log (feat.坂口有望)」はドラマ"僕たちがやりました"のサントラも作曲している注目のキーボーディスト/プロデューサー Kan Sanoとシンガー・ソングライター 坂口有望が参加。また「春愁」も初音源化して収録。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

WanteD! WanteD!

メジャー・デビュー2年で早くも5枚目のシングルとなる本作。タイトル・チューンの「WanteD! WanteD!」はコミック原作のドラマ・テーマならではの荒唐無稽さもありつつ、"このままでいいのか?"という10代の焦燥感はドラマ"僕たちがやりました"と自然とリンクする内容。大げさに言えばポスト・トゥルースの時代を君はどうやってサバイヴするのか? という命題をエレクトロ・ファンクやモダンなR&BなどUSのトレンドとも符合するタイトなアレンジに昇華したのが新しい。「On My MiND」は随所にデビュー当時からの代表曲「StaRt」をアップデートしたような仕上がりで、過去と今の対比が最もわかるナンバー。加えて大森元貴(Vo/Gt)が中3のときに書き、ついに音源として完成した「光のうた」の明らかな"祈り"のような優しさにも驚かされる。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

どこかで日は昇る

ツアー真っ只中のミセスから早くも4作目のシングルが到着。2ndフル・アルバムから「鯨の唄」が新たなスタンダードとして脚光を浴びる今、今回のリード曲「どこかで日は昇る」もスロー・テンポでストリングスが効果的に施されたアレンジなど、"聴かせる"ミセスの真骨頂だが、名曲的なムードに収まり切れないサビでの違和感のある転調や、大森元貴(Vo/Gt)の振り切れるエモーションに彼らの個性を見る。売れない女漫才師が主役の映画"笑う招き猫"主題歌としてもしっくりくる仕上がりだ。打って変わってアッパーで踊れる「スマイロブドリーマ」は、生音とエレクトロニックのいずれもがソリッド且つポップで突き抜けた仕上がり。ビートのアプローチがユニークな「SwitCh」も含め、バンドがどんどんタフになっていく過程を体感できるシングル。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLE

これまでの10代の壊れやすくて柔らかい心を誰よりも理解し、並走してきたミセスのエモーショナルな部分はもちろん残しながら、より日本のロック・シーンのトレンドに拘泥することなく、純粋にポップ・ミュージックとしての完成度を圧倒的に上げてきた2ndアルバム。プログレッシヴな展開を持つ「絶世生物」での楽器隊の成長、ストリングス・アレンジも決して大仰に聞こえない歌と演奏のダイナミズムが堪能できる「鯨の唄」や「umbrella」、エレクトロ・サウンドでヴォーカルも全編オートチューンのダンサブルな「うブ」、どこか海外ドラマのワンシーンを思わせる「Just a Friend」など、アルバムの中でピーク・ポイントが何度も訪れる。シングル曲「サママ・フェスティバル!」、「In the Morning」も絶妙な流れで配置されている。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

In the Morning

シンセ・ポップの手法を勢いのあるアレンジで消化したサマー・チューン「サママ・フェスティバル!」の明るさから、硬派なメッセージを歌うバンドとしてのMrs. GREEN APPLEの第2章、そんな胸騒ぎがするのが今回の表題曲「In the Morning」だ。よりピアノ・ロック感が増した印象は、他の楽器の音数も曲に必要なものかどうかを吟味したからだろう。楽しいばかりじゃない、むしろちょっとしんどい朝の始まりに、無理矢理笑顔になることなく心を強く前向きに持てる、そんな1曲だ。Track.2の「ツキマシテハ」での思いを言い放つような強い調子の言葉や、ラストの大森元貴(Vo/Gt)の絶唱は表題曲とは対照的だが、対にして聴いてみてほしい。Track.3の「Oz」は寓話的な展開を様々な楽器の打ち込みで膨らませた音像もまさにマジカル。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

サママ・フェスティバル!

白飛びするような夏の光と解像度の高い情景が、"サママママ・フェスティバル!"という若干突拍子もない歌い出しとともに、すごいスピードで描き出されるミセス流の夏曲が登場。シンセ・ポップ寄りのアレンジだが、スピード感は加速した印象。加えて、シングルでは各々独立した濃い意味合いを持つ楽曲を収録するというスタンスから、ピアノや弦楽四重奏が効果的に配置された「umbrella」は、大森がいつかのライヴで話していた"音楽を作らずにはいられないが、作ることによって苦しみもする"という心情がうかがえる。もう1曲はライヴでも場面転換的な曲として人気の「ノニサクウタ」が音源化。ミセスの特徴のひとつである"音楽隊"としての魅力を表現した、オーガニックなアンサンブルが楽しめる。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

TWELVE

テクニカル且つ踊れるビートのTrack.1「愛情と矛先」や先行シングルのTrack.2「Speaking」で鮮やかに聴き手を受容。そしてライヴのラストなど重要な位置で演奏してきたTrack.3「パブリック」もついに音源化したことから、今のミセスの覚悟が窺える。また、スローなピアノ・バラードに明確に舵を切ったTrack.6「私」の新鮮さ、ミセス流のグランジとも言えるTrack.8「ミスカサズ」のヘヴィネスとソリッドさなど、美しさも黒い感情も振り切ったサウンド・プロダクションで表現。明るくスタートし、徐々に内面に潜り、終盤では未来を見据えるような前向きなニュアンスが訪れるという"体験型"のアルバム構成だ。テン年代ロックの未来を19歳の大森元貴という才能が描いたという意味でも記念碑的。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Speaking

空気を読めるようになるとか、SNS上で尖った言葉にも傷つかないように殻を作ることは本当の強さだろうか。シンセや同期が鮮やかに弾けると同時にこれまで以上に重心の低い太いベース・ラインが心臓が脈打つような印象を残し、サビの"僕には話してよ"から繋がるラテン・テイストなコーラスも相まって、大森元貴(Vo/Gt)の"届け、気づけ"という祈りは音楽的にとてつもない情報量をまとったキャッチーさへ昇華されている。メジャー1stシングルとしてもミセスの声明としても最強だ。Track.2「恋と吟(うた)」は曲作りを始めたころの楽曲で、思いの吐き出し先が音楽にしかない苦しさと表現者の宿命すら感じさせる切実さも。Track.3「えほん」は絵本を通じて無償の愛に包まれたころの記憶と自分もそれを持ち得る微かな光が見える。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Variety

遊園地もしくは高速チェンバー・ポップなTrack.1「StaRt」は些細なことでも幸せと気づけないんならスタートに戻ろうという、ミセスの所信表明。続く「リスキーゲーム」は最も古い曲ながら3度目のRECで最新型に。深い海の底に沈むようなイントロが孤独という本質と"Love Person"の存在を示唆する「L.P」。"鈍感vs繊細"という単純な図式に回収できない自分の命の濃さに翻弄されるような「VIP」、ボロボロになった気持ちにそっと毛布をかけてくれるような「ゼンマイ」、そして"こんな世界を未だ憎めないのは何故か"という歌詞の一節をリスナー自身で見つけるようにラストに用意されている「道徳と皿」の平熱のポジティヴィティ。避けては通れないリアルな心情を変幻自在なポップ・ソングに結晶させた新たな世代の1枚。(石角 友香)

-

-

Mrs. GREEN APPLE

Progressive

家族、恋人、友人、同僚、クラスメイト、その他数え切れないほどの人、人、人。不特定多数の人との繋がりの中で傷つき、転がり、そして救われていくことで自分がやっと見えてくる。感情を共有するから喜怒哀楽が生まれる。Mrs. GREEN APPLEは、初の全国流通盤となる今作でそういった大切なことを歌った。作詞/作曲/編曲すべてを手がける18歳のフロントマン大森元貴の鋭いアンテナでキャッチされた混沌とした不安や孤独、敏感な心で感じる大切な人への願いは、5人の眩しい衝動によってすべて音に刷り込まれている。「WaLL FloWeR」で歌われる"素晴らしいと思えるように醜いと思ってみよう"という言葉の通り、肯定する強さを持った彼らの音は燦々と眩しく光っている。(齋藤 日穂)

-

-

THE BACK HORN

親愛なるあなたへ

キャリアを重ねる程音楽的な自由度と貪欲さを増すバンドは稀有だ。結成25周年イヤーの先に"光と影"をテーマにした配信シングルを立て続けに出した彼等は、アルバムでもそのテーマのもとでさらに最新のTHE BACK HORNを放つ。ファンへの感謝を込めたバクホン節をブラッシュアップしたタイトル曲に始まり、身近な社会に存在するダーク・サイドを描いた曲が続くが、ロック・バンドがライフステージの変化を(物語だとしても)描く誠実さを感じる。そしてギリギリのところで救いと楽しさが同居する多ジャンル混交ナンバー「Mayday」を差し込み、脱力気味のスカ、R&Bテイストのミディアム・スロー等で光の面を表現。成熟に向かわないオリジナリティが圧巻だ。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

最後に残るもの

結成25周年シングルの表題である「最後に残るもの」は菅波栄純(Gt)作詞作曲。バンドマンとしてもおそらくひとりの人間としても危ういときに"この手を掴んでくれたあなた"はファンやリスナーだったことを思わせる歌詞に、このバンドの真心が滲む。ごくシンプルな8ビートだが、Bメロのリズムの妙や楽器の抜き差しに実直なバンドが磨いてきた効果的なアレンジ力の高さが見て取れる。カップリングの「フェイクドラマ」は松田晋二(Dr)によるリアルが見えにくい時代だからこそ自分の体感や衝動を信じようという歌詞が山田将司(Vo)によるモダン・ヘヴィ・ロックにファンク要素も加わった曲構成で際立つ。2曲ともすべての楽器が見えそうな削ぎ落とされた生々しくも乾いた音像がこれまでの曲ともまた違うタフなエネルギーを発している。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

REARRANGE THE BACK HORN

今年結成25周年を迎えたTHE BACK HORNのアニバーサリー作品は太文字のロック・バンドである彼らの魂はそのままに、ジャズやカントリー、R&Bなどにアプローチし、オリジナルをリアレンジしたもの。「冬のミルク」や「罠」、「美しい名前」など、ライヴで生き残ってきたナンバーもありつつ、インディーズ楽曲やシングルB面曲などレア選曲なのも面白い。「ガーデン」のラテン・ビートとアトモスフェリックな音像の不気味さ、「幻日」のアラビックなフレーズ、「羽根~夜空を越えて~」の淡々とした進行があぶり出す曲の純度や、音数が減ったことで歌詞の鋭さが際立つなど、このバンドのひと筋縄でいかない側面が目立っている。本作のタイミングで書き下ろした新曲「Days」での恐ろしくシンプルな歌詞が表現するファンへの感謝も深く沁みる。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

アントロギア

コロナ禍でライヴ活動が止まってしまった際、そのかけがえのなさを描いた「瑠璃色のキャンバス」からスタートした本作。次第にツアーも開催するなかで生まれた「希望を鳴らせ」や「ユートピア」といった新たなアンセムに加え、山田将司(Vo)がラテン音楽からインスピレーションを得て、松田晋二(Dr)がそこに妖しさや生々しさを言葉として書いた「深海魚」、4ビートのジャズのみならず、8にも16にもリズム・チェンジするスモーキーな「戯言」、素直なメロディと力強いボトムを持った岡峰光舟(Ba)の「夢路」、エレクトロ・サウンドやSEの使い方と黙示録的な歌詞が菅波栄純(Gt)らしい「ウロボロス」、神聖なムードや声のレイヤーに新鮮さを感じるラストの「JOY」まで、50分弱でこれほどまでに多様な世界観を体験させるこのバンドの柔軟性にも感動する。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

ユートピア

13thアルバム『アントロギア』からの第2弾先行配信曲「ユートピア」は、THE BACK HORNの新たな代表曲になりそうな試行が投入された1曲。ヘヴィなベースのイントロから楽器の音が生々しく、そして輪郭が明快だ。ダンス・ミュージック的なグルーヴ感やエレクトロニックなSEが新鮮な聴感を残す。ブランニューなアレンジに乗る歌詞も突き抜けた前向きさを醸し、過去の彼らの作品名――"ヘッドフォンチルドレン"なども登場する包括的な視点が逞しい。不器用に誠実に生きてきたバンドとファンが、今こそその蓄積をこの不安な時代をサヴァイヴする糧とし、ディストピアから脱出し、自分たちなりの理想=ユートピアへ辿り着くための、嘘偽りのないユニークなアンセム誕生と言っていいだろう。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

希望を鳴らせ

いい意味で身も蓋もないほどストレートな8ビートが、すでにこの曲を知っていたかのような錯覚を覚えるが、取り戻せない日々や人々、未だ存在する絶望をしっかり背景として描いているからこそ、希望を鳴らせという鼓舞が真実味を持って響く。近い将来のライヴで絶対シンガロングしたいサビそのものが希望だ。c/wは摩訶不思議な菅波栄純(Gt)流ミクスチャーが顕在した「疾風怒濤」。ラテン、ジャズ、ヒップホップ、トラップ、レゲエにメタル......と要素は多彩だが、リスナーにとってのTHE BACK HORNをサンタクロースになぞらえるほど、強さとユーモアを持ち得たことも証明する。CD版に付帯する映像には、今年3月のライヴ"「KYO-MEIワンマンツアー」カルペ・ディエム~今を掴め~"を完全収録。この時期の記録としても貴重だ。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

KYO-MEI MOVIE TOUR SPECIAL 2020

新型コロナの影響でライヴ活動を自粛せざるを得なかった2020年。配信公演の8月の"スタジオ編"と9月の"ライブハウス編"をまとめた映像作品は、皮肉なことに、コロナ禍2年目を迎えてしまった今、不安も焦燥の種類も変化してきたなか、根本的に自分はどう生きたいのかというシンプルな命題に向き合わせてくれる。ふたつのライヴで被りは新曲「瑠璃色のキャンバス」とお馴染み「コバルトブルー」、「シンフォニア」の3曲。8ヶ月ぶりのライヴとなった"スタジオ編"は音を鳴らした瞬間、バンドに血液が巡るような衝撃が画面越しでも伝わるし、ライヴハウスが無人でも、山田将司(Vo)は冒頭から汗だくだ。隣り合わせの生と死を実感し、成長しつつ無垢の魂を曝け出す、TBHにしか伝えられない希望が作品の中で生きている。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

この気持ちもいつか忘れる

5曲入りEPという形態ではあるが、THE BACK HORNにとっての"この気持ちもいつか忘れる"という物語が5曲で紡がれている印象も。そのスタンスがいい意味でバランスを取りすぎることなく、各楽曲でひとつのテーマや、それが導くイメージを音像やアレンジに落とし込んでいるのが面白い。すでにライヴでも定番になった「ハナレバナレ」の中間部での宇宙的な展開、ラウドでヘヴィ且つタイトな聴感が新しい「突風」、木琴の音色やポップス的なメロディが愛らしい「君を隠してあげよう」、世武裕子が歌うことで主人公の他者との関係を示唆する「輪郭 ~interlude~」、そしてバンドの素を思わせるオルタナティヴな「輪郭」。この楽曲では作詞に住野よるが参加。コラボの濃度を高めているように思える。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

カルペ・ディエム

フル・アルバムとしては『運命開花』以来、約4年ぶりとなる本作。結成20周年の期間にインディーズ作品の再録や、ミニ・アルバム『情景泥棒』の制作、ツアーをハードに巡ってきた経験が昇華された、完成度と濃さを持つ作品だ。「心臓が止まるまでは」のSF的なサウンドトラック感やEDMの消化、和のメロディと壮大さが彼ららしいリード曲「太陽の花」、20年経過したうえでのミクスチャー感が冴える「フューチャー・ワールド」、青春の瑞々しさと切なさが溢れる「ソーダ水の泡沫」、物語性と空気感においてTHE BACK HORNの唯一無二の側面を際立たせる「ペトリコール」、一歩踏み出す穏やかな勇気をくれる終盤の「果てなき冒険者」など、メンバー個別のデモから発展させただけあっていずれも純度の高い全11曲。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

ALL INDIES THE BACK HORN

すでにベスト・アルバムのリリースを機に再録されている「冬のミルク」や「無限の荒野」などはその音源だが、今回ついにインディーズ時代の2枚のアルバム『何処へ行く』、『甦る陽』、そしてシングル『風船』収録の全21曲が今の演奏とサウンドで蘇った。善良な人間と見せ掛けた内なる闇や獣性にシニカルな目線で切り込んでいく表現は、若さゆえの激烈さを孕んでいる。様々な試練も音楽をやる楽しさも経験してきた今のTHE BACK HORNの出自を改めて知るうえでも、またライヴで演奏され続けている曲が多いことからも、再度向き合いたい曲ばかりだ。近年のストリングスとのライヴで物語性が際立った「カラス」や、洋楽と並走していた日本のオルタナティヴ・ロックの貪欲さを思い起こさせる「新世界」など、全曲が濃厚。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

情景泥棒

前作『運命開花』もTHE BACK HORNならではの音楽言語で人間の深淵に手を突っ込み核心を引きずり出されるアルバムだったが、今回はミニ・アルバム、トータル7曲なだけに集中した濃厚な世界観に圧倒される。ヘヴィ/ラウドロック的な聴感でありつつ定石から逸脱した「Running Away」。ストレートなTHE BACK HORN節のようでアレンジの細部がこれまで以上に詰められた「儚き獣たち」や「閃光」。痛烈に今を皮肉る歌詞とラガマフィン調がユニークな「がんじがらめ」。記憶や情景という人間らしい感性が取引されているようなSF的なストーリーが「情景泥棒」と「情景泥棒~時空オデッセイ~」の2曲で展開するくだりは本作の核心。悪夢からの帰還とも取れるラストの「光の螺旋」まで一気に聴きたい。 (石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

BEST THE BACK HORN Ⅱ

DISC-1は『覚醒』以降の13のシングル曲とアルバム・リード曲、そして新曲「グローリア」を収録。自分を見つめることで世界は対立項ではないことを音楽的にも実感させる名曲「世界中に花束を」、ファンクやラップへのTBHならではのアプローチがユニークな「コワレモノ」、今の力量で原点を見つめた「悪人」や「その先へ」に至るまでのいい緊張感。そして、そうしたバンドの生き方を踏まえたうえで聴こえてくる「WithYou」や「あなたが待ってる」の優しい説得力は破格。ある種素朴な新曲「グローリア」も新鮮だ。DISC-2は2008年以前の曲からファン投票で選ばれた上位14曲に加え、インディーズ時代からの定番曲「無限の荒野」、ストリングス・アレンジの「泣いている人」の新録も。「扉」、「枝」など隠れた名曲の多さにも驚く。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

孤独を繋いで

思わず拳が上がる曲とはこういう曲をいうのではないだろうか。表題曲は、久々のTHE BACK HORN節100パーセントの骨太なアッパー8ビート・チューン。山田将司(Vo)自身が孤独の中で光を見いだしたロック・スターや、音楽に今のバンドとオーディエンスの姿を重ね合わせるように"今夜だけは俺たちのもの/行こう行こう 途切れぬように"と歌うヴァースは力強くも優しい。Track.2「導火線」は菅波栄純(Gt)らしいおどろおどろしいイントロからAメロでは一転、ファンキーなカッティングと四つ打ちに驚きを隠せない、ライヴでぜひ聴きたい弾けた1曲。松田晋二(Dr)作詞、山田作曲のTrack.3「夏の残像」は、岡峰光舟(Ba)のメロディアスなベースが導く、匂い立つような夏の別れの情景を描き出すマイナー・スロー・チューン。彼ららしい優しさが染みる。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

あなたが待ってる

前作「With You」に続くミディアム・バラードでありつつ、音像はグッと柔らかな今回の「あなたが待ってる」。少しのタメが効いたピアノが物語の道筋を描くように流れながら曲を牽引し、各楽器も必要最低限のフレージングとクリーンなトーンが美しい。どこか初期のNorah Jonesを思わせるジャジーなムードもある。そこに力まず、素直に歌う山田将司(Vo)の"あなたが待ってると思うだけで/もうそれだけであったかい"というフレーズが、聴く人の数だけ様々なイメージを喚起する。共同プロデュースとして参加した宇多田ヒカルの控えめなコーラスも一瞬、個性を光らせるところが強く胸を打つ。カップリングの「始まりの歌」は一転、一筆書き的な勢いのあるバンド・アレンジ。バンドの表現方法として、さらなる可能性が確認できるシングルだ。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

With You

THE BACK HORNの美しいスロー/ミディアム・ナンバーはこれまでもジャンルを超越したところで聴き手を闇から救ってくれた。だが今回はもはや対象をファンに特定することすら無意味なほどの普遍性を湛えている。ピアノやストリングスの音に一切の虚飾がないこと、そして何より山田将司の素朴で素直な声の特性が、大切な人への感謝や覚悟、そして不変の愛を伝える心情を高い純度で届ける。何度も聴くほどに内側からあたたかさが満ちてくると同時に何とも切ない。「言葉にできなくて」のティーンエイジャーの悩める恋心と軽快なスカのリズムも意外ではあるが、これもバンドの軸にあるものだろう。さらに「世界中に花束を」のストリングスを交えて2015年に渋谷公会堂にて行われたライヴの音源も収録。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

運命開花

人間の矛盾や邪悪な部分にあえて手を突っ込んで引きずり出す初期のニュアンスを"投げっぱなし"じゃなく聴かせる。そのことにバンド自身が自覚的且つ客観性を持った強いアルバムが完成した。ジャジーなスウィング感を持ったTrack.1「暗闇でダンスを」の意表を突く幕開け、素のギター・ロック感が彼らには珍しいTrack.4「tonight」、メタリック且つサタニックなギター・ソロが禍々しいTrack.7「胡散」などから、1曲の中で大きく展開するTrack.9「悪人」への流れが非常に早い。山田将司のイノセントなヴォーカルが秘めた狂気を感じさせるTrack.11「君を守る」、そしてアルバムの冒頭とは打って変わって、愚直なまでにファストなビートが爆走する機関車のようなラストの「カナリア」。曲の持つ素性が1回聴いただけで刻まれるアレンジ力の高さにも圧倒される。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

悪人/その先へ

THE BACK HORNが00年代半ばから彼らを追いかけ続けてきたリスナーに与えた影響とは、すなわち"世代感"だった。世代感とは、大義名分を掲げることではなく、むしろ、"何も言い切ることができない"という揺らぎと真摯に向き合うことでしか描けない。THE BACK HORNは、正義と悪――その両極の狭間にある不安定な人間の感情と常に真摯に向き合い続けてきた。「ジョーカー」や「ヘッドフォンチルドレン」といった大名曲を改めて聴けばわかるだろう。そこには揺らぎ続ける僕らの生があった。23枚目となる本シングルにおいて彼らは、そんな自らの表現の本質に再び目を向けている。収録された3曲が、その通底するメッセージにおいて緩やかに繋がっている。それは、人間誰もが内包する普遍的な魂の在り処としての"悪意"と、"愛"である。(天野 史彬)

-

-

V.A.

Yes,We Love butchers〜Tribute to bloodthirsty butchers〜"The Last Match"

吉村秀樹が亡くなってから1年と1日目にリリースされるトリビュート盤第4弾。あがた森魚(ブッチャーズの射守矢や小松も参加)、the 原爆オナニーズらベテラン、ASIAN KUNG-FU GENERATIONやTHE BACK HORNといったシーンの中核を担う存在、+/−ら海外の盟友、それでも世界が続くならといった若手まで顔を揃えた今回は、シリーズの中でも最も吉村の影響の広範さを証明。ギター・サウンドとフィードバックだけで胸に熱いものがこみ上げるAKGやenvy、合成ボイスや読経のようなリズム感で再構築したASA-CHANG&巡礼や、ピアノをフィーチャーし、生死の狭間を行くようなサイケデリックな祈りの歌へ昇華したGREAT3など、バンド/アーティストがリスペクトの姿勢を究極まで研ぎ澄ましている。(石角 友香)

-

-

THE BACK HORN

アサイラム

前アルバム『パルス』から約2年振りにリリースされた待望の8thフル・アルバムの今作は彼らの集大成と言っても過言ではない。山田将司が歌う全ての言葉がどこまでも真っ直ぐ聴く者の意識を貫き、ひとつひとつが限界以上の熱量を放つ強靭な音は"鋭さ" と"柔らかさ"、両極端の色を同時に打ち出す。人間業とは思えないほどの圧倒的な神聖さを感じさせる要因は、確固たる信念を持った4人の心がこれまで以上に強く深くひとつになっているからに他ならないだろう。11 年の歴史でとうとうアサイラム="聖域" を開拓したTHE BACK HORN。アルバムの最後に収録されている「パレード」で高らかに掲げられた"ここから新しい旅を始めよう" という言葉の示す、この先の彼らが創造する世界は如何に――?(沖 さやこ)

-

-

THE BACK HORN

戦う君よ

2月に歌詞集とPV集を発表したばかりのTHE BACK HORNから新曲が届けられた。歌詞集にも限定CDとして収録されていた「コウロギのバイオリン」という新曲が届けられたばかりだが、集大成的な長尺ナンバーだった「コウロギのバイオリン」とは違い今作は即効性の高い攻撃的なロック・ナンバーだ。今年2月から行われている豪華な対バン・ツアー"KYO-MEI大会" では早くも定番になりつつあるという。バンド自体700日振りのニュー・シングルとなる今作からは新たなスタートを切る気合いと決意が感じられる。メンバー4人それぞれが歌詞を担当するという試みも各々の世界観が伝わってきて興味深い。初回限定盤にはライヴ音源も収録されている。(遠藤 孝行)

-

-

THE BACK HORN

生と死と詞

THE BACK HORNの歌詞はとても素朴ながらも、体の芯を掴まれる様な感触がある。誰もが感じているけど言えなかった事をストレートに投げかけられる様な誠実さがそこにはある様な気がするのだ。キャリア初となる歌詞集をリリースするTHE BACK HORN。インディーズの頃から今日までの楽曲125曲をメンバー監修のもとに作られたこの歌詞集には新曲「コウロギのバイオリン」が収録されている。バンド史上最長の8分を超えるこの楽曲は、絶望的な気持ちを表現する序盤から徐々に光が射す後半へと1つのストーリーになっていて、まさに彼らの今の集大成と言えるような内容になっている。喉を震わせて「はぐれた心を取り戻しに行く」と歌われる後半はとても感動的で、今後の彼らの決意が見えるようだ。(遠藤 孝行)

-

-

indigo la End

MOLTING AND DANCING

前作収録の「名前は片想い」のロングヒットとときめきも記憶に新しいindigo la Endから早くもニュー・アルバムが到着。美的計画でも川谷絵音と抜群の相性の良さを見せたにしなを客演に迎えた「夜凪」では、2人のアンニュイな歌声と、大仰ではないが存在感のある絶妙な弦楽オーケストラで深く物語に惹き込み、タイトル通り高湿度のサウンドを貫いた豊潤な音で躍らせる、ラストの展開も素晴らしい「雨が踊るから」、美しくも本質を突いたドキッとさせる言葉選びで曲世界に没入させる「心変わり」等全11曲を収めた。結成15周年、いくつ作品を重ねてもどんな時代でも、常に新鮮で繊細で一筋縄ではいかない藍色を描き続ける彼等の音楽に唸らせられっぱなし。(稲垣 遥)

-

-

indigo la End

Crying End Roll

佐藤栄太郎(Dr)が加入してからのindigo la Endはさらに様々な音楽性や表現手法を取り入れているが、今作もそれに違わない。トラックメイカー Qrion、ゲスの極み乙女。のちゃんMARIが手掛けたリミックス曲を含む全12曲のバリエーションはもちろん、各プレイヤーのフレージングや音色も多彩に。インタールード2曲で挟まれた中盤のゾーン(Track.4~8)には"命"をテーマにした曲が揃い、異次元へとワープするような構成も物語性が高く美しい。楽曲それぞれの物語は完結しているというよりは、続きを含んでいるような余韻がある。次回作への伏線、今後のindigo la Endの序章にも成り得るアルバムではないだろうか。まるで夜明け前の空のよう。彼らの彩る藍色がさらなる輝きや潤いを得る日も近い。(沖 さやこ)

-

-

indigo la End

藍色ミュージック

川谷絵音がメジャー・デビュー時にインタビューで語った"今日のバンド・シーンに入っていくため"の骨頂が前作『幸せが溢れたら』ならば、『藍色ミュージック』はindigo la Endの感性が反応する音楽を追求したものだろう。ロックはもちろん、ブラック・ミュージック、ファンク、ダンス・ポップ、チルウェイヴなどを取り込んで作られた独自の音楽性は落ち着いていてシック、まさしく藍色。各楽器に演奏のスキルがあるからこそ、聴き手がじっくりと聴き入ることができる。それを日本のポップ・ミュージックとして成立させているのは歌の力が大きい。琴線に触れるメロディ・ラインは歌詞同様の哀愁を綴り、歌詞もまた柔らかく滑らかにメロディを紡ぐ。日本の音楽シーンに新たな歴史を拓く作品に成り得るのでは。渾身の勝負作。(沖 さやこ)

-

-

indigo la End

悲しくなる前に

indigo la End史上、最も感情的な3曲だと思う。川谷絵音はこれまで絶妙な機微をメロディと言葉に落とし込み、バンドは淡く美しい世界を描いてきたが、昨年加入したベーシストの後鳥亮介と、今年加入したドラマーの佐藤栄太郎の強力なリズム隊が、楽曲の中に大きなうねりを生んでいる。彼らは爽やかさのある楽曲の中にある切なさとやりきれない感情を大きく引き立て、そしてその上で舞う色鮮やかな2本のギターの交錯も躍動的だ。新たな一歩を踏み出したことが嬉しくてたまらないと言わんばかりに力強いアンサンブルがめくるめく。ソウル・ミュージックの匂いのあるTrack.3はまさしく新境地。曲の心地よさはもちろん、川谷絵音のヴォーカルがこれまでにないくらい眩く、その歌に胸が焦がれた。(沖 さやこ)

-

-

indigo la End

幸せが溢れたら

このアルバムでindigo la Endは本当の意味で歌を大事にしたバンドになった。それは川谷絵音のヴォーカルの変化が大きい。"いい歌詞が書けたから、ちゃんと伝えたいと思った"。これまではそれを主に感傷的なサウンドや緻密なアンサンブルで表現していたが、この11曲では歌詞と自分の心の奥に一歩踏み込んだ彼の歌が煌く。ストリングスなどを取り入れたことでさらに音の幅は大きく開け、昨年夏に後鳥亮介が正式加入したことで、過去最高にベースの存在感が強い、人間の力を感じられる躍動的な音像に仕上がった。悲恋や失恋がテーマゆえに、聴いているだけで自らの過去のそれが如実に思い起こされ、胸も痛む。だが聴き終えたときに残るのは"幸せだったあのころ"という切なくもあたたかい尊さ、そしてindigo la Endの優しさだ。 (沖 さやこ)

-

-

indigo la End

瞳に映らない

川谷絵音は他者のことを冷静に見つめ、深く考えられる人間だ。だからこそ彼の頭の中で生まれた音楽はバンドという音になり、盤という形になる。そしてそこにはひとつひとつ大きな意味が存在する。ベーシストの後鳥亮介を正式にバンドに迎え入れた第1作目は、メジャー・デビューを機に更に知名度を高めたindigo la Endのモードにシンクロし、よりポップ・センスを高めた開けた楽曲が表題を飾った。"あなたあなたあなた"と繰り返す1回聴いただけで頭に入る中毒性の高いサビは歌謡曲的で、ロック・シーンに身を置く彼らが今以上に広い場へと羽ばたくことを予感させる。昨年リリースのライヴ会場限定シングルに収録された「幸せな街路樹」を含め、indigo la Endというバンドを象る4本柱というべき楽曲群だ。 (沖 さやこ)

-

-

indigo la End

あの街レコード

2012年4月に全国デビューを果たしたindigo la Endの約14ヶ月ぶりの新作。このアルバムが完成した後にバンドのメジャー移籍が決まったとのことで、意図せずこの作品が彼らのメジャー・デビュー作となったが、より広い場所へ身を移し発する第1作に相応しい開けたサウンドになっている。バンドの魅力でもあった歌が主体になりつつもプログレ的展開を見せるサウンドスケープはより明快に。川谷絵音が自身を投影した心情描写に情景描写が絡む映画のような歌詞もドラマティックに流れる。フィクションとノンフィクションの間を華麗に行き来する楽曲群に翻弄され、聴くたびに違った景色が広がるのは、indigo la Endが人の心にしっかりと寄り添う、ぬくもり溢れるミュージックを奏でているからだ。(沖 さやこ)

-

-

indigo la End

夜に魔法をかけられて

昨年4月にデビューしてから2枚のミニ・アルバム、1枚の会場限定シングルをリリースとハイ・ペースでリリースを続けてきた彼らの待望のフル・アルバムであり、2枚のミニ・アルバムから続いた3部作の完結作。「sweet spider」で彼らのメランコリックなメロディと淡い世界観をストレートに表現し、(彼らにしては)過去の楽曲である「she」や「大停電の夜に」もしっかりと今の音にアップデートされている。個人的なハイライトである「スウェル」では彼らにしか成し得ない超展開とエヴァー・グリーンなメロディ、そして全てをしっかりと完結させる完成度の高さは彼らの成長を強く感じる。Indigo la Endの1年が凝縮した作品であり、今の尖り続けるロック・シーンに一石を投じる意欲作。(伊藤 啓太)

-

-

indigo la End

渚にて

前作『さようなら、素晴らしい世界』でデビューしたindigo la Endのニュー・ミニ・アルバム。収録されている6曲のうち2曲がインタールードという点と、彼らの楽曲1曲1曲がドラマ性にとんでいるのもあり、1冊の小説のような統一された空気感をまとったコンセプチュアルな作品に仕上がっている。ライヴでも既に定番曲になっているTrack.2「レナは朝を奪ったみたいだ」は彼らの持ち味である尖ったギター・サウンドと次々と変わる展開が独特の疾走感を生み、Track.4の「渚にて、幻」は壮大な世界観をシンプルに描写したこのミニ・アルバムのキーとなる楽曲。彼らが変化球を投げ続けねばならないシーンのただの“アクセント”ではないことを証明するには充分すぎる完成度の高い作品だ。(伊藤 啓太)

-

-

indigo la End

さようなら、素晴らしい世界

東京在住、今回のリリースまでに3本のデモをリリースし、自主企画では200人を超える動員を叩き出し耳の早いインディー・ロック・リスナーの間では話題になっていた彼らの初全国流通盤。鮮やかなメロディが川谷絵音(Vo,Gt)の声を際立たせる「緑の少女」から始まり、「秘密の金魚」、「ジョン・カーティス」では彼らが最近流行のセンシティヴで心象風景を綺麗に奏でる"だけ"ではなく、内に秘めたヒリヒリとした"ロック"を感じる事ができる。そしてライヴでも最後に演奏される事が多い「素晴らしい世界」で彼らの最初の物語は幕を閉じる。色彩豊かな"メロディ"そして"歌"がこのバンドの武器であることは言うまでも無いが、緻密に構築したサウンドを縦横無尽にせめぎ合うバンド・サウンドにも同じくらい注目していただきたい。(伊藤 啓太)

-

-

ビッケブランカ

Knightclub

サウジアラビアや欧州でのツアーに続き、今年は初の北米単独ツアーを行ったビッケブランカ。ツアーの感触をもとに、Josh Cumbeeをミックス/アレンジに迎えた「Never Run」ではグローバルな曲を、一方で「白夜」では福音のように美しく力のあるメロディと歌を響かせるピアノ・バラードを紡いだ。そんな振り幅のある2曲をも抱擁するのが今作。ソングライター/トラック・メイカーとして、ヴォーカリストとして一段と深みを帯び、また国内外のツアーの成功や自身の音楽を追求することが国境を越える実感が、よりポップスとしての自由度やスケールを大きくした。J-POPシーンの至宝をフィーチャーした「Yomigaeri (with 槇原敬之 & 絢香)」でもその手腕が冴える。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

Worldfly

新しい世界に探究心を持って飛び込んでいく高らかなファンファーレとなった3月配信リリースの「革命」を始め、春先から欧州や中東 サウジアラビアでライヴをし、その土地の文化や人々に触れた感覚を音楽でアウトプットした、新しい体感が詰まったEP。MVを仏パリで撮影した「Snake」は、妖艶でいてドライな相反するタッチが混じり合ったダンス・ミュージックで、歌と音が孕む毒っぽさがクセになる。また中東の音楽特有の旋律や音階も織り交ぜ、異国の風が呼ぶおセンチな感情や哀愁を映した「Sad In Saudi Arabia」、あるいは知り合った人と過ごした何気ない時を軽やかな会話のように紡いだ「Luca」など、ビッケブランカなればこそのユーモアと高い構築性で編み上げたポップス集。各曲"風"の心地よさを感じさせる、その軽快さがいい。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

United

5周年イヤーを締めくくる全国ツアーを前にリリースとなるEP。4月に配信リリースされた「Changes」を始めとした全4曲が映画、ドラマのタイアップ曲となっており、愛や大切なものが様々なモーメントで描かれた。「This Kiss」は、「ポニーテイル」を思い起こさせる爽やかさがあり、またソウルタッチのポップ・チューンで高揚感満点の恋の瞬間風速を記録する。一方「魔法のアト」はメロウなピアノとファルセットがエモーショナルな歌のミニマルさで、街の香りや誰かの温度を鮮やかに描いた。新機軸となった「Changes」は聴き手それぞれの心を映す鏡のような曲だろう。親しみと新鮮さとを同時に味わう新曲たちに加え、ライヴ音源も加わった、EPだがボリュームのある内容になっている。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

BEST ALBUM SUPERVILLAIN

メジャー・デビュー5周年記念ベスト盤はファン投票で決定した曲を中心に選曲。新曲「アイライキュー」を含む全36曲のボリュームとなっており、5年の間にもそのポップな地図を大きく広げて、身軽に自由に、ワクワクしながら新天地に旗を立てていく彼の旅をともに楽しむ内容に。高揚感溢れるピアノやストリングスで彩られた「ウララ」や「Slave of Love」のメロディ、奇妙だが高い中毒性を持ったそのダンス・ミュージックにリスナーを巻き込んでいく「Ca Va?」や「Shekebon!」、硬質なロック・チューン「Black Rover」、「Black Catcher」、EDMから王道的な歌謡曲も。マニアックなツボをつきながら、キャッチーでいつでも寄り添ってくれる音楽に仕立てる才は実にマジカルだ。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

FATE

約1年半ぶり4作目となるアルバム。既発のシングル「ミラージュ」やビッケブランカ流J-POP「ポニーテイル」も収録となりこれまで以上に幅広い内容になるだろうと予想されたが、今作はそこにプラスしてソングライター、クリエイターとしての探究心や進化が形になった。ミニマムなトラックの中にも、遊び心や細やかな音の采配で耳をくすぐり、歌を最大限に引き立てる仕掛けにもなっている。一方で懐かしさを覚える旋律や、季節の情緒や風を感じさせる旋律や柔らかな歌の手触りがフレンドリーで、この歌の心地よさでまず、するりとアルバムに入り込んでしまう。そしてどんどん、様々な音の重なりやリズムの響きが立体的となって、新しい発見や味わいに触れていく作品になっている。エッジィでエヴァーグリーンなアルバムだ。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

ポニーテイル

表題曲「ポニーテイル」は、編曲にいきものがかりやポルノグラフィティのプロデュースや、多くのJ-POPヒット曲のアレンジを手掛ける本間昭光を迎えた。最も力を入れていた音像部分をあえて他者に委ね、新たな輝きを纏った仕上がりになったが、一方でビッケブランカの音楽が持つ普遍性が際立つ曲にもなっている。"ポニーテイル"という定番的な言葉や、そのイメージをモチーフに、良質なJ-POPのど真ん中を行った曲に従来のファンは驚くだろう。今回は、毒はなしか? と意表を突かれつつも、瞬間的にシーンや心情を変化させるコード運びの妙、抑制されたメロディ・ラインに滲む歌心や、限られた言葉の行間にある余韻など、細やかな遊びや洗練に心惹かれる。春が訪れると共に蘇るような、マジカルな仕掛けが随所にある1曲だ。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ VS 岡崎体育

化かしHOUR NIGHT

互いにソロのシンガー・ソングライター同士によるコラボ曲。ミュージシャンの前にゲーム好きという趣味を通じて仲が深まったふたりだが、その他にも物事の着眼点や視点のずらし方、その表現方法などシンパシーを抱くところも多かったのだろう。今作は、自身をきつね(ビッケブランカ)とたぬき(岡崎体育)に見立て、遊び心とちょっとした反逆心を胸に、ポップでキャッチーな化かし合い(バカし合いとも)で、リスナーや世の中を色づける音楽を生み出した。ミックス・エンジニアにJosh Cumbeeを迎え、キレのいい明快なEDMチューンに乗せて、憂いを帯びつつも、どこか飄々と脱力したシニカルなメロディ・ラインとふたりのヴォーカルという、いろんな風味が溶け合った味わいが心地いい。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

ミラージュ

7月28日スタートのドラマ"竜の道 二つの顔の復讐者"のOPテーマとして書き下ろされた新曲「ミラージュ」。ひんやりとしたシンセと打ち込みのビートで始まり、徐々にその心の内や感情のうねりが露わになっていくような重厚なバンド・サウンドへと、ドラマ性を帯びていく展開が印象的だ。音の配置やアンサンブルの妙で、リアルと幻想とが隣り合わせで時にシンクロし合っていく、ヒリヒリとした感触を呼び起こす。憂いがたゆたうメロウな歌と絶妙なグラデーションを持ったサウンドとの、歪にして心地いいハーモニーがドラマにおいてどんな役割を果たすのか。角度によってネガにもポジにも転じそうな曲の色味はまさに蜃気楼=ミラージュだろう。音楽を味わい楽しむことへの贅を尽くした曲になっている。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

Devil

悪魔とは穏やかでないが、この"Devil"は憎めないシティボーイっぽいイメージで、ポップで洒落ていてユーモアもたっぷりあるという感じだ。そんな自由なフットワークの軽さが音楽に映っていて、「Ca Va?」や「Shekebon!」といったファンキーに、リズミカルに遊ぶ曲から、本格的EDM、インディーズ時代の「TARA」の"2020 Mix" や、ピュアなラヴ・ソング「白熊 - Main Version」と、ミックステープ的な楽しさがある。それぞれ精度が高く心にスッと染み込む歌にもなっている。知らぬ間にリスナーの記憶に住み着いては気持ちを揺さぶっていく厄介なDevilでもある。大自然の力3部作を締めくくる「Avalanche」も収録され、次の一手への期待も募る3rdアルバムだ。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

Ca Va?

ファンキーなダンス・ミュージックであるが、そこにはビッケブランカのポップ・マジックが効いている「Ca Va?」。以前旅した初めての土地での気分がそのまま曲となったというこの曲は、未知の場所で起こる出来事や違和感をも貪欲に乗りこなすパワーがあり、スムーズにグルーヴを紡いでいるようで、ちょっとした歪なコード感を交えて不穏にも響かせたり、リズム・パターンや歌詞の言葉遊びで耳に引っ掛かりを残したり等々、仕掛けがふんだんにある。居心地が悪くもなんだか心惹かれるものが同居した不可思議さと、アグレッシヴにリフレインする"Cmon, Ca Va?"というフレーズがキャッチーで面白い。王道のバラードを紡ぐ一方で、その色に染まらない曲を軽々と描く変幻自在さがビッケブランカ節だ。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

wizard

語り部のようなキャラクターが登場するタイトル曲から始まる2ndフル・アルバム。もしや今回はコンセプチュアルな、あるいはロック・オペラ的な作品!? と思いきや、そこから広がるのは、高揚感溢れるストリングスがカラフルなビッケブランカ節たる機知に富んだロックであり、メロウでドラマチックなピアノ曲であり、また新たな手触りのエレクトロ・ポップにEDMと、とてもひとつのコンセプトには縛られない音の絶景。音楽は耳で聴き感じるものだけど、目の前にパッとその音楽、歌の舞台が広がって、物語が動き始めるような鮮やかさが、ここにはある。自らwizard=魔法使いと名乗った彼の心意気や、エンターテイナーとしてのこだわりを随所で感じるアルバムだ。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

夏の夢/WALK

潮風のようなローズ・ピアノの音色と、心地よく刻まれるビート、気だるい海辺のチルアウト感と都会的なクールさを合わせたギターのカッティングで、グルーヴィなサウンドを奏でる「夏の夢」。雨だれのようなピアノで始まり、淡々としたビートにポエトリーなメロディを乗せた「WALK」。両A面の今回のシングルは、2曲とも抜きのあるシンプルなアンサンブルとなっており、音の行間に情景を映した曲となった。カラフルでボリューミーで、リスナーをその世界に瞬時に閉じ込めてしまうポップ・マエストロ、ビッケブランカの新たな面を光らせたシングルだ。夏は苦手と語りながら、サマー・チューンに真っ向から取り組んでしまう、捻くれたスピリットは健在。彼ならではの"遊び"がシンプルななかにも仕掛けられている。(吉羽 さおり)

-

-

ビッケブランカ

FEARLESS

メジャー・デビューを飾った前作ミニ・アルバム『Slave of Love』では新しい世代のピアノマンとして鮮烈な印象を感じさせたビッケブランカだったが、あれから約8ヶ月ぶりにリリースされた今作『FEARLESS』を聴くと、あの作品はビッケブランカというシンガー・ソングライターの魅力のほんの一部でしかなかったことがよくわかる。ダーク・ファンタジーの様相で幕を開けるオープニングのインスト曲「FEARLESS」を始め、ホーン・アレンジによる華やかなリード曲「Moon Ride」、スタイリッシュなダンス・ナンバー「Stray Cat」、王道のピアノ・バラード「幸せのアーチ」、そしてアーティストとして新たな境地を切り拓いた「THUNDERBOLT」まで、ピアノという自身のアイデンティティすら超える自由で独創的なポップ・ミュージック。そこにビッケブランカの本質があることを知る1枚。(秦 理絵)

-

-

ビッケブランカ

Slave of Love

話題のCMソングとして書き下ろされた「Natural Woman」を収録したビッケブランカのメジャー・デビュー・ミニ・アルバム。作詞作曲、アレンジを自身で手掛けるピアノ弾きのシンガー・ソングライターが完成させた今作は、豊潤な音楽的ルーツが随所に垣間見られる奥深い1枚になった。70、80年代のポップ・ミュージック特有の煌びやかなオーラを纏った「ココラムウ」や「Slave of Love」を始め、王道のJ-POPバラード「Echo」、全編弾き語りで届ける「Your Days」、Ben Foldsの影響を受けたアップ・テンポのピアノ・ロック「Golden」など、曲ごとに様々な表情を見せながらも、その軸にあるルーツ・ミュージックへの敬意はブレない。まるで初めて音楽に出会ったときのように瑞々しい感動を思い起こされてくれる1枚。(秦 理絵)

-

-

ビッケブランカ

GOOD LUCK

佐々木ヤスユキ(Gt/ex-bonobos)、畑利樹(Dr/ex-東京事変:刄田綴色)、山崎英明(Ba/ex-School Food Punishment)を迎えて完成した孤高のピアノマン、ビッケブランカの2ndミニ・アルバム『GOOD LUCK』。サポートの面々をズラッと並べただけでも豪華さが伝わってくる今作は、彼の魅力が溢れる1枚となっている。ファルセット・ヴォイスがこんなにきれいに出るのかと驚かされるダンサブルなTrack.3「ファビュラス」や、歌声に溺れそうになるほど美しい至極のバラードであるTrack6.「TARA」も聴き逃せない1曲。日本人離れした中性的な彼の声は、繊細でありながらもどっしりとかまえている骨太ヴォイス。ポップ・ソングだけじゃなくジャンルを飛び越えた1枚だ。早々に国までも軽く飛び越えそうな予感。(白崎 未穂)

-

-

ラックライフ

しるし / ℃

今年結成15周年を迎えるラックライフの両A面シングル。それぞれアニメのタイアップということで作品に寄り添ってはいるものの、間違いなくこれらは彼らの歌として存在する。ここにいる意味をくれた喜びを歌うミドル・バラードの「しるし」("文豪ストレイドッグス"第4シーズンED主題歌)、そしてお互いの"らしさ"を手のぬくもりで表す爽快なバンド・サウンド「℃」("ツルネ -つながりの一射-"OP主題歌)。不器用だけど人が好きで好きでたまらなくて、超がつくほどまっすぐで。後悔も迷いも悔しさも何もかもを正直に曝け出してきた彼らだからこそ、そしてすべてが本当の気持ちで本当の姿だからこそ、こんなにも強く心を動かされる。迷いない2曲、ここにはただ"あなた"へと向けた愛があるだけだ。(藤坂 綾)

-

-

ラックライフ

アオイハル

2020年3月で結成12周年を迎えたラックライフによる通算9枚目のシングル。カンロ"ボイスケアのど飴"キャンペーン・ソングである表題曲は、彼らの真骨頂とも言えるストレートで熱い言葉を紡いだ応援歌だ。思わず拳を上げて歌いたくなるような冒頭のシンガロング、青春の匂いが漂うドラマチックなギター・リフ、どこか懐かしさも感じられるメロディにガシッと心を掴まれる。"何度も立ち上がれ"と夢を追う人の背中を押す歌詞は、紆余曲折の道のりを歩んできた彼ら自身の思いも描かれているのではないかと思う。だからこそ説得力があり、胸に直接刺さるのだろう。カップリングの「image」、「あんたが大将」も聴き手を肯定してくれるナンバー。どんなときでも味方でいてくれるような心強い1枚だ。(三木 あゆみ)

-

-

ラックライフ

Unbreakable

所属事務所移籍後初となる音源。そこに彼らは、ここから再び走り始める決意をしっかりと刻み込んだ。シンガロング/コーラスを擁した「理想像」で、込み上げてくる思いを力強く叫ぶPON(Vo/Gt)の歌声は、いつにも増してエモーショナルで、いつも以上に4人の姿が目に浮かんでくる躍動的なバンド・アンサンブルは、アップテンポなものだけでなく、壮大なスロー・ナンバー「朝が来る前に」でも、生々しく胸に迫ってくる。ユニークなリフレインが一瞬で耳から離れなくなる(けど、歌詞の内容は"超"がつくほどエモい)「けんけんぱ」や、「Don't you say」のような肩の力を抜いた曲もありつつ、決して"壊れることのない"自分たちの意志、そして音楽への情熱をまっすぐに燃やしている。(山口 哲生)

-

-

ラックライフ

Lily

第1、第2シーズン&劇場版に続き、アニメ"文豪ストレイドッグス"第3シーズンED主題歌に採用されたラックライフが、同曲「Lily」をシングル・リリース。爽やかなグッド・メロディでありつつ、歌詞では"僕には何がある 何ができる"と自問し、"自分らしさ"とは何かと問い掛ける。もがきながらも、聴き手に寄り添い、光を見せようと奮闘してきた彼らのあり方が投影されたような、深みのあるナンバーとなった。c/wでは、冒頭のカッティング・ギターが心地よい「meaning」で"君は君だ"と聴く者の背中をぐっと押し、「フレンズ」ではハートフルなメッセージを温かいアコギの音が包み込む。強固なアンサンブルも安定感があり、ファンの期待を裏切らない1枚と言えるだろう。(稲垣 遥)

-

-

ラックライフ

Dear days

結成10周年を迎えたラックライフ待望のメジャー2ndフル・アルバムは、全14曲入りの大作。サウンド・プロデュースに数々のヒット曲を手掛ける本間昭光を迎えた「走って」をリード・トラックに据え、タイアップ曲のほか、結成日にリリースした幻のラヴ・ソング「夕焼け小道」や、ライヴでも人気の「その手とこの手」の再録など、明るく爽やかなポップ・チューンからスロー・ナンバー、王道ロックまで、多彩な楽曲を収録している。ラックライフが10年間で出会った喜び、後悔、迷い、そのすべてがあってこそ歌えるPON(Vo/Gt)による等身大の歌詞が、共に音を鳴らし続けたメンバーと奏でるサウンドに乗せ届けられる。中でも最後を飾る「ソレ」は、今改めて抱く音楽に対する強い決意と"君"への愛が溢れている。(渋江 典子)

-

-

ラックライフ

リフレイン

3月にメジャー1stフル・アルバム『Life is beautiful』をリリースしたばかりのラックライフが、早くもニュー・シングル『リフレイン』を完成させた。TVアニメ"最遊記RELOAD BLAST"のED主題歌となる表題曲「リフレイン」は、ダンサブルなロック・ナンバー。アニメに寄り添いながらも、その歌詞では全曲のソングライティングを手掛けるヴォーカル PONが、曲作りの中で感じる葛藤をありのままに綴っている。常に誰かの幸せを願うラックライフには珍しい、負の感情を纏ったマイナー調の楽曲がバンドの新たな魅力を引き出した。表題曲で歌われる"世界を変える"というまっすぐなメッセージが、カップリングの「存在証明」と「sweet my life」の2曲にも貫かれるというコンセプチュアルな性格の今作は、いまのバンドの攻めのモードを表している気がする。(秦 理絵)

-

-

ラックライフ

Life is beautiful

前作アルバム『正しい僕の作り方。』から約2年半ぶりとなるラックライフのメジャー1stアルバム。「名前を呼ぶよ」を始めとするシングル5曲を含んだ全13曲は、その1曲1曲が"人生は素晴らしい"というひとつの結論に向けて美しく収束していく。初めてアレンジにホーン・セクションを加えたリード曲「サニーデイ」や、柄にもなくダンス・ロックに挑戦した「ラブリープリティーミュージック」など、メロディと歌詞を大切にしながらも、新たに取り組んだサウンド・アプローチからもバンドの風通しの良さを感じる。アルバム中盤の「君の匂い」は珠玉のバラード曲。"君は幸せだったかい"と静かに問い掛けるその歌には、悲しい出来事ですら、どうにか納得して生きようする人間の健気な姿に胸を打たれた。(秦 理絵)

-

-

ラックライフ

風が吹く街

今年5月のメジャー・デビューから早くも3枚目となるラックライフのニュー・シングルは、デビュー・シングル表題曲「名前を呼ぶよ」に続き、アニメ"文豪ストレイドッグス"のエンディング・テーマに抜擢された攻めのロック・ナンバー。疾走感溢れる8ビートに乗せたエッジの効いたギター・リフと衝動滾る歌メロには、ライヴハウスで長年培ってきたラックライフの泥臭くて熱いエナジーが詰まっている。"誰かにもらった言葉が今の自分を動かす原動力になる"というテーマも彼ららしい。カップリングには軽妙なグルーヴでゆったりと踊らせるポップ・ソング「journey」と、穏やかで甘いスロー・バラード「デイルニハ」というまったく異なる世界観を描いた2曲を収録。続くアルバムへの期待も膨らむ意欲作に仕上がった。(秦 理絵)

-

-

ラックライフ

初めの一歩

躍動感溢れるバンド・サウンドに乗せて"行け、飛べ/ありのままで"とストレートに聴き手へのエールを送るラックライフのメジャー2ndシングル。表題曲「初めの一歩」は、チアリーディングに奮闘する男子大学生をテーマにしたスポ根アニメ"チア男子!!"のための書き下ろしとなる。10年に渡りバンドを続けることで、チームとして何かを成し遂げることの尊さを身をもって知っているPON(Vo/Gt)が、自身の経験を重ね合わせながら完成させた1曲だ。キラキラとした爽快なサウンドに乗せて、たとえ自分ひとりでは無理でも、誰かと一緒なら最初の一歩も踏み出せると歌う、どこまでもラックライフらしいメッセージが詰まっている。カップリングには音楽の道を諦めてしまったかつての仲間への想いを綴った「ソライロ」も収録。(秦 理絵)

-

-

ラックライフ

名前を呼ぶよ

"満を持して"という言葉がぴったりくる、ラックライフのメジャー・デビュー・シングル。タイトル曲「名前を呼ぶよ」は、バンドが丁寧に歌い紡いできた思いを、シンプルに、あたたかな音で表現する曲だ。聴いている人にとって、迷いの中にいる人にとって、ひと息つける場所を作っていくような、雨風を凌いであたたかいスープまで差し出してくれるような、そんな歌になっている。ミドル・テンポで、飾り気のないバンド・サウンドだけれども、なんだか懐かしい手触りでほっとする。甘酸っぱい記憶やまっすぐな思いを掘り起こしてくれる歌で、ラックライフはそういうことをさらっと、何のてらいもためらいもなくやってくれるバンドだと改めて思わせてくれる。カップリングで、ライヴ・バンドとしてのアグレッシヴな汗も封じ込めた1枚となった。(吉羽 さおり)

-

-

ラックライフ

変わらない空

PON(Vo/Gt)の爽快でパラフルなヴォーカルでスタートする、「変わらない空」。仲間だったり、暮らす街であったり、自分自身の思いであったり人生のあれこれだったり、そういったものを歌にして、にっこりと笑えるようなバンド・サウンドで聴かせるのがラックライフだが、この「変わらない空」では恋愛歌。心が弾んだり、そわそわと落ち着かない気持ちを切り取って、アップテンポなギター・ロックに乗せ歌う。その性急さにフッと笑顔になる曲だ。もう1曲の「メイキング」は、ラックライフというバンドが奏でる歌、曲のできるまで、なぜ歌うのか、どうして笑顔を求めていくのか、そんな思いを綴っている、まさに"メイキング"。いつもの笑顔の裏で、ぽろっと本音を覗かせたりくよくよとしたりする、さらに等身大の姿が見える曲だ。(吉羽 さおり)

-

-

ラックライフ

アイトユウ

ラックライフとしては珍しいラヴ・ソング「アイトユウ」、そして4thアルバム『正しい僕の作り方。』を経て、まだ書き足りなかった、言い足りなかった思いに突き動かされ書いた「ラングレット」、誰もが自分自身の映画の主人公であり、またこれから始まる物語を後押しするサウンドトラックとなる「シネマ」。曲の種はそれぞれ違うものだったけれど、1歩を踏み出すときの、ワクワクするような、またわずかに臆するような、心地良い心の揺れがバンド・サウンドとなった。明るく、伸びやかなヴォーカルが冴えるメロディはとても爽やか。思いに苛まれて窮屈になってしまった気分をつついて、空気を入れ替えてくれるようなまっすぐさがある。突っ走ったり、転げたりしながらも、ちゃんと風を感じて、心が動いていく、そんな歌が揃った。(吉羽 さおり)

-

-

ラックライフ

正しい僕の作り方。

Track.3「plain」にこんなフレーズがある。"誰かと言葉を交わす度 僕は新しい僕に変わるよ"――人との出会いによって自分が作られていくという、実にPON(Vo/Gt)らしい歌詞だ。これまでの人生での、ひとつひとつの出会いに意味があり、それらが今のPONという人間を構築してきた。そんな彼がひとつひとつを歌にして、詰め込んだのがこのアルバムだ。リスナーへの思いを歌った「ハートイズ」や、自分の弱さを歌ったバラード「僕と月の話」、キュートなラヴ・ソング「へへもひじ」、「ハルカヒカリ」の進化系ともいえる「フールズ」など、どの曲もラックライフの温かさを感じられる仕上がり。人と人との繋がりを大切にしてきた彼らだからこそ歌える"あなた"へのメッセージを受け取って欲しい。(奥村 小雪)

-

-

ラックライフ

ハルカヒカリ

同じ高校のクラスメイトによって結成された大阪発の4ピース・バンド、ラックライフがリリースする3曲入りの1stシングル。まずはミディアム・スローのアッパーなバラード「ハルカヒカリ」が心にそっと寄り添い、同じ目線に立って元気づけてくれる。そしてTrack.2「my pace」では、爽やかなロック・チューンのど真ん中でブレることなく"夢を叶える"という力強い意思をストレートに歌い上げるPON(Vo/Gt)の歌声がなんとも心地良い。躍動感のあるリズム隊と軽快なギター・サウンドに思わず身を委ねるライヴの定番曲「ローグ」も新録。2014年、新たな1歩を踏み出すラックライフの決意表明とも言えるこの3曲は、昔からのファンはもちろん、初めて聴くリスナーの胸にも響くだろう。(奥村 小雪)

-

-

レルエ

Eureka

広く世界を見渡す視野とドメスティックな音楽の良さを突き詰め生まれた眩い輝きが、日本のみならず、世界でも高い評価を得た3人組、レルエの1st EP。EDMや00年代のニュー・レイヴのアッパーでゴージャスな音色、ロックのダイナミズム、モダンなポップのトレンドなどを絶妙なバランス感覚でブレンドした、エクストリーム且つビューティフルな個性溢れるサウンドに、メロディと言葉が普遍的なエネルギーを吹き込むスタイルはさらに磨きが掛かり、景色や物語の描写力が大きくアップ。5曲という尺以上に豊かな体験ができる作品となった。2019年の旋風は序章に過ぎない。お茶の間も深夜のパーティーもジャックできるそのポテンシャルの行く先が楽しみだ。(TAISHI IWAMI)

-

-

レルエ

Alice

群雄割拠のバンド・シーンの中で、次なるビッグ・ウェーヴとして注目を集めるレルエの1stフル・アルバム。夢見心地なシンセ・ポップ・サウンドと日本語の語感や風情に溢れるメロディのマッチングが海外からも注目を集める「火花」、ヴァイオリニスト sayaをメンバーに擁することによるアレンジの個性と性急なロック、エレクトロニックだからこそ描ける音の色彩感の融合が印象的な「青とゲート」といった既発曲に加え、EDMとロックのダイナミズムを1分台に詰め込んだショート・チューン「Stockholm」や、スムースでファンキーな現代ポップ「ホリデーバード」など、さらに新しいチャンネルを提示する新曲群が、それぞれの良さを際立て合い、新たなファンタジーが世界に向けて広がるような作品だ。(TAISHI IWAMI)

-

-

レルエ

UNITE

女性ヴァイオリニストを擁する3ピース・バンドの全国デビュー作。シンセサイザーの音色を主体としたエレクトロ・サウンドにヴァイオリン&ギターが絡んでいく様子は、光を重ね塗りしているようなイメージ。リズム隊が絶えず刻むビートは躍動感を生み出している。おそらく"次世代のダンス・ミュージック"を作ることに意識的な人たちなのだと思うが、そう考えると、櫻井健太郎(Vo/Gt)による歌詞も興味深い。人と人との繋がりを描く彼の歌詞は、時に傷を癒し、時に傷跡を思い出させる行為として"踊る"という事象を捉えている。そのすべてが美しいことだと認めるため、レルエのサウンドは煌びやか且つ軽やかである必要があったのだろう。バンドの本質がまっすぐに伝わってくる意欲作。(蜂須賀 ちなみ)

-

-

緑黄色社会

陽はまた昇るから

公開中の"映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝"にリョクシャカが書き下ろした「陽はまた昇るから」は、時に感じる悲しさや寂しさなどを"それはイイことなんだよ"と、フレンドリーな目線に立ちそっと気づかせるように優しく包み込む1曲。"家族の明日"を守るために奮闘する映画のストーリーにも寄り添いつつ、作品にちなんだフレーズも盛り込まれている。そして、明るくポップに振り切った軽やかな表題曲に対し、カップリング「時のいたずら」は、鍵盤を押し出し、歌を聴かせるバンド・サウンドのミドル・チューンで、"歌うこと"をテーマに長屋晴子(Vo/Gt)が作詞作曲した1曲。大人になっていくことと物事には終わりがあることを描く、時間を強く意識した2曲で、かけがえのない"今"を輝かせる。(稲垣 遥)

-

-

緑黄色社会

Actor

陽性のエネルギーに溢れた賑やかな演奏に"産み出された、ただそれだけで意味があるから"と聴き手の命そのものを肯定するような歌詞を乗せた「キャラクター」が、今回のアルバム『Actor』のテーマをくっきりと描き出していた。緑黄色社会が、前作『SINGALONG』の配信から約1年9ヶ月ぶりにリリースする3枚目のフル・アルバムだ。収録曲は「結証」、「ずっとずっとずっと」、「これからのこと、それからのこと」、「LITMUS」など2021年を通じてドラマやCMソングに書き下された楽曲が、半分以上を占める今作。貪欲に様々なアプローチの楽曲にチャレンジした時期だったからこそ、その音楽性はこれまで以上に雑多でありながら、すべてをリョクシャカたらしめる長屋晴子の歌は圧巻だ。(秦 理絵)

-

-

緑黄色社会

LITMUS

表題曲「LITMUS」は、ドラマ"緊急取調室"に書き下ろされた。小林壱誓(Gt)が作詞、作曲は小林と穴見真吾(Ba)という組み合わせが新鮮な曲であり、誰しもが持つような"秘密"をテーマに書かれたバラード。相手を大事に思うからこそ、すべてを詳らかにすることが真なのか、あるいはそれは単なる自己満足に過ぎないのか。明確な答えのない感情の澱のようなものと、純度の高い"想い"を、繊細なpeppeのピアノや長屋晴子の表情豊かなヴォーカルがじっくりと描く。それがシリアスでヘヴィなベクトルだけにならないのは、それぞれが曲を書く4人だからこその、各自の視点が反映されるからか。その息づかいが、聴き手に委ねる余白となって曲のスケールを大きくする。c/w含め、バンドの豊かな時間を思わせるシングル。(吉羽 さおり)

-

-

緑黄色社会

結証

2021年、第1弾シングル。表題曲「結証」はアニメ"半妖の夜叉姫"のエンディング・テーマであり、強さの中に憂いや感情の機微を湛えている長屋晴子の歌と、ドラマチックに高揚していくサウンドに心掴まれる曲だ。全体に瀟洒なストリングス・アレンジが施されているが、ピアノ、ギター、ベースは、アクセントのあるフレーズや音作りを生かした構築的なバンド・サウンドとなっていて、曲をタフにしている。重厚なだけでなく、洗練されたアンサンブル感が気持ちいい。カップリング「LADYBUG」はエキゾチックな異国感のあるアレンジで、また「Copy」はメロディやサウンドは共に美しくクラシカルだが、そこに心を引く音色や音響が散りばめられ胸をざわつかせる。リョクシャカのさりげない音のマジックが効いている。(吉羽 さおり)

-

-

緑黄色社会

SINGALONG

映画やドラマ、アニメを彩った「想い人」、「sabotage」、「Shout Baby」収録のメジャー1stアルバム。ミドル・バラードや、ドラマチックにボリュームを上げていく極上のポップスの印象も強いが、アルバムではそれが彼らの一面にしか過ぎないことがわかる。ファンキーに身体を揺らして高鳴るホーンと共に歌う、幸福感溢れる曲から、低温の波にたゆたい、さまようエレクトロ・チューン、疾走感のあるギター・ロック、美しいアンビエント曲や、レコーディングの遊びが冴える曲など、溢れんばかりの音楽愛を炸裂させている。そして、すべてに共通するのは長屋晴子のエモーショナルな歌であり、それを最大限輝かせる3人のエネルギーだ。その激しくも楽しいぶつかり合いが"SINGALONG"を生む。(吉羽 さおり)

-

-

緑黄色社会

Shout Baby

大人気アニメ"僕のヒーローアカデミア"第4期第2クールのエンディング・テーマに抜擢されている、緑黄色社会のニュー・シングル。長屋晴子(Vo/Gt)がすうっと息を吸うところからはじまり、"変わりたい"という宣言でサッと終演――そんなオープニングとエンディングの印象深いアレンジに、まずは意志を感じずにはいられない。さらには全編にわたって、力強い歌声と確信的なポップスが響き渡っている。戸惑い願い問い掛ける想いを歌い上げているのに、そう聴こえるのは、彼らの漲る現状が演奏そのものに映し出されているからだろう。カップリングでは、amazarashiの名曲「空に歌えば」を、鋭利なヒリつきはリスペクトとして残すように、スケール感たっぷりにカバー。リョクシャカのコアが見える。(高橋 美穂)

-

-

緑黄色社会

sabotage

表題曲「sabotage」は、主演は波瑠、原作はいくえみ綾、しかもヴァイオリン教室が舞台という音楽が絡んだドラマ"G線上のあなたと私"の主題歌。どう考えてもプレッシャーになりそうな要素が満載だが......それを悠々と乗り越え、ドラマの立ち位置や物語も、自分たちの進化も、すべて詰め込んだ楽曲になっている。聴かれる機会が増えるというだけではなく、バンドの才能やキャラクターが色濃く見えるという意味でも、"緑黄色社会って何者!? すごいバンドなんじゃない!?"という声が、これから続々と聞こえてきそうだ。2曲目の「Alright!!」も、表題曲にしてもいいと思うくらい、オープンでブライトでパワフルな一撃を食らわせてくれる。なんとも贅沢な1枚。(高橋 美穂)

-

-

緑黄色社会

幸せ -EP-

3rdミニ・アルバム『溢れた水の行方』に続くEPは、共に同じ速度で人生を歩んでいく愛おしい時間を紡いだ温かなバラード曲「幸せ」に始まる。てらいなく王道を極めた「幸せ」に対して、長屋晴子(Vo/Gt)のパワフルでパーカッシヴな声をさらに盛り上げる、バンドの多彩なアレンジ力を聴かせる「逆転」や、穴見真吾(Ba/Cho)作詞曲による、心地いいスウィング感に身を任せて宙ぶらりな思いを嘆く「ひとりごと」、休日という刹那を存分に味わいたい(何もしたくない)という歌に共感度マックスの「にちようび」と、喜怒哀楽や日々の心の機微が軽やかな音楽となった曲たちを収録。共通するのは、気分を彩ってくれる華やかさがあることだろう。緑黄色社会が音楽に託す思いというのも伝わってくる1枚だ。(吉羽 さおり)

-

-

緑黄色社会

溢れた水の行方

今年3月にリリースした、初のフル・アルバムにしてセルフ・タイトル『緑黄色社会』で、結成からの集大成となる色鮮やかな1枚を作り上げた緑黄色社会が、バンドの現在地を更新するミニ・アルバム『溢れた水の行方』を完成させた。キラキラとした音色に乗せて、エモーショナルな感情を綴ったリード曲「あのころ見た光」に始まり、カオティックな音像がスリリングに躍動する「Never Come Back」、生々しい切なさを繊細なピアノに乗せた「視線」など、それぞれに違う景色を描く全6曲。ロック・バンドという枠にとらわれない彼女たちだからこそリーチできる、伸びやかで自由なポップ・ミュージックに限界などない。バンド初期から大切に歌い続けてきた「Bitter」を再収録した自信作。(秦 理絵)

-

-

緑黄色社会

緑黄色社会

2017年、そのインパクト抜群のバンド名をライヴハウス・シーンに広く知らしめた緑黄色社会が、満を持して初のフル・アルバム『緑黄色社会』をリリース。堂々とセルフ・タイトルを掲げた今作には「恋って」や「またね」など、過去のミニ・アルバム収録曲のほか、これまでの流通盤では未収録になっていたライヴの人気曲「Alice」も収録。リョクシャカの持ち味であるカラフルで切ない極上のポップ・ミュージックがギュッと凝縮された1枚になった。同時に、アルバムのオープニングを静謐なサウンド・アプローチで告げる「Re」をはじめ、これまでバンドが見せてこなかった、"キラキラだけじゃない"リョクシャカにも触れられる今作。彼女たちが隠し持つ計り知れない可能性に、胸が踊る快作だ。(秦 理絵)

-

-

緑黄色社会

Nice To Meet You??

愛知県在住、平均年齢20歳の男女混成4人組バンド、緑黄色社会が初めてリリースする全国流通盤。サウンド・プロデューサーに江口 亮を迎えた今作は、より幅広い世代に届けることを意識して完成させた。ソングライティングの中心を担う長屋晴子(Vo/Gt)がパーソナルな部分を大切にしながら綴る歌詞は、強い個性を感じさせる。恋人への想いを断ち切るように綴るリード曲「またね」は、多彩に変化する疾走感のあるサウンドに乗せて、心の中で下すひとつの決断を丁寧に描いたナンバー。幼少期からピアノを学んできたpeppe(Key/Cho)が弾くシンセサイザーの多彩なフレーズ、打ち込みのビートに乗せた「regret」や、軽快なダンス・ナンバー「Bitter」など、ジャンルの垣根を越えたチャレンジ精神が新世代らしい。(秦 理絵)

Related INTERVIEW

I Don't Like Mondays.

"自分のことを掘り下げて自分に向かって歌ったほうが、誰かの心に刺さる気がする" 歌詞の変化がもたらしたI Don't Like Mondays.の新機軸とは

I Don't Like Mondays.×Newspeak

新宿歌舞伎町が音楽に染まる1日。"CONNECT 歌舞伎町 MUSIC FESTIVAL"の魅力を、I Don't Like Mondays.とNewspeakが語る!

Related FEATURE

Related VIDEO MESSAGE

I Don't Like Mondays.

- 1:07

- 2020.09.27

I Don't Like Mondays.

- 1:13

- 2019.08.06

I Don't Like Mondays.

- 1:36

- 2019.04.17

I Don't Like Mondays.×Newspeak

- 1:05

- 2018.04.20

KANA-BOON

- 3:34

- 2020.03.02

KANA-BOON

- 4:33

- 2019.06.05

KANA-BOON

- 2:33

- 2018.12.12

KANA-BOON

- 3:32

- 2018.09.18

KANA-BOON

- 4:08

- 2017.09.26

KANA-BOON

- 1:59

- 2016.10.03

KANA-BOON

- 1:31

- 2016.02.12

KANA-BOON

- 2:53

- 2016.01.13

KANA-BOON

- 2:47

- 2015.11.09

KANA-BOON

- 1:46

- 2015.08.03

KANA-BOON

- 1:38

- 2015.05.12

KANA-BOON

- 3:16

- 2015.01.15

KANA-BOON

- 4:33

- 2014.11.26

KANA-BOON

- 2:52

- 2014.08.18

KANA-BOON

- 3:08

- 2014.05.13

KANA-BOON

- 3:04

- 2014.02.13

KANA-BOON

- 2:08

- 2013.10.29

KANA-BOON

- 2:09

- 2013.09.18

KANA-BOON

- 2:13

- 2013.06.04

Mrs. GREEN APPLE

- 5:48

- 2022.07.05

Mrs. GREEN APPLE

- 6:13

- 2019.10.01

Mrs. GREEN APPLE

- 7:15

- 2018.04.12

Mrs. GREEN APPLE

- 5:10

- 2017.08.23

Mrs. GREEN APPLE

- 6:04

- 2017.04.26

Mrs. GREEN APPLE

- 4:31

- 2017.01.11

Mrs. GREEN APPLE

- 4:26

- 2016.10.31

Mrs. GREEN APPLE

- 3:41

- 2016.06.10

Mrs. GREEN APPLE

- 3:50

- 2016.01.07

Mrs. GREEN APPLE

- 2:06

- 2015.07.07

THE BACK HORN

- 4:29

- 2022.04.06

THE BACK HORN

- 2:03

- 2022.03.16

THE BACK HORN

- 4:14

- 2021.12.05

THE BACK HORN

- 2:59

- 2020.10.19

THE BACK HORN

- 3:24

- 2019.10.22

THE BACK HORN

- 6:32

- 2018.09.26

THE BACK HORN

- 4:21

- 2018.03.05

THE BACK HORN

- 5:43

- 2017.10.12

THE BACK HORN

- 4:53

- 2017.06.28

THE BACK HORN

- 1:30

- 2017.02.20

THE BACK HORN

- 2:19

- 2016.10.28

THE BACK HORN

- 2:50

- 2016.10.17

THE BACK HORN

- 3:19

- 2015.11.19

THE BACK HORN

- 2:02

- 2015.09.01

THE BACK HORN

- 0:53

- 2013.01.16

indigo la End

- 2:13

- 2017.07.05

indigo la End

- 3:35

- 2016.06.02

indigo la End

- 2:10

- 2015.02.02

indigo la End

- 2:24

- 2014.04.04

ビッケブランカ

- 0:54

- 2023.10.23

ビッケブランカ

- 0:56

- 2022.08.22

ビッケブランカ

- 0:43

- 2022.03.22

ビッケブランカ

- 0:53

- 2021.08.31

ビッケブランカ

- 0:57

- 2021.03.12

ビッケブランカ

- 0:58

- 2020.08.11

ビッケブランカ

- 0:57

- 2020.03.02

ビッケブランカ

- 1:02

- 2019.06.06

ビッケブランカ

- 0:56

- 2018.11.20

ビッケブランカ

- 1:27

- 2018.08.03

ビッケブランカ

- 1:25

- 2017.07.08

ラックライフ

- 2:46

- 2023.01.24

ラックライフ

- 1:58

- 2019.12.19

ラックライフ

- 2:27

- 2017.04.01

ラックライフ

- 2017.03.14

ラックライフ

- 2:03

- 2016.10.31

ラックライフ

- 1:27

- 2016.07.27

ラックライフ

- 2:06

- 2016.05.06

ラックライフ

- 1:57

- 2016.02.26

ラックライフ

- 1:19

- 2015.08.03

ラックライフ

- 1:20

- 2015.04.17

ラックライフ

- 1:22

- 2014.10.06

ラックライフ

- 1:05

- 2014.05.21

緑黄色社会

- 2022.01.25

緑黄色社会

- 1:25

- 2020.04.21

緑黄色社会

- 2020.02.19

緑黄色社会

- 1:41

- 2019.05.23

緑黄色社会

- 2:14

- 2018.11.02

緑黄色社会

- 1:14

- 2018.03.08

緑黄色社会

- 1:44

- 2016.12.29

Related LIVE REPORT

I Don't Like Mondays.

2021.07.15 @下北沢シャングリラ

I Don't Like Mondays.

2020.02.08 @豊洲PIT

I Don't Like Mondays. / Tempalay

2017.06.19 @下北沢LIVEHOLIC

"オーキートーキーフェスティバル2025"

2025.11.16 @豊洲PIT

"RUSH BALL 2025" -DAY1-

2025.08.30 @泉大津フェニックス

KANA-BOON

2018.05.30 @Zepp Tokyo

KANA-BOON

2017.10.20 @Zepp Tokyo

KANA-BOON

2016.11.24 @Zepp Tokyo

KANA-BOON

2016.04.16 @幕張メッセ国際展示場9~11

シナリオアート

2016.03.10 @赤坂BLITZ

KANA-BOON

2015.03.31 @日本武道館

KANA-BOON

2014.05.17 @新木場STUDIO COAST

Mrs. GREEN APPLE

2023.07.08 @さいたまスーパーアリーナ

Mrs. GREEN APPLE

2022.12.27 @Zepp DiverCity(TOKYO)

Mrs. GREEN APPLE

2022.07.08 @ぴあアリーナMM

Mrs. GREEN APPLE

2020.02.16 @国立代々木競技場 第一体育館

Mrs. GREEN APPLE

2018.09.08 @幕張メッセ国際展示場

Mrs. GREEN APPLE

2017.05.19 @東京国際フォーラム ホールA

Mrs. GREEN APPLE

2016.04.10 @赤坂BLITZ

Mrs. GREEN APPLE

2015.12.24 @LIQUIDROOM ebisu

HAMMER EGG

2015.12.06 @代官山UNIT

Mrs. GREEN APPLE

2015.09.26 @渋谷WWW

Mrs. GREEN APPLE

2015.07.20 @Shibuya eggman

THE BACK HORN

2025.06.14 @日比谷公園大音楽堂

THE BACK HORN

2024.07.28 @日比谷公園大音楽堂

THE BACK HORN

2024.03.23 @パシフィコ横浜 国立大ホール

THE BACK HORN

2023.01.14 @中野サンプラザ

THE BACK HORN

2022.09.24 @日比谷公園大音楽堂

THE BACK HORN

2022.06.10 @Zepp DiverCity(TOKYO)

THE BACK HORN

2021.06.11 @Zepp Haneda(TOKYO)

THE BACK HORN

2021.03.04 @USEN STUDIO COAST

THE BACK HORN × 9mm Parabellum Bullet

2021.01.20 @昭和女子大学 人見記念講堂

THE BACK HORN

2019.08.12 @新木場STUDIO COAST

THE BACK HORN

2019.02.08 @日本武道館

THE BACK HORN

2018.10.01 @新宿LOFT

夏のSHIKABANE~日比谷場所~

2018.07.22 @日比谷野外大音楽堂

THE BACK HORN

2018.05.20 @Zepp DiverCity Tokyo

THE BACK HORN

2017.10.21 @日比谷野外大音楽堂

Pyramid ACT ~Hand In Hand~

2017.09.14 @Zepp Tokyo

八王子天狗祭2016

2016.11.05 @エスフォルタアリーナ八王子

THE BACK HORN

2016.06.12 @新木場STUDIO COAST

THE BACK HORN

2015.04.30 @渋谷公会堂

THE BACK HORN

2012.04.05 @SHIBUYA-AX

THE BACK HORN

2011.07.23 @日比谷野音

indigo la End

2022.11.01 @日本武道館

indigo la End

2020.01.31 @中野サンプラザ

indigo la End

2019.06.16 @昭和女子大学 人見記念講堂

ゲスの極み乙女。

2018.02.10 @新木場STUDIO COAST

indigo la End

2015.12.03 @東京国際フォーラム ホールA

indigo la End

2015.07.31 @渋谷公会堂

indigo la End

2014.10.24 @LIQUIDROOM ebisu

indigo la End

2014.05.14 @渋谷CLUB QUATTRO

ビッケブランカ

2023.12.28 @TOKYO DOME CITY HALL

ビッケブランカ

2023.07.31 @Zepp DiverCity(TOKYO)

ビッケブランカ

2022.10.30 @東京ガーデンシアター

ビッケブランカ

2021.11.06 @LINE CUBE SHIBUYA

ビッケブランカ

2019.06.14 @新木場STUDIO COAST

ビッケブランカ

2019.02.10 @Zepp Tokyo

ビッケブランカ

2017.10.14 @赤坂BLITZ

ラックライフ

2024.03.15 @豊洲PIT

ラックライフ

2023.03.15 @EX THEATER ROPPONGI

ircle presents「HUMANisM ~超★大乱闘編2020~」

2020.01.18 @TSUTAYA O-EAST

ラックライフ

2020.01.25 @LIQUIDROOM ebisu

ラックライフ

2017.04.29 @なんばHatch

ラックライフ

2017.02.05 @渋谷WWW

ラックライフ

2016.06.24 @渋谷eggman

ラックライフ

2016.03.26 @なんばHatch

ラックライフ

2015.04.26 @なんばHatch

ラックライフ

2014.11.22 @TSUTAYA O-Crest

共鳴レンサTOUR 2014秋 関東サーキットvol.2

2014.09.22 @新代田FEVER

ラックライフ

2014.07.11 @TSUTAYA O-Crest

緑黄色社会

2022.04.10 @昭和女子大学 人見記念講堂

緑黄色社会

2021.07.04 @東京ガーデンシアター

緑黄色社会

2019.06.14 @LIQUIDROOM ebisu

緑黄色社会

2018.12.21 @マイナビBLITZ赤坂

HAMMER EGG vol.8

2018.02.16 @渋谷eggman

ACCESS RANKING

- 1学園アイドルマスター 有村麻央役でデビューを果たした人気声優 七瀬つむぎ、ゲキクロとのコラボ・アイテム・デザイン&本人モデルカット公開。1/31(土)18時より予約受付開始

- 2大森元貴、書き下ろしソロ楽曲「0.2mm」が山時聡真×菅野美穂W主演"90メートル"主題歌に決定。ソロ名義初の映画主題歌に。主題歌入り本予告も公開

- 3Suchmos、対バン・ツアー"The Blow Your Mind TOUR 2026"開催。ゲストにFujii Kaze、The Birthday、くるり、GLIM SPANKY、ハナレグミ、長岡亮介、GRAPEVINE、cero、IO決定

- 4大森元貴、ソロ活動5周年を記念し1stミニ・アルバム『OITOMA』2/24リリース決定

- 5学園アイドルマスター 有村麻央役でデビューを果たした人気声優 七瀬つむぎ、ゲキクロ・コラボ・アイテム 只今より予約受付開始。4/29(水・祝)購入者限定特典会開催

- 1"JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026"、4/18-19開催決定。第1弾出演者でUVER、Novelbright、げんじぶ、Kep1er、OAにアイドラ、ブッタ、メリクレット等発表

- 2BLACK COUNTRY, NEW ROAD、最新アルバム『Forever Howlong』より「Salem Sisters」リリック・ビデオ公開

- 3カナダのインディー・バンド MEN I TRUST、最新アルバム『Equus Caballus』引っ提げた来日ツアー来年1月に東名阪で開催決定。サポートにMei Semones出演

- 4RED HOT CHILI PEPPERSのベーシスト Flea緊急来日。初のソロ・アルバム『Honora』発売記念しタワレコ渋谷店にて2/7サイン会開催。国内盤CDにはボーナス・トラック収録

- 5"GREENROOM FESTIVAL 20th Anniversary"、第5弾出演アーティストでTUXEDO、SKY-HI、.ENDRECHERI.発表

RELEASE INFO

- 2026.02.17

- 2026.02.18

- 2026.02.20

- 2026.02.22

- 2026.02.24

- 2026.02.25

- 2026.02.26

- 2026.02.27

- 2026.02.28

- 2026.03.01

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

FREE MAGAZINE

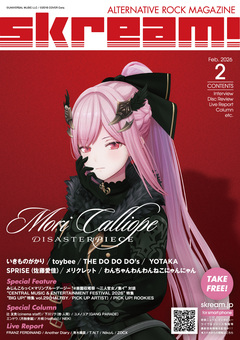

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope