Japanese

indigo la End

Skream! マガジン 2022年12月号掲載

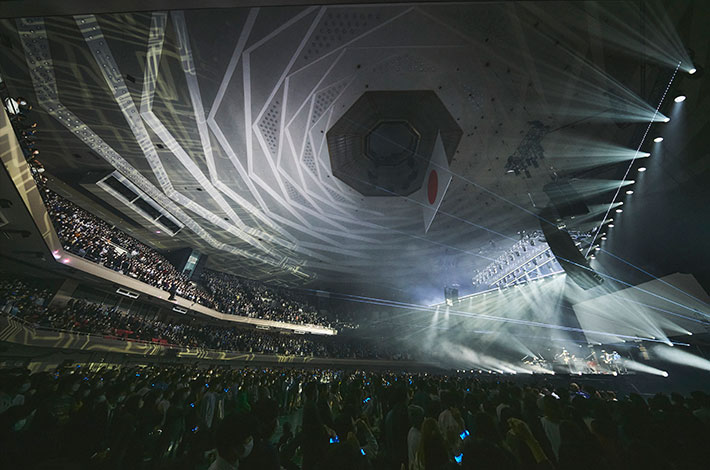

2022.11.01 @日本武道館

Writer 石角 友香 Photo by 鳥居洋介、横山マサト

人や自分を愛することに端を発する、失恋や死生観を軸に持ったindigo la Endの音楽世界は、初の日本武道館という晴れがましいトピックの中にあっても、オーディエンスひとりひとりを自分の内的世界に誘う、無二の音楽として鳴っていた。

場内に入ると照明がアリーナも含む全体を淡く彩っていて、ステージ上には街灯を思わせるセットがある程度でごくシンプルだ。暗転すると背景のスクリーンに今から10年前後以前という設定なのか、とあるカップルの他愛のない会話の映像が投影される。彼らの作品性とキャリアがリスナーの人生と交差するような演出から、1曲目は初期楽曲「sweet spider」。その反応は静かなどよめきで、静かな熱を持ってステージに集中する。彼らがマインドの部分でずっとオルタナティヴなギター・バンドであることを明快にするスターターだと思った。エンディングと共に川谷絵音(Vo/Gt)が軽く挨拶をして、アルバム『藍色ミュージック』から「悲しくなる前に」へ。スクリーンにはリアルタイムのバンドが映され、グッと今ここを意識させられる。いや、ライヴなのだから当然なのだが、そのことで目と耳に入ってくるバンドの演奏の緻密な組み立てにグッと引き込まれる。アルバム『幸せが溢れたら』から「瞳に映らない」、そして川谷が"このあと、ベースの後鳥亮介が10秒ごとにカッコいいソロを弾きます"と言い、まさに後鳥の空間を支配する蠢くスラップで始まる「花をひとつかみ」までで、ひと塊の男女双方の物語をオーディエンスの心に鮮やかに投影してみせた。すれ違う気持ちの苦しさと、曲そのものの良さが相まって、ストイックな演奏を聴かせるライヴにもかかわらず、感情があらゆる要素に支配される。

場内に入ると照明がアリーナも含む全体を淡く彩っていて、ステージ上には街灯を思わせるセットがある程度でごくシンプルだ。暗転すると背景のスクリーンに今から10年前後以前という設定なのか、とあるカップルの他愛のない会話の映像が投影される。彼らの作品性とキャリアがリスナーの人生と交差するような演出から、1曲目は初期楽曲「sweet spider」。その反応は静かなどよめきで、静かな熱を持ってステージに集中する。彼らがマインドの部分でずっとオルタナティヴなギター・バンドであることを明快にするスターターだと思った。エンディングと共に川谷絵音(Vo/Gt)が軽く挨拶をして、アルバム『藍色ミュージック』から「悲しくなる前に」へ。スクリーンにはリアルタイムのバンドが映され、グッと今ここを意識させられる。いや、ライヴなのだから当然なのだが、そのことで目と耳に入ってくるバンドの演奏の緻密な組み立てにグッと引き込まれる。アルバム『幸せが溢れたら』から「瞳に映らない」、そして川谷が"このあと、ベースの後鳥亮介が10秒ごとにカッコいいソロを弾きます"と言い、まさに後鳥の空間を支配する蠢くスラップで始まる「花をひとつかみ」までで、ひと塊の男女双方の物語をオーディエンスの心に鮮やかに投影してみせた。すれ違う気持ちの苦しさと、曲そのものの良さが相まって、ストイックな演奏を聴かせるライヴにもかかわらず、感情があらゆる要素に支配される。

再びスクリーンに映像が投影され、先ほどの女性は歳月を経て大人になっているのだが、過去の記憶では恋人と"このバンド売れると思う?"、"武道館ってタイプじゃないと思う"などと会話している。まさに今日この日に至るどこかで交わされた内容のようだ。選曲から逆に構築した物語なのだろうが、これが効果を生んでいて、「想いきり」のコーラスのイントロがファンの心情を読むように流れ出す。次に「雫に恋して」を配したのももう泣ける要素しかない。サポート・メンバーを含めて、ステージに立つバンドが曲の持つストーリー・ラインを深く共有して鳴らし、オーディエンスもその意図を汲み取る。どこまでも曲で繋がり合った空間。武道館というキャパシティをずっと忘れたまま、その親密さは続いていく。

川谷がハンド・マイクでステージ前方に出てきた「夜行」で、インディゴ(indigo la End)流のAOR/シティ・ポップを昇華した最近作のモードに入り、"楽しんでますか? 一緒に踊りましょう、武道館"と小気味いい長田カーティスのカッティングと後鳥のツボに入るフレージングで、格別なグルーヴが生まれるのだが、何しろ軽妙な言葉遊びをしつつも切ない歌詞に引っ張られる。抜群の緩急で、移動する電車の中で終わった恋の跡を辿るように綴られる「蒼糸」、そしてインディゴの世界観を象徴する雨が効果的に登場する「花傘」、そして「チューリップ」。曲の流れのせいか、痛みよりもふたりのロード・ムービーのように感じられたのは発見だった。恋愛渦中のリアルが伝わる「邦画」まで、MCらしいMCもなく、ひたすら曲の世界に浸ることでインディゴ初の武道館を楽しめていることに気づく。不思議なことにキャパシティが大きいほど、ひとりで彼らの世界観に浸れるようだ。

川谷がハンド・マイクでステージ前方に出てきた「夜行」で、インディゴ(indigo la End)流のAOR/シティ・ポップを昇華した最近作のモードに入り、"楽しんでますか? 一緒に踊りましょう、武道館"と小気味いい長田カーティスのカッティングと後鳥のツボに入るフレージングで、格別なグルーヴが生まれるのだが、何しろ軽妙な言葉遊びをしつつも切ない歌詞に引っ張られる。抜群の緩急で、移動する電車の中で終わった恋の跡を辿るように綴られる「蒼糸」、そしてインディゴの世界観を象徴する雨が効果的に登場する「花傘」、そして「チューリップ」。曲の流れのせいか、痛みよりもふたりのロード・ムービーのように感じられたのは発見だった。恋愛渦中のリアルが伝わる「邦画」まで、MCらしいMCもなく、ひたすら曲の世界に浸ることでインディゴ初の武道館を楽しめていることに気づく。不思議なことにキャパシティが大きいほど、ひとりで彼らの世界観に浸れるようだ。

奇しくもというか、まさにそんなタイミングだったからか、川谷は次の曲について、最も個人的な曲であり、さらに言えば作家でもある彼にとって、音楽を聴くことが苦痛な時期もあると話し、セットリストに入れるつもりはなかったという「夜の恋は」を披露。人間の感情の度し難い部分も川谷の透明な声だからこそ受け取れるという現実もある。これはもう圧倒的な強みだ。続く新曲「そのままの冷たさで」のエンディング後の武道館の熱を秘めた静けさは、indigo la Endというバンドの写し鏡だったんじゃないだろうか。

後半は切なさとメロディや言葉、音色がスッと一線に並ぶ王道の「夜汽車は走る」をトリガーにするように、彼らが時を超えてオルタナティヴなバンドであることを示す「ハートの大きさ」、初期の「秘密の金魚」の青々として鬱屈したマインドを今も解像度高く表現する。"奪ってよ"のシャウトは、バンドがどんなに進化し洗練されても根っこにあるものなんじゃないだろうか。

後半は切なさとメロディや言葉、音色がスッと一線に並ぶ王道の「夜汽車は走る」をトリガーにするように、彼らが時を超えてオルタナティヴなバンドであることを示す「ハートの大きさ」、初期の「秘密の金魚」の青々として鬱屈したマインドを今も解像度高く表現する。"奪ってよ"のシャウトは、バンドがどんなに進化し洗練されても根っこにあるものなんじゃないだろうか。

今ここの物語と並行世界が存在するような映像の物語の中で、女性は今も恋人と共有していた好きなバンドのキーホルダーを新しいバッグにつけている。メンバーが語ることなく、あくまでも架空のファンの物語を挿入する潔さ。実はMCをするより1曲でも多く演奏したかったためだとあとでわかったのだが、どんな演出を用いるにしても冗長に初の武道館について彼らは話さなかっただろう。

四つ打ちのギター・ロックという初々しさを想起させる初期の「夜明けの街でサヨナラを」を披露し、エンディングで佐藤栄太郎のドラム・ソロを挟んで、歯切れのいいギター・カッティングから「名もなきハッピーエンド」と初々しいナンバーが続く。このタイミングで初めて長田と後鳥がステージ前方に歩み出るという、それまでのストイックに演奏に徹してきた時間が外向きに解放された瞬間だった。ピアノのインストが流れ出したイントロから、この日の選曲の中で最も恋する気持ちを肯定する「藍色好きさ」が、会場の隅々まで広がっていく。シンプルな構成でありつつ、選ばれたこの音像の中にいることの至福に包まれる。

繰り返しもうひとつの世界線を表現してきた映像の中の女性は、ついにリアルタイムにシンクロして、武道館に辿り着く。客席からステージを見ている彼女はここにいるすべての人を表現してもいたのだ。映像の中でフックになっていたシャボン玉が噴き出すなか、演奏されたのは「夏夜のマジック」。ヒット曲もないのに長く続けていたら武道館に立てる日も来るのだなと川谷はツイートしていたが、この曲がリリース時から時間を経てバイラル・ヒットとなったことは、インディゴの曲の強さを証明している。前向きな後悔が彼らの音楽に乗るとなんてビター・スイートで、しかも澄み切った響きになるのだろう。改めてその想いを深くした。

繰り返しもうひとつの世界線を表現してきた映像の中の女性は、ついにリアルタイムにシンクロして、武道館に辿り着く。客席からステージを見ている彼女はここにいるすべての人を表現してもいたのだ。映像の中でフックになっていたシャボン玉が噴き出すなか、演奏されたのは「夏夜のマジック」。ヒット曲もないのに長く続けていたら武道館に立てる日も来るのだなと川谷はツイートしていたが、この曲がリリース時から時間を経てバイラル・ヒットとなったことは、インディゴの曲の強さを証明している。前向きな後悔が彼らの音楽に乗るとなんてビター・スイートで、しかも澄み切った響きになるのだろう。改めてその想いを深くした。

川谷はライヴハウスやホールよりむしろ観客の表情が見えたと話し、自分たちのような陰湿な音楽を聴く人がどんな人たちなのか確認できたと語った。それが楽しそうな表情だったことに自分たちの音楽への確信を深めていたようだ。いや、当然のことながら、indigo la Endでしか満たされない気持ちがあるし、肯定してくれる空気がここにはある。本編ラストはスクリーンにスタッフ・クレジットを流しながらの「Play Back End Roll」だ。生き方であり、このバンドの姿勢をあくまでも楽曲で提示するように、徐々に熱を帯びてインストのアウトロをずっとずっと鳴らし続けるメンバー。すぐに色褪せてしまうようなテーマもギミックもない音楽の愛しさだけが残った。

最後を新曲で閉じた彼ら。次をイメージさせて記念すべき日に句読点を打つ。なんともindigo la Endらしい。外に出たタイミングで我慢していた曇り空が小雨を降らせた。少しだけ湿った空気をおそらく忘れないだろう。

- 1

RELEASE INFO

- 2026.03.14

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.23

- 2026.03.24

- 2026.03.25

- 2026.03.27

- 2026.04.01

- 2026.04.02

- 2026.04.03

- 2026.04.06

- 2026.04.08

- 2026.04.10

- 2026.04.15

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年03月号

Cover Artists

T.N.T