Japanese

2015年04月号掲載

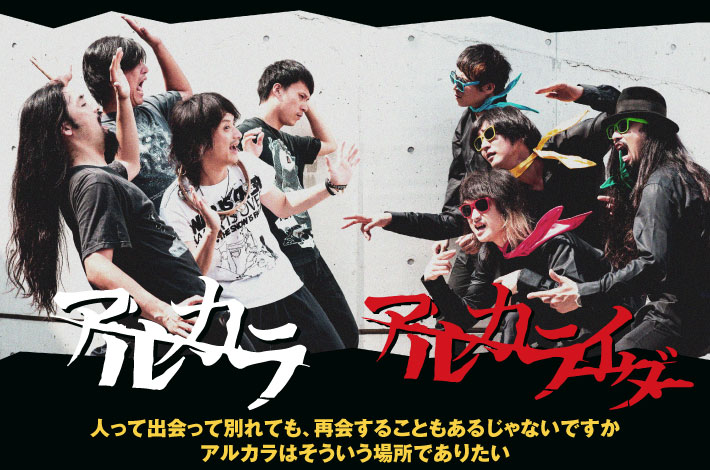

アルカラ

Member:稲村 太佑 (Vo/Gt) 田原 和憲 (Gt) 下上 貴弘 (Ba) 疋田 武史 (Dr)

Interviewer:天野 史彬

去年、結成12年目に突入したアルカラ。変化球ではなく直球のロックをテーマにした傑作アルバム『CAO』のリリース、大規模な全国ツアー、そしてアルカライダーとしてのアニメ主題歌担当と、その持ち前の振り幅とバイタリティで2014年を駆け抜けた彼らにとって、今はまさに、そのキャリアにおける大きな変化の季節と言えるだろう。去年のツアー・ファイナルとなったZepp Tokyoワンマンの模様を収めたDVD『20141207 -ガイコツアー2014-』、そしてアルカライダー名義でリリースされるボーナス・トラック集『アルカライダー監修「アルカラボーナストラック大全集」』を肴に、次なるタームへと足を踏み入れた彼らの現在地を訊いた。

-今日はDVDとボートラ集についての取材なんですが、まず、去年12月のZepp Tokyoワンマンの模様を収めたDVDの話からいこうと思います。僕もこの日のライヴは実際に観せてもらっているんですけど、本当に素晴らしいライヴでしたよね。ご自分たちで振り返ってみて、あの日のライヴはどんなものでしたか?

稲村:そうですね......去年出した『CAO』っていう作品は、結成から12年目を迎えて、ひと回りして原点に返ってきたっていう気持ちで作ったアルバムで。あれは、フック的な曲だったり、賑やかし的なことを多くやってきたバンドが、"まっすぐ"を自信もって投げられるようになった、そのきっかけの作品だったんですね。それを持ってのツアーだったので、アルカラが熟成されたバンドになっていく中で、バンドの"幅"の部分をいかに見せられるのか? とか、まっすぐな部分を堂々と物怖じなくどう見せるのか?っていうことを悩みながら、紆余曲折しながら回ってきたツアーだったんです。Zepp(Tokyo)はそのファイナルだったんですけど、両面性をしっかり意識したうえで、ストライクの部分もしっかり突き刺せるような演奏を見せることができた......はずです(笑)。というよりもむしろ、その準備段階ではあったかもしれないですね。今までやってきたことの延長にあるうえで、"この先に向かう自分たちのスタートを見せられるライヴだった"っていう感覚はありましたね。

-Zepp Tokyoという大舞台でワンマンを成し遂げた達成感よりも、何かの始まりという感覚のほうが強かったですか?

稲村:そうですね。"今後、自分たちがバンドとしてどういう見せ方をしていくのか?"っていうことをようやく考えられるようになった、そんな日だったと思います。楽曲をしっかり見せていくっていう部分を意識できるツアーになったし、そういうファイナルになったと思うし、そのうえで、アルカラの変化球や遊び心の部分もしっかり見せられたのかなっていう。ライヴって、いかに上手くやったかが大事なわけじゃないし、いかに面白かったが大事なわけでもないし。それ以上に、唯一無二なものがあったかどうかが大事な部分で。そこがアルカラの4人、あるいはスタッフ含めたアルカラのチームが知恵を出し合ってできたライヴだったのかな、と。それをこの先、濃くしていきたいと思いましたし、Zepp(Tokyo)は過去のアルカラのワンマンの中では最高のキャパで最高の動員数だっただろうし。まぁ、いいマイルストーンになったんじゃないですかね。......ん? "マイルストーン"って意味合ってんのか?

下上:知らん。マイルストーンって、よく言われるけど、意味はよくわかってない。

-(笑)"節目"的な意味なら、マイルストーンで大丈夫だと思いますよ。下上さんは、この日はどうでした?

下上:僕は、とにかく必死でした。『CAO』は技術的に難しいアルバムだったので、マイルストーンまでは考えられず、必死にこの日を迎えたっていう感じでしたね。ただ、今までやってきたこともありながら、これから先、もっと頑張っていこうと思えるような、ひとつ越えられた日だったかもしれないですね。

-疋田さんと田原さんはどうでしたか?

疋田:さっき太佑が言っていたみたいに、今回のアルバムはアルカラなりの直球な曲が多かったので、それをツアーの中でどう表現していくかっていう、その集大成みたいな日でした。なんとか自分なりには見せられたかなぁ、と。やっぱり、新しいアルバムを作れば作るほど過去の曲も増えていくわけで、それをどう新曲と融合させていくかっていう、そのひとつの形が見せられたんじゃないかと思うし。そういう意味でこのDVDは、これからアルカラをどう見せていくか、自分をどう見せていくかっていうことの指標になっているんじゃないかな、とは思っています。

田原:僕にとってこのツアーは去年より手応えのあるツアーだったんですよね。去年より楽しめたというか、はっちゃけることができたツアーで。ステージングも、自分がギタリストだっていうことを意識して臨めました。だから、このツアー・ファイナルはそれなりの自信をもって臨んだツアー・ファイナルで。まぁ、蓋を開けてみると"なんでそこ間違えんねん!"っていうミスがあったりもしたんですけど(笑)。ただこれを踏まえてこれからの生まれるであろう曲たちのきっかけになったかな、とは思いますね。通過点のひとつというか。

-なるほど。やっぱりみなさんの中でも到達点というよりは通過点という意識のほうが強いんですね。さっき稲村さんは"唯一無二"っておっしゃいましたけど、このツアーを回って、ファイナルを迎えて、そこから見えてきたアルカラの唯一無二さって、具体的にどんなところにあると思いますか?

稲村:唐突なんですけど、僕ら、この間、ギターウルフと対バンしたんですよ。メンバーのみなさんはもう50歳くらいで、キャリアも僕らの倍以上なんですけど、とにかく気持ちが先に行きすぎてはって。でも、それがすごくカッコよかったんですよね。終始、ショーなんですよ。ある意味セルフィッシュで、バンドやのにみんなが無我夢中になっていて、でもそれが個性というか......それって、ある意味芸術やし、もう"演奏"ではなく"現象"やなって思ったんですよね。"そこに立っていればギターウルフだ!"っていう、あの存在感とかエネルギーって、すごいと思うんですよ。

-うん、ほんとそうですよね。

稲村:僕らもギターウルフの持つすごいエネルギーのように、"アルカラはこういう音を出すし、こういうライヴをするし、でも常に新しいもんを見せていくよ"っていう、笑いあり感動ありのアルカラらしさみたいなものがあればいいなと思うんですよね。昔、なんかで"アルカラは様々なアトラクションを持つアミューズメント・パーク"みたいな例え方をされたことがあったんですけど、そういう、"もう1回あそこ行きたいよね"って思ってもらえる、アルカラにしかない空気感をライヴで出せればいいかなって思いますね。長くやってはるバンドさん――例えば怒髪天とか、10-FEETとかもそうですけど、演奏云々という前に人間味があるじゃないですか。そういうところが伝わっていって、"アルカラはアルカラなんで"って言えるようになれば、それが唯一無二ってことなのかなって思います。

RELEASE INFO

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.23

- 2026.03.24

- 2026.03.25

- 2026.03.27

- 2026.04.01

- 2026.04.03

- 2026.04.08

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope