Japanese

2018年12月号掲載

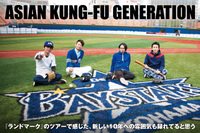

ASIAN KUNG-FU GENERATION

Member:後藤 正文(Vo/Gt) 喜多 建介(Gt/Vo) 山田 貴洋(Ba/Vo) 伊地知 潔(Dr)

Interviewer:石角 友香

-このアルバムを作るにあたって、コラボレーターの曲から影響された部分はあるんですか?

後藤:特に一番影響を受けたのは、やっぱりRivers Cuomoですね。Riversの曲と並んで、他の曲が良くないって言われたら、バンド終わりだなっていうのは一瞬思いました。

-頼んでる時点で覚悟は?

後藤:(コラボの曲は)いっぱいあったらいいかなと思ったんですよ。僕の曲はほとんど入ってないみたいな。僕の曲より山ちゃんの曲の方が多いようなアルバムになるはずだったから。それだったらなんとも思わないけど、こうやって2曲だけRiversの曲を普通のアルバムの、それも1曲(「クロックワーク」)は一番初めに入れて、この曲と並んだときに"ゴッチ(後藤)のソングライティングの方が落ちるよね"みたいな感じになったらしんどいなと思ったから、そのへんだけは気合入れよう、(Riversと)張り合おうと思って(笑)。勝とうとかじゃなくて、横に並んでも恥ずかしくないものをちゃんと作ろうと思って取り組みましたね。自分の中では、気合っていうか、ハードル上がったなと思いましたよ。

-じゃあコラボもしつつ、パワー・ポップ・アルバムを作る方向にシフトしていったと。

後藤:そうそう、もう火がついちゃった。「クロックワーク」みたいな曲を聴いたら、"もうこれできる!"と思っちゃうじゃないですか。

-それをアジカンとして中心に据えるかどうかってことですよね。

後藤:うん。でもやっぱ(WEEZERの)『Pinkerton』とか『The Blue Album』(=WEEZERのデビュー・アルバム『Weezer』)が頭をよぎっちゃうよね。

-だから素直ですよね。焚きつけられてアジカンのオリジナル・アルバムとして他の曲が作れる気持ちになれるっていうのは。

後藤:他力本願ですからね、僕たちは。

-いつからですか?

後藤:いつからかはわかんないです。他力本願って人任せって意味じゃなくて、なんでも自力でやってるわけじゃないっていうかね。

-でも逆に中途半端な影響とか、そういうところでは作れないですよね。"Rivers Cuomo"ってクレジット見たら何も言えないところはあります。

後藤:神とまで崇めてるわけじゃないですけど、普通にすごいと思いますよね。そう言わざるを得ないというか。音楽性に影響受けてるとかそれだけに限らないところはあるけど。でもギター、ベース、ドラムのロックって言われると、やれることが限られてくるところもあって。無理なく素直にパワーを発揮すると、こういうパワー・ポップの方が自分たちにとってはシンプルにのびのび演奏しやすいっていうのはあるかもしれないですね。ちゃんと歌モノで、コード進行もシンプルで。

-でも、それだけじゃないというか。Riversの曲ですけど、頭からこの曲はビート感もどっしりしてるし、アルバムのイメージを決定づけるところもあって。今回のアルバムはわりとギター・ポップでもあるけど、アジカンの"ザ・オルタナティヴ"って感じがしたんですよ。

後藤:そうですか? オルタナっていうのは楽曲の構造自体は別にそうでもないと思うけど、録り音とかミックスに関してはたぶん、今まで日本のバンドがやってないことを絶対やってるから、ユニークな音のはずです。もう、これユニークって言ってもらえないんだったらわからんっていうか、通じてないなとしか思えないっていうか(笑)。バンドやってる奴が聴くんだったら、"これおかしいでしょ"、"こんな音どうやって出すんだよ?"って思ってほしいし(笑)。

-この音は1997年とかの音じゃないですから。

後藤:そうですね。完全に最近のヒップホップとかを経ての低音なんで。そのへんをどうやって出すか? はずっと悩みだったから。若いバンドとかが来て"教えて"って言ってくれたら教えるけど、みたいな感じですかね。

-"アジカンで面白いことをやらないと意味がない"ってことはメンバーに言葉として伝えてはなかったかもしれないけど、そういうムードはあったんですか?

喜多:そもそも最初のコラボ曲を集めてみようっていう始まりもそうですし、だんだんと(コラボ曲が)出揃うにつれて、ゴッチのやる気が出てきてるなっていうのが目に見えてわかってくる過程だった感じもあったんで。ちょっと今回は最終的な着地点が、僕には最初から見えてないとこがあって。だけど"ついていこう"というか。ゴッチ待ちじゃないけど、だんだんまとまってきて――(後藤は)最後はまとめる男なんで(笑)。

後藤:よく言われてるよね、"まとめる男"ってね(笑)。

喜多:山ちゃんと潔とスタジオ入ってアレンジしながら、"どうなっていくかね"みたいな話はしたことはありましたけど。結果、期日に間に合わなくてベストが出たこともそうだし――言い方は悪いけど、全部結果オーライになったなって感じはありますが(笑)。でも、『ボーイズ&ガールズ』(2018年9月リリースの25thシングル)にも言えることですけど、正直最初にデモを聴かせてもらったときはソロ(Gotch)っぽい曲だなと思って、"ソロでやったら?"みたいなことも言ったりしたんですよ。でも、ああいうメッセージの曲をアジカンでやれて良かったなっていうのは、今できあがってみてすごく思ってます。

後藤:潔とかは思ってるかもですね。アジカンで面白いことやんなきゃ意味ないって言うのは。PHONO TONES(※伊地知がドラムを務めるインスト・バンド)でやったって知れてますもん。って言い方悪いけど、僕のソロ含めね。"こんな客集まんないの?"って潔と話しますからね(笑)。アジカンのツアーならめちゃくちゃお客さん入るのに、なんで俺たちのバンドはこんなに頑張らなきゃいけないんだ? みたいな(笑)、その差はすごいなと思いますけどね。アジカンの愛され方はほんと半端ないですよ。

-今、後藤さんは客数のことを言いましたけど、伊地知さんはいかがですか?

伊地知:PHONO TONESでは何も考えずに自分のやりたいことをできる。でもアジカンになってくるとプレッシャーというか、気を抜けない。だから責任重大だなと思って、ひとつのフレーズに対してもちゃんと考えたものを作りたいと思うんですよね。毎回ゴッチからは何かリクエストがあるんです。『ファンクラブ』(2006年リリースの3rdアルバム)のときは普通の8ビートを叩くことが許されなくて。だから持っていったフレーズを"ゴッチ、これどう?"って聞いたら"いや、まだあるでしょ"って何回も言われる。それでいろんな音楽を聴いて、また新しいフレーズを持っていって、そんなのを繰り返してました。だけど今回は真逆で、どうやったら音数を減らせるか、どうやったらシンプルに単音をきれいに鳴らせるか? っていう感じだったんで、"ほう、そっちか"と思って。制作期間2年ぐらいあったので、途中ぐらいからシンプルにしようってモードになってきたんですけどね。で、そっちの研究をしないといけないなと思って。いろいろ取り組んでいったんですけど......。

-ドラムは顕著ですよね、今回の変化において。

伊地知:はい。なるべくいろんなことができた方がいいなと普段から思ってるんです。もちろん、PHONO TONESでやったことも今回いろいろ取り入れたというか、PHONO TONESのおかげでできたこともいっぱいあるんですけど。

後藤:"PHONO TONES"のところ伏字にしといてください。今、バンド名連呼して自分のアルバムを売ろうとしてるから(笑)。RELEASE INFO

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.14

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.23

- 2026.03.24

- 2026.03.25

- 2026.03.27

- 2026.04.01

- 2026.04.03

- 2026.04.06

- 2026.04.08

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope