Japanese

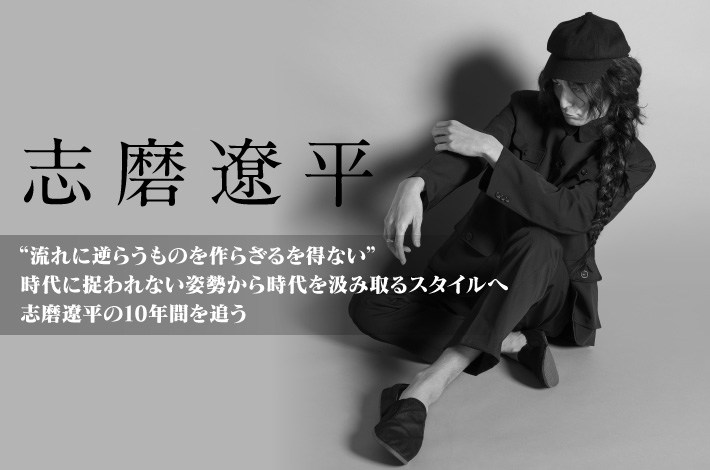

志磨遼平

-そんな2010年代の半ばはR&B、ヒップホップやポップスといったジャンルに分類されていた音楽が、その魅力を拡張しながら混ざり合い、もはやクロスオーバーやジャンルレスといった前置きもいらないほどに、新たな地を開拓していきました。しかし、毛皮のマリーズやドレスコーズがカテゴライズされるロックは、大きな流れや数字的なことで言えば、そこから孤立し停滞した。そのことと志磨さんがひとりになったこととの関連性はいかがでしょう。

2010年代の半ばあたりからは、立派なスタジオではなくベッドルームから音楽が生まれるような、いわゆる個の時代になっていきましたよね。例えば2000年代まではTHE LIBERTINESのように、一蓮托生のメンバーと伝説を作っていく、というロマン溢れるロックンロール・バンドに憧れることができましたが、それ以降に現れたスターは、シンガー・ソングライターやラッパーばかりでした。僕は作曲家であると同時にリスナーでもあるので、そういった時代の流れと無関係ではいられないと思っています。

-今おっしゃったことは、少し時を遡って、2011年にリリースしたアルバム『THE END』を最後に、毛皮のマリーズを解散したときにも感じました。というのも、同年にリリースしたアルバム『ティン・パン・アレイ』は、1900年代前半のニューヨークの一角のことで、その場所で生まれた音楽のことを指し、作曲家と歌手の分業制ポップスの象徴で、志磨さん自身の作曲家への憧れの表れでもある。続く『THE END』もその流れを汲む作品でありながら、ラスト・ソングの「ジ・エンド」だけは、SEX PISTOLSのSid Vicious(Ba)「My Way」をオマージュした。それは、ロックンロールに対する幻想に別れを告げる意があったように思うんです。

『ティン・パン・アレイ』はまさに今おっしゃっていただいたような色が濃く出た作品です。そして、続く『THE END』もたしかにそうで、メロウで叙情的な曲ばかりが並んで、最後の「ジ・エンド」だけがやかましいロックンロールなので、そういう見解になることはわかるのですが、そこは意図したものではありませんでした。むしろ意図とはまったく逆行してしまったというか、本当なら『THE END』は"ロックンロール・バンドとしての毛皮のマリーズ"を全うして終わるような作品にしてみせたかったんです。「ジ・エンド」のようなパンク・ロック、シンプルでノイジーでラウドなアルバムにしたかったんですけど、できなかったんですよね。なんとか捻り出したのが「ジ・エンド」1曲だった記憶があります。

-なぜできなかったのですか?

今思うと、ですが、やっぱり東日本大震災があったことは、自分たちが思っているよりも大きく関係していたような気がして。どうしたって地震以前の世界には戻れない、無邪気だった"バンドとしての毛皮のマリーズ"には戻れない、という無意識下の断層みたいなものが生まれたような気がします。『ティン・パン・アレイ』で描いた、僕が憧れた眩しい東京の街が、一夜にして真っ暗でシリアスなムードに包まれた。自粛とか節電とか、それもまた今のコロナウイルスによる状況と重なりますけど、さすがにあの毛皮のマリーズでさえ、ふざけることができなかったんだと思います。

-ということは、『THE END』で毛皮のマリーズを終わらせることが決まっていたのは、震災前ということになります。

そうですね。レコーディングは2011年の6月頃から始めてリリースしたのは9月。毛皮のマリーズをハッピーエンドで終わらせるっていうのは初めから決めていたようなものですし、具体的な時期やそれに伴うアルバムの構想は、震災以前からありました。当時インタビューなんかでよく話していたのは、僕が電車の運転席に座っていて、メンバーも含めたみなさんはその後ろの車両に乗ってると思ってください、そして一番前にいる僕だけに、この先は断崖絶壁でこのまま進めば落ちてしまうことが見えている。落ちる前に僕はみんなと下車したい、っていう。

-その落ちるとは、人気のことなのか、制作上のアイディアのことなのか。

もしかして時代の空気......だったら嫌ですね。00年代ってまだ未来に希望があって、余裕もあったし贅沢もできて、自分の国のことなんてどうでもよかったんです。将来の夢は"イギリス人になること"でしたから(笑)。

-私も10代や20代前半の頃は、ただOASISやTHE LIBERTINESが好きで、イギリスがなんたるかなんて考えたこともなく、漠然と憧れていました。それが本当なのかどうかもわからないまま"俺はイギリス人だから、雨降っても傘ささない"とか言って実行してましたね(笑)。

雨だしトレンチの襟立てとくか、みたいなね。ただただ憧れたものになりたいっていうかわいらしい夢ですよ。でも、もうそんなふうに無邪気にはなれない。今の僕らには"この時代の、この国の生活者としての記録"を残しておく使命があるように思います。と、まぁこうやって解散の責任を時代に転嫁してるわけですね(笑)。

-そして、なんだかんだで「ジ・エンド」1曲ではありますが、往年のロックンロールへの憧れを毛皮のマリーズで全うしてドレスコーズを結成。しかし、ドレスコーズが最初に出したアルバム『the dresscodes』(2012年リリース)と2枚目の『バンド・デシネ』(2013年リリース)は、スタイルもサウンドの質感も毛皮のマリーズとは異なるものでありながら、ある意味毛皮のマリーズ以上に"THEロックンロール"でした。それはすごく不思議なことで。

初期のドレスコーズはメンバー4人の複合体で、僕がコントロールしているわけではなかったんですけど、まさかこんなにもトラディショナルなロック・バンドになるなんて、思ってもいませんでした。僕自身は、WIREじゃないですけど、毛皮のマリーズのあとにやるバンドだから"とにかくロックでなければなんでもいい"って思ってましたから。インタビューとかレビューでも、王道のロック・バンドだなんて間違っても書いてくれるなって。

-にもかかわらず、そうなったのはなぜですか?

なんででしょうね。"これでいいんだろうか"って葛藤しながらも、メンバーの感覚を信頼して進んでいったわけですが、尋常じゃないテンションでお互いに向き合ったのでダメージも大きかった。空中分解を避けようとしながら、かといって僕がハンドルを握ってもいけない。そんななかでできることが「Trash」、「ゴッホ」、「トートロジー」のようなサウンドだったんだと思います。

-そして、興味深いのがそういった経緯があって『1』以降はひとりになってからも、ライヴでは毛皮のマリーズやドレスコーズのメンバーがサポートで入ってるんですよね。みなさん仲はいい。

Glenn Gouldというピアニストがいて、彼はレコーディングが大好きでコンサートは嫌いだと言う。その理由は、"レコーディングは未来でコンサートは過去"だから。自分の過去のレパートリーを観客の監視のもとで演奏するなんて正気の沙汰じゃない、と。僕はライヴも好きですけど、彼の意見には概ね同意ですね。なので、どうせ過去のレパートリーを演奏するなら、その曲に相応しいメンバーを呼びたい。スター・システムじゃないですけど、毛皮のマリーズのメンバーも、ドレスコーズのメンバーも、同世代のライバルも、憧れの先輩ミュージシャンも参加してくれるなんて、僕はいつバチが当たっても文句は言えません。

-なるほど。では"RIOT"の1曲目に持ってきた新曲「ピーター・アイヴァース」についても訊かせてください。この曲はアニメーション映画"音楽"の主題歌として書き下ろしたんですよね?

最初のほうに、僕の曲を"作家的"だとおっしゃってくださいましたが、僕はもともと職業作家、Serge GainsbourgやBurt Bacharachが大好きなので、依頼をいただいた人や作品を引き立てるための作曲に無上の喜びを感じます。その場合、自分自身のエゴは必要ではありません。一方でドレスコーズのアルバムでは自分のエゴ、IDをモンスターのように巨大化させる作り方で、僕の制作のキャラクターは大きくそのふたつに分かれます。「ピーター・アイヴァース」は映画"音楽"の主題歌として書き下ろしたので、実は前者の性質を持った曲です。あの映画に登場するバンドを"もし僕がプロデュースするなら"というイメージで書きました。だから、楽器を始めたばかりの高校生でも演奏できるようなアレンジにしてあります。

-なるほど。シンプルですっきりした印象を受けた謎が解けました。

だから、すごく奉仕的な作り方をしたんですが、偶然にも自分の10周年と重なって"原点回帰"的にも聴こえるというか。すごく良くできた曲ですね。イントロのフレーズが浮かんだ時点で"これはいい曲になるぞ"っていう確信がありました。ごくたまにあるんですね。釣りに例えると、竿のしなり方と引っ張られる重みで"これは大物だ"ってわかるような。慎重にいかないと糸が切れそうで、細心の注意を払いながらリールをゆっくり巻いていくときの興奮と、無事に釣り上げたときの達成感といったらないです。

-2017年の『平凡』(5thアルバム)でファンクに接近して、2018年には『ドレスコーズの《三文オペラ》』のサウンドを手掛け、最新アルバム『ジャズ』でジプシー音楽の要素を大胆に採り入れました。そのうえでまた再びオーセンティックなポップス/ロックンロールに回帰しています。

はい、戻っちゃいましたね。

-それは次のアルバムへの伏線でもあるような気もするんです。例えば、Lana Del Reyのようなヴィンテージ・ミュージックの新しい解釈になるのか、「ピーター・アイヴァース」より後発ですが、THE LEMON TWIGSの新曲のように、もろにソフト・ロックやパワー・ポップの創生にアプローチしつつ、今を生きるセンスで新鮮味を注入するのか。

次のオリジナル・アルバムの構想は『ジャズ』を作っていた頃からなんとなくあって、年内にリリースするつもりです。ただ、あくまで構想があるだけなので、「ピーター・アイヴァース」がその伏線になるかどうかは神のみぞ知る、という感じですね(笑)。

-次は"QUIET"について。1曲目は毛皮のマリーズ時代の「The End Of The World」から始まって、2曲目が"人類最後の音楽"がテーマだった『ジャズ』からの「ニューエラ」。この流れが本当に美しい。そして、ラストの毛皮のマリーズ「愛のテーマ」じゃないですけど、僕と君と世界が繋がるような作品になっていると思いました。

"そう言えば「The End Of The World」のカバー(原曲はSkeeter Davis)やってたなぁ"ってふと思い出しまして。そこから「ニューエラ」への流れはすごくいいなって。そこから進んで、最後は「愛のテーマ」の"あいしてるよ/君だけを そう 世界が終わるまで"に繋がるという。

-"ずっと愛してる"ではなく、"世界が終わるまで"なんですけど、すごく希望的な歌。『ジャズ』はテーマとしては人類規模での終末。そこにもまた希望的な要素もあれば絶望的な要素もある。そのバランス感覚と音楽の持つ力についてはどう思いますか?

映画でも演劇でもドラマでも、劇伴は"悲しいシーンに悲しい音楽をつけてはいけない"が鉄則です。悲しいシーンに陽気な音楽をつけることでより悲しみは強調される。その逆も然り。そういう異化効果の鉄則に従うなら、今ウイルスでこうなってしまった時代に『ジャズ』みたいなテーマの作品はちょっとトゥーマッチですよね。"世界が終わりますね"なんて今は野暮です。『ジャズ』は僕の最高傑作だという自負はありますけど、ちょっと今は聴けない、僕は。

-はい、わかります。

"世界の終わり"とか言ってるヒマがあったらワクチンをよこせ、生活する金をくれ、っていう状況ですから。最近はなぜかSam CookeとかThe Supremesとか、そういう牧歌的なレコードにばかり手を伸ばしてしまう。やっぱり音楽と時代って合わせ鏡みたいなものだと思うんです。時代の荒波に飲み込まれないために、流れとは逆の方向に重心をとってバランスを取ろうとしているのかもしれない。そうやって、流れに逆らうものを作らざるを得ない。

-次のアルバムは年内ってことでいいんですよね?

はい、きっと年内に。

RELEASE INFO

- 2026.02.17

- 2026.02.18

- 2026.02.20

- 2026.02.22

- 2026.02.24

- 2026.02.25

- 2026.02.26

- 2026.02.27

- 2026.02.28

- 2026.03.01

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

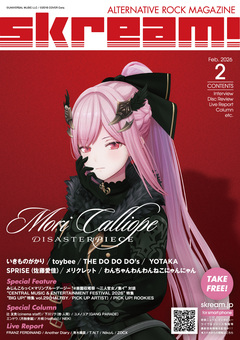

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope