Japanese

2017年10月号掲載

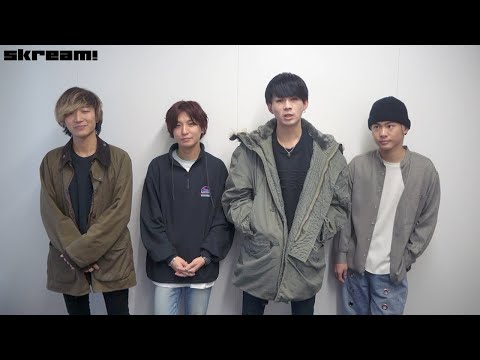

バンドハラスメント

Member:井深(Vo) ワタさん(Gt) はっこー(Ba) 斉本 佳朗(Dr)

Interviewer:吉羽 さおり

-それだけ、アレンジにこだわっていたんですね。

斉本:今は、曲を重視してバンドをやりたいと思っているので。ちょっとでもイヤだったり引っ掛かると、録りからやり直しということもやるので、それでいつもギリギリになって、いろんな人に怒られるという......(笑)。時間があるだけやっちゃうんです。時間がないと言われても、でもリリース遅らせてもいいからやりたいっていうか。しかも、そのこだわりを止める人が誰もいないんです。全員やりたいので。そこはね、今バンドの最大の問題で。

はっこー:そうだね(笑)。

-いい曲を作ろうという一心なんですね。

斉本:聴かせたいとか、そういう意志ではなくて。とにかく自分たちがいいと思うものを作りたいんです。

-井深さんはこの世界観を伝えるうえで重視したのは、どんなことですか。

井深:いつもは、サビでハモりやコーラスが入っているんですけど、この曲は声一本で勝負しました。自分にとっては挑戦でもあったんですけど、やってみたら、歌が素直に聴こえてくるんですよね。感情が見えやすくなったというか。だからこそ、1番からのストーリーを大切に歌っていて。感情の高鳴りをいかに伝えられるかという。そのへんも、佳朗とメロディや曲についていろいろと話し合って、自分の感情をいかにそこに投じていくのかを考えながら、レコーディングを進めていきました。新しい挑戦としていいものができたなと思っています。

僕はもともとバンドを始めた理由が、その子がバンドを好きだったからなんですよね

-内容面について斉本さんと一番詰めたのはどういうところでしたか。

井深:歌詞は佳朗の実体験なので、そういうストーリーに触れながら、僕は違う人間ではあるけれど、そこにどんな感情が募ってくるかは大事にしましたね。年齢も近いから、理解できる感情がいくつもあるんですよね。自分がその立場だったらどうなるんだろうとかを話したり、自分自身で考えたりという作業は、大切にやってます。

斉本:プリプロの時間が多かったので、何回も録ってみて、聴いて、という感じでみんなで詰めていきました。

-今回の歌詞って、以前付き合っていた人に対して、ちょっと皮肉めいた書き方をしてますよね。それは、自分の性分的なところなんですか。

斉本:もともと、皮肉みたいな部分も書いて相手に送ってやろうと思っていた手紙だったんですよね。さっき言った"9月4日"は、その子が成人を迎える日なんです。僕のふたつ下の女性で、もともとずっとバンドをやっていた子だったんですけど、僕と別れたあとはバンドも辞めちゃって。大学生になって、サークルに入って楽しそうにやっていて、僕はもともとバンドを始めた理由が、その子がバンドを好きだったからなんですよね。それで今に至るんですけど。

-そうだったんですね。

斉本:今、僕らは名古屋に住んでいるんですけど、東京と半々くらいの生活になってきて。彼女も二十歳になったことだし、皮肉っぽくというか......ちょっと嫉妬した部分があったんですよね。僕と付き合っていたころはお酒が飲める年齢じゃなかったので、一緒に飲めるわけでもないし、高校生だからどこかに旅行に行くことも難しいし。今付き合ってる人とはきっと、それができるわけで。でも僕は今、東京にいる、この今の自分にどうせ追いつけないあなたでしょ? みたいな想いで書いたんです。歌詞にある"時差12分"というのは、地図上の東京と名古屋間の時差で。そこは絶対に埋められないもので、年齢もそうだけどずっと自分の方が、一歩前にいるよっていう、皮肉めいたことを手紙として書いたんです。そこからだったんですよね。

-その女の子とのことは、常に自分の原点としてあって、音楽へ向かわせる力や衝動になっているんですね。

斉本:そうですね。前作『エンドロール』でもその子のことを書いているんです。そこでは、愛しているという表現の仕方だったんですけど。今回、ちょっと皮肉っぽいものに寄ってしまったのは、自分の生活が変わってきたことや、環境に左右されたところもあるのかなと思うんです。今の生活に慣れて、違った目線でその子のことを見れたときは、また表現が変わってくると思うんですけどね。今の気持ちとしてはただただ、髪を切っても、それ似合ってないよってことを言いたかったんです。

-ずっと、曲のもとになっているんですね。

斉本:そういうものが好きなんです。ひとつひとつ物語を書くのも好きですけど、バンドを通して見たときに、繋がっているストーリーがあると、自分で振り返ったときにもわかりやすいし。忘れないという気持ちも大切だと思うんです。

-先ほどの話にもあったように、今、状況や活動が変化しているところでもあって。そのことで、バンド自体に変化が生まれたり、音楽への姿勢で芽生えたりしたものはありますか。

井深:それこそ、バンドを始めたときよりも、音楽に浸る時間が増えたなと思います。何をしていても、バンドがずっと頭にある生活で。音楽に対する想いや、歌や曲ひとつひとつでも、響き方やライヴでどう聴こえるかとか、そういうことも常に考える日々が続いていますね。そういう部分では、バンド自体が先に進もうとしているのかなという気がしています。

-この「解剖傑作」ではシンガロング・パートがあって、ライヴへの意識も窺えますね。

井深:今回の曲は、よりバンド・サウンドを意識して作られた曲なんです。今まではライヴで同期を使うことも多かったんですけど、今回はバンド・サウンドに焦点を当てました。対バンで、バンド・サウンドだけで勝負しているバンドを見ると、気持ちが変わってくるというか。今回のサウンドは、今まで以上にライヴを意識した作品になったなと思います。

ワタさん:たしかに今までストリングスとか、バンド・サウンドにプラス何かがあったんですけど、今回はバンド・サウンドだけでということで、ストリングスやピアノでやっていたような役割を、ギターで補っているようになっていると思います。

RELEASE INFO

- 2026.02.17

- 2026.02.18

- 2026.02.20

- 2026.02.22

- 2026.02.24

- 2026.02.25

- 2026.02.26

- 2026.02.27

- 2026.02.28

- 2026.03.01

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope