Overseas

Hostess Club Weekender

2013.02.03 @Zepp DiverCity

Writer 石角 友香

昨日に続き2月とは思えない小春日和の日曜の午後。HCW2日目は強引に共通項を見つけるとしたら、“ボイス・オリエンテッド”であり、またスタジアム・クラスのエンタテインメントとは異なるが、明らかにオルタナティヴなエンタテインメントが世界を共振させていることを実感できた(それはDIRTY PROJECTORSのアクトの印象によるところが大きいのだけれど)。

一番手はアイルランド出身のSSW、Conor O'Brianを中心とするバンドVILLAGERS。確かにアルバム『The Waves』でもソングライティングの確かさを実証してくれたアーティストだが、Paul SimonやRobert Wyattの10年代的解釈という好意的な印象を持った。メロディの良さに加えてヴォーカリストとしてのポテンシャルが半端ない。ケルティックで祝祭感のあるナンバーから一転してダークなインナーワールドを思わせる楽曲までその振り幅も自然だ。中にはギターもキーボードも楽器を置き、棒立ちでコーラスに専念する場面も。ストイックなスタンスはバンド・アンサンブルにも顕著で、ギター、キーボード、コーラスが渾然一体になり“バンドの声”として届いたのも白眉。今回は3月リリースの『{Awayland}』から多くプレイされたようだが、このステージを経験すると、新作での音楽家としての肉体性の高さとソングライターとしての詩情両方に期待してしまう。

一番手はアイルランド出身のSSW、Conor O'Brianを中心とするバンドVILLAGERS。確かにアルバム『The Waves』でもソングライティングの確かさを実証してくれたアーティストだが、Paul SimonやRobert Wyattの10年代的解釈という好意的な印象を持った。メロディの良さに加えてヴォーカリストとしてのポテンシャルが半端ない。ケルティックで祝祭感のあるナンバーから一転してダークなインナーワールドを思わせる楽曲までその振り幅も自然だ。中にはギターもキーボードも楽器を置き、棒立ちでコーラスに専念する場面も。ストイックなスタンスはバンド・アンサンブルにも顕著で、ギター、キーボード、コーラスが渾然一体になり“バンドの声”として届いたのも白眉。今回は3月リリースの『{Awayland}』から多くプレイされたようだが、このステージを経験すると、新作での音楽家としての肉体性の高さとソングライターとしての詩情両方に期待してしまう。

続くRA RA RIOTはステージ上のカーテンが開く気配だけで大歓声。いわゆるシンセ・ポップ的なキャッチーさもナチュラルに取り入れた新作『Beta Love』の好評っぷりを演奏前から感じる瞬間だ。惜しくも脱退したチェロのAllieに替わるサポートも含む6人編成で登場したメンバーのテンションの高さ、ことにWesの飛ばしっぷりは見てるこちらも自然に巻き込まれてしまう。ヴァイオリンやチェロが在籍するドラマティックな音楽性はもはや彼らにとってはいい意味でデフォルトなのだろう。すべての楽器が立体的に聴こえる風通しのいいバンド・アンサンブルがフロアの温度をぐいぐい上げていく。そして中盤にニュー・アルバムのタイトル・チューンが投下!輝度の高いサウンドのシーケンスとWesのソウルフルな歌声に思わずファンも叫び(!?)でレスポンス。「Beta Love」のイーブン・キックに起こるハンズ・クラップ、そこに重なる弦のリフは冬の東京に夏を到来させるような、命を開花させるような多幸感。80sのピアノ・ロックを思わせる「For Once」ではMathieu(Ba)が美しいコーラスをつけるなど多芸っぷりも。全力で16曲の特盛りセットリストを駆け抜けたバンドの推進力は、平たく言えば音楽を楽しもうとするRA RA RIOTの人間力とイコールだった。エレクトロのエレメントの導入も大正解だったんじゃないだろうか。

続くRA RA RIOTはステージ上のカーテンが開く気配だけで大歓声。いわゆるシンセ・ポップ的なキャッチーさもナチュラルに取り入れた新作『Beta Love』の好評っぷりを演奏前から感じる瞬間だ。惜しくも脱退したチェロのAllieに替わるサポートも含む6人編成で登場したメンバーのテンションの高さ、ことにWesの飛ばしっぷりは見てるこちらも自然に巻き込まれてしまう。ヴァイオリンやチェロが在籍するドラマティックな音楽性はもはや彼らにとってはいい意味でデフォルトなのだろう。すべての楽器が立体的に聴こえる風通しのいいバンド・アンサンブルがフロアの温度をぐいぐい上げていく。そして中盤にニュー・アルバムのタイトル・チューンが投下!輝度の高いサウンドのシーケンスとWesのソウルフルな歌声に思わずファンも叫び(!?)でレスポンス。「Beta Love」のイーブン・キックに起こるハンズ・クラップ、そこに重なる弦のリフは冬の東京に夏を到来させるような、命を開花させるような多幸感。80sのピアノ・ロックを思わせる「For Once」ではMathieu(Ba)が美しいコーラスをつけるなど多芸っぷりも。全力で16曲の特盛りセットリストを駆け抜けたバンドの推進力は、平たく言えば音楽を楽しもうとするRA RA RIOTの人間力とイコールだった。エレクトロのエレメントの導入も大正解だったんじゃないだろうか。

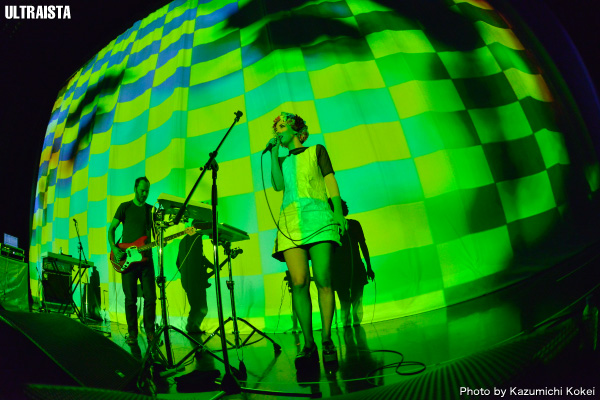

Nigel Godrichと言えばRADIOHEADの一連の作品のコラボレーターとしてインテリジェントで神経症的なイメージがあるのだが、なんともフランクな雰囲気で登場。今回は共にATOMS FOR PEACEに参加するJoeyにお子さんが誕生し、ヴォーカルのLauraと2人でのステージになったULTRAISTA。セルフ・タイトルのデビュー・アルバムでは、緻密に組み上げられたビートの上をアンニュイなLauraのヴォーカルがたゆたうイメージだったが、生のパフォーマンスではLauraの歌力に瞠目。しかも急遽、ライヴ用のプロダクツを組み直してきたNigelは自身でベースもプレイし、肉感的なインパクトを加味していく。とはいえ、背景に映し出される様々なイメージがフラッシュバックする映像も相まり、力強いアクトもどこか映画の場面のように昇華される。異色な存在感を示したが、次回はぜひトリオでのアプローチを確認してみたい。

Nigel Godrichと言えばRADIOHEADの一連の作品のコラボレーターとしてインテリジェントで神経症的なイメージがあるのだが、なんともフランクな雰囲気で登場。今回は共にATOMS FOR PEACEに参加するJoeyにお子さんが誕生し、ヴォーカルのLauraと2人でのステージになったULTRAISTA。セルフ・タイトルのデビュー・アルバムでは、緻密に組み上げられたビートの上をアンニュイなLauraのヴォーカルがたゆたうイメージだったが、生のパフォーマンスではLauraの歌力に瞠目。しかも急遽、ライヴ用のプロダクツを組み直してきたNigelは自身でベースもプレイし、肉感的なインパクトを加味していく。とはいえ、背景に映し出される様々なイメージがフラッシュバックする映像も相まり、力強いアクトもどこか映画の場面のように昇華される。異色な存在感を示したが、次回はぜひトリオでのアプローチを確認してみたい。

暗転とともに大きな歓声が上がったBEST COAST。何故か一瞬“ツイン・ピークス”的なダークネスを感じたのだが、バンドはベースレスのトリプル・ギターという特徴的なスタイル。ヴォーカル&ギターのBethanyがパワフルさの中に甘さも含んだ声でグイグイ、フロアを吸引していく。独特のサイケデリアがシューゲ要素と相まって、90年代のUK、たとえばジザメリあたりを経由した今のUSサーフ・ロックを体感させてくれる。シンプルなバンド・サウンドにゆらぎを加えるギターがフックになって、矢継ぎ早に展開していくステージを見つつ、Bethanyの佇まいは極論するとTaylor SwiftとChrissie Hyndeの中間あたりかな?などと思考を巡らせてしまう。それほど存在感のあるフロントウーマンなのだが、彼女自身は飽くまで淡々と演奏と歌に集中していたようだ。終盤にあの無性にノスタルジーを掻き立てられる「Do You Love Me Like You Used To」の第一声が放たれるとさすがにフロアの反応も大きくなる。音源での内省的なエモーションが外に向けて放射された意外性にある意味、驚いているうちに駆け抜けた感も。

暗転とともに大きな歓声が上がったBEST COAST。何故か一瞬“ツイン・ピークス”的なダークネスを感じたのだが、バンドはベースレスのトリプル・ギターという特徴的なスタイル。ヴォーカル&ギターのBethanyがパワフルさの中に甘さも含んだ声でグイグイ、フロアを吸引していく。独特のサイケデリアがシューゲ要素と相まって、90年代のUK、たとえばジザメリあたりを経由した今のUSサーフ・ロックを体感させてくれる。シンプルなバンド・サウンドにゆらぎを加えるギターがフックになって、矢継ぎ早に展開していくステージを見つつ、Bethanyの佇まいは極論するとTaylor SwiftとChrissie Hyndeの中間あたりかな?などと思考を巡らせてしまう。それほど存在感のあるフロントウーマンなのだが、彼女自身は飽くまで淡々と演奏と歌に集中していたようだ。終盤にあの無性にノスタルジーを掻き立てられる「Do You Love Me Like You Used To」の第一声が放たれるとさすがにフロアの反応も大きくなる。音源での内省的なエモーションが外に向けて放射された意外性にある意味、驚いているうちに駆け抜けた感も。

BEST COASTがアクトを終え、たっぷり45分かけての転換のあいだ、これから始まる約1時間半(!)というDIRTY PROJECTORSのステージに向けて腹ごしらえする人多数。1日5アクトに絞り、各々じっくり今のステージを観られるのもHCWの魅力であることに改めて感謝、である。昨年10月、新作『Swing Lo Magellan』を携えての来日から異例の早さで戻ってきた彼らだが、そのライヴの好評ぶりに吸引された様々な音楽好きが結集したムードだ。Dave(Vo/Gt)をはじめ、6人全員があまりにもさしげなくゾロゾロ(笑)ステージに登場するや、いきなり「Offspring Are Blank」の不可思議なコーラスで引き込まれる。この人たちはいつどこででも生き物的なウネリを自らの身体性で現出させてしまう。Daveの変態ハワイアン風のギターとイレギュラーなリズムの「The Socialites」で一瞬、SEのみになった時、DiverCityはダープロ的なリヴィング・ルームに。架空の国の民族音楽と称されるイメージも、高度なポルタメントを多用した先の読めないリズム構成も決して排他的なものじゃない。むしろ人間の内側にある未知なる郷愁めいたものを自分で探すワクワク感に満ちている。隙間だらけのファンクネスに鳥のさえずりのようなAmber、Haley、もうひとりの新たな女性メンバーのコーラスが心地いい「Fucked For Life」は初期のレア・ナンバーということでこの演奏が聴けたのも嬉しい。変拍子のハンズ・クラップをファンもなんとか喰らいつきつつ笑顔で頑張ってしまう「Just From Chevron」、コーラスの甘く美味しいハモり。この光景をBeautifulと呼ばずしてなんと呼ぼう!? 新作からの1stシングル「Gun Has No Trigeer」ではDaveが立ちマイクでソウルフルに歌い上げ、最初の女性コーラスの高みでは曲間にも関わらず、そのカタルシスに大きな拍手が。また「See What Site Seeing」ではドラムが躓きそうな変拍子を繰り出し、パーカッションもそれを増幅。ポルタメントと呼んでいいのかさえ不明な自由度だ。本編ラストの「Rise Above」ではDaveがシンプルに単音フレーズに合わせて左右・中央の観客に向けておのおのお辞儀するという、もはや地味なのか斬新なのかわからないが、そのジャパニーズ・スタイルに彼らの類を見ない音楽性への賛美、無限の可能性をフランクな姿勢で見せてくれる人柄などなど、自然に温かな気持ちが溢れてしまう。アンコールも含め、全17曲。エレクトロニックがもたらすカタルシスやスキルを無視するのではなく、それが時代に共有されたがゆえにその先へ向かう純粋な欲望。帰り道には心酔、笑顔、謎解き……様々な表情のオーディエンスの顔があった。

BEST COASTがアクトを終え、たっぷり45分かけての転換のあいだ、これから始まる約1時間半(!)というDIRTY PROJECTORSのステージに向けて腹ごしらえする人多数。1日5アクトに絞り、各々じっくり今のステージを観られるのもHCWの魅力であることに改めて感謝、である。昨年10月、新作『Swing Lo Magellan』を携えての来日から異例の早さで戻ってきた彼らだが、そのライヴの好評ぶりに吸引された様々な音楽好きが結集したムードだ。Dave(Vo/Gt)をはじめ、6人全員があまりにもさしげなくゾロゾロ(笑)ステージに登場するや、いきなり「Offspring Are Blank」の不可思議なコーラスで引き込まれる。この人たちはいつどこででも生き物的なウネリを自らの身体性で現出させてしまう。Daveの変態ハワイアン風のギターとイレギュラーなリズムの「The Socialites」で一瞬、SEのみになった時、DiverCityはダープロ的なリヴィング・ルームに。架空の国の民族音楽と称されるイメージも、高度なポルタメントを多用した先の読めないリズム構成も決して排他的なものじゃない。むしろ人間の内側にある未知なる郷愁めいたものを自分で探すワクワク感に満ちている。隙間だらけのファンクネスに鳥のさえずりのようなAmber、Haley、もうひとりの新たな女性メンバーのコーラスが心地いい「Fucked For Life」は初期のレア・ナンバーということでこの演奏が聴けたのも嬉しい。変拍子のハンズ・クラップをファンもなんとか喰らいつきつつ笑顔で頑張ってしまう「Just From Chevron」、コーラスの甘く美味しいハモり。この光景をBeautifulと呼ばずしてなんと呼ぼう!? 新作からの1stシングル「Gun Has No Trigeer」ではDaveが立ちマイクでソウルフルに歌い上げ、最初の女性コーラスの高みでは曲間にも関わらず、そのカタルシスに大きな拍手が。また「See What Site Seeing」ではドラムが躓きそうな変拍子を繰り出し、パーカッションもそれを増幅。ポルタメントと呼んでいいのかさえ不明な自由度だ。本編ラストの「Rise Above」ではDaveがシンプルに単音フレーズに合わせて左右・中央の観客に向けておのおのお辞儀するという、もはや地味なのか斬新なのかわからないが、そのジャパニーズ・スタイルに彼らの類を見ない音楽性への賛美、無限の可能性をフランクな姿勢で見せてくれる人柄などなど、自然に温かな気持ちが溢れてしまう。アンコールも含め、全17曲。エレクトロニックがもたらすカタルシスやスキルを無視するのではなく、それが時代に共有されたがゆえにその先へ向かう純粋な欲望。帰り道には心酔、笑顔、謎解き……様々な表情のオーディエンスの顔があった。

- 1

RELEASE INFO

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.14

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.23

- 2026.03.24

- 2026.03.25

- 2026.03.27

- 2026.04.01

- 2026.04.03

- 2026.04.06

- 2026.04.08

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope