Japanese

No Buses / NOT WONK

Skream! マガジン 2021年10月号掲載

2021.09.18 @下北沢LIVEHOLIC

Writer 石角 友香 Photo by うつみさな

台風が温帯低気圧に変わり、強めの雨だけを残す下北沢の正午。NOT WONKとNo Busesという人間が集まり音を重ねる楽しさだけじゃない、神秘めいたケミストリーを起こす2バンドの共演を、こんなレアなシチュエーションで見られるとあって、会場は静かに主役たちを待っている。

先手は翌日に7人編成の単独公演を控えていたNOT WONKだ。当日、加藤修平(Vo/Gt)がTwitterに、"朝DAG NASTY聴いていたのでセットリスト全部変えます"という旨の投稿をし、藤井航平(Ba)が驚きのリプライをしていたのが彼ららしいなと思っていた。結果的に40分7曲すべてがスロー/ミディアムの選曲だったわけだが、ライヴがスタートした時点ではそこまではわからなかった。澄み切ったアルペジオにベースが流れ込み、すべてが"ただ、ここにある"ような自然さを湛えた「Don't Get Me Wrong」で始まり、すでにここがどこで何時かわからなくなる。食い入るように見つめる人、心地よさそうに音に身を任せる人と、フロアも自由だ。続いてもさざなみのようなフレージングの「Golden Age」。3人の出す音がじわじわ染み込んでいく。アンサンブルのボリュームが上がり、そよ風が強風に変わっていくような変化で、早くも映画を観ているような感覚に陥る。アルバム『This Ordinary』からの2曲から、ホーリーなオルガンめいたサウンドが、昼の礼拝のようなムードを醸し出す「Love Me Not Only In Weekends」へ。テンポアップする中盤以降はネオアコの連綿と続く魂が3人の中で揺れているように見え、次第に分厚くなっていくリズム隊の音の壁の中でも、繊細な響きの加藤のフレーズと震える声は埋没しない。そのことでオーディエンスの集中力はさらに上昇する。

先手は翌日に7人編成の単独公演を控えていたNOT WONKだ。当日、加藤修平(Vo/Gt)がTwitterに、"朝DAG NASTY聴いていたのでセットリスト全部変えます"という旨の投稿をし、藤井航平(Ba)が驚きのリプライをしていたのが彼ららしいなと思っていた。結果的に40分7曲すべてがスロー/ミディアムの選曲だったわけだが、ライヴがスタートした時点ではそこまではわからなかった。澄み切ったアルペジオにベースが流れ込み、すべてが"ただ、ここにある"ような自然さを湛えた「Don't Get Me Wrong」で始まり、すでにここがどこで何時かわからなくなる。食い入るように見つめる人、心地よさそうに音に身を任せる人と、フロアも自由だ。続いてもさざなみのようなフレージングの「Golden Age」。3人の出す音がじわじわ染み込んでいく。アンサンブルのボリュームが上がり、そよ風が強風に変わっていくような変化で、早くも映画を観ているような感覚に陥る。アルバム『This Ordinary』からの2曲から、ホーリーなオルガンめいたサウンドが、昼の礼拝のようなムードを醸し出す「Love Me Not Only In Weekends」へ。テンポアップする中盤以降はネオアコの連綿と続く魂が3人の中で揺れているように見え、次第に分厚くなっていくリズム隊の音の壁の中でも、繊細な響きの加藤のフレーズと震える声は埋没しない。そのことでオーディエンスの集中力はさらに上昇する。

"ありがとう、NOT WONKです。よろしく"と加藤が短く挨拶をして、短くも熱い気持ちの乗った「Come Right Back」、水の中にいるようなメロウな音色から、クリーン・トーン、リバーブのかかった音色のギターとユニークな対比を見せる、ネオ・ソウル的な高橋尭睦(Dr)のレイドバック気味のドラミングの「Shattered」へ。冷たいような温かいような音色や、独特なリズムの解釈、がらっとエモーショナルになる後半の嵐のような展開で、密かにこちらの感情も揺り動かされる。偶然かもしれないが、3曲、前作『Down the Valley』からの選曲と相成った。

No Busesとは2年ぶりの共演であることに続き、加藤は"朝起きて、どんな曲やろう? って考えて。朝だから朝っぽい曲もないし。ただ、身体がだんだん起きてくる感じとか、懐かしいし楽しいです"とその日、そのときにしかない直感に素直に向き合ったのだろう(メロディック・パンクの雄、DAG NASTYがどう作用したのかはわからない)。

目が覚めると言えば、確かに身体も温まってきたところに新作『dimen』から、ソウル・フレーヴァーと甘やかなトロピカリズムモなど、多彩な音楽性を感じる「slow burning」で、3人だけの楽器編成でも、ジャンルが変遷していく面白い感覚を作り上げた。特に加藤の熱さとメランコリーが溢れる高いキーのヴォーカルが、アレンジは違えど曲を牽引しているのだとわかった演奏でもあったのだ。ラストは荒ぶる太いベース・ラインとフィードバックから繊細なライン、物語調のアンサンブルなど、よくぞ3人でここまでひとつの旅に聴き手を引きずり込めるな......と、ただただ圧倒される「dimensions」で締めてみせた。ソウルや古いポップスからの影響は形ではなく、NOT WONKにとってはそれらの音楽が纏うフィロソフィなのだろう。今、彼らがスペシャルなバンドだと形容される理由を体感した。

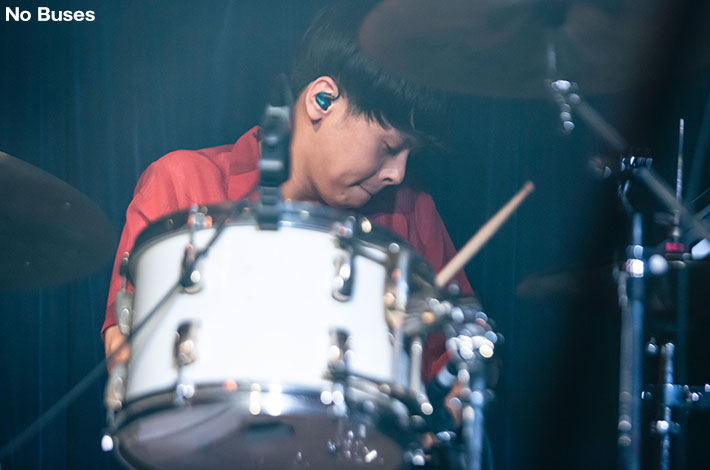

後攻のNo Busesは対象的に、1曲にひとつのテーマや印象を絞り込んだ演奏を聴かせたと言っていいだろう。5人が所狭しと並んだステージには近藤大彗(Vo/Gt)のシンセまでセッティングされている。セルフ・ネームの新作のリリース、近藤のソロであるCwondoの活動やリリースもコンスタントに行っており、ドラマ"大豆田とわ子と三人の元夫"第9話挿入歌を歌うなど、BIMの作品へのフィーチャリングに続いて、ジャンルを越境する活躍を見せている。だからこそ、No Busesの5人でしかないアンサンブルがより貴重に聴こえもするのだ。

後攻のNo Busesは対象的に、1曲にひとつのテーマや印象を絞り込んだ演奏を聴かせたと言っていいだろう。5人が所狭しと並んだステージには近藤大彗(Vo/Gt)のシンセまでセッティングされている。セルフ・ネームの新作のリリース、近藤のソロであるCwondoの活動やリリースもコンスタントに行っており、ドラマ"大豆田とわ子と三人の元夫"第9話挿入歌を歌うなど、BIMの作品へのフィーチャリングに続いて、ジャンルを越境する活躍を見せている。だからこそ、No Busesの5人でしかないアンサンブルがより貴重に聴こえもするのだ。

黙々と淡々と演奏する様子がクールな彼らの中でも、5人の出す音の必然がダイレクトに感じられる「Preparing」からスタート。ヴォーカルのメロディとギターのユニゾンや、その裏をイメージ豊かに広げていく後藤晋也(Gt)のセンスも稀有だ。続けざまに新作から「Number Four or Five」へ。THE STROKESやARCTIC MONKEYS直系のガレージ・ポップと称されていた結成初期に比べて、より音の積み方やビートの研ぎ澄まされ方が際立ち、ニュー・ウェーヴ時代のバンドがグッとスキルアップして、音像を整理したらこんな感じだったかも......などという妄想も起きる。

アンプにトラブルがあり、しばらく近藤が話す羽目になったが"こんばんは、じゃなくてこんにちは。こんな時間にライヴやるのもいいですね。終わってもまだ何かできるって"と、彼らしいMC。しばしのち、再び新作から「Not Healthy」。心なしかハードなカッティングになった近藤、GANG OF FOURを思わせるほどタイトな市川壱盛のドラミング。イーヴルに厚くなったかと思えば、スッとクリーン・トーンに抜けていくなど、心情が展開とメロディに乗せられるのがクールでありつつNo Busesがポップである所以だ。また、杉山沙織(Ba)のコーラスも平熱の美しさを添える「Mate」。この曲のラストで空間を広げるためだけにシンセがセットされていたことを加えておこう。

ほとんど"ありがとうございます。No Busesです"というひと言を繰り返していた近藤が、4年前にもこの場所に立ったことを話し始める。"まだ前のメンバーの3人で。しかも後藤は骨折してそこで見てました。だからそれ以来なのは僕だけです"と、淡々と事実を話す。そのあとの変遷と今の表現力を比べると驚きとともにマイペースぶりも窺えるというもの。

過去作から「Untouchable You」を披露しギター、ベース、ドラムというシンプルなバンド編成の芯の太さを聴かせ、続いて輝きに満ちたインディー・ポップの名曲「Girl」を演奏してくれたことも嬉しい。

再び新作から澄んだメランコリックなギター、性格の違う後藤と和田晴貴(Gt)のフレーズが重なり、そのアレンジに耳も目も釘づけになる「Alpena」。突如、激しくコード・ストロークし、髪を振り乱して頭を振る近藤のスイッチはどこにあるのだろう。音の中でだけ自由――そんな彼の本質を見たような感じだ。3本のギターが織りなすドリーミーだったり、メランコリックだったり、刻々と変化する感覚。それがミニマムな音の積み重ねでもたらされることの面白さを「Having a Headache」や、ラストの「Imagine Siblings」で堪能した。特に「Imagine Siblings」での後藤のマス・ロックもかくやという正確にループするリフ、ルートを淡々と弾きつつ、それが引き締まったタイトな印象を強める杉山のプレイも何もかもが、5人ならではのセンスとタイム感で成立している。ライヴでも聴き疲れしない音像が、メロディや曲展開の良さを引き立てる。達観しているような、若干の厭世観もあるような歌詞の世界観はありつつも、音として聴こえてくると、当たり前だが音楽に決まりきった正解がないことを教えてくれる。むしろ彼らの音楽を通して自分の感情や感覚を知るのだ。

映画のような約1時間半を経て、ビルの外に出ると、夏に戻ったような快晴。やっぱりあれは魔法の時間だったのだ。きっとそうだ。

- 1

RELEASE INFO

- 2026.02.20

- 2026.02.22

- 2026.02.24

- 2026.02.25

- 2026.02.26

- 2026.02.27

- 2026.02.28

- 2026.03.01

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope

![[BAYCAMP 2021 "DOORS"]](https://skream.jp/livereport/assets_c/2021/06/baycamp-thumb-200xauto-143673.jpg)