Japanese

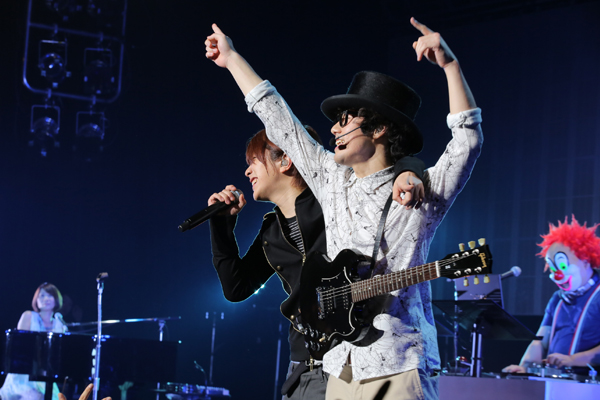

SEKAI NO OWARI

Skream! マガジン 2012年06月号掲載

2012.05.10 @ZEPP DiverCity Tokyo

Writer 天野 史彬

去年、メジャー・デビューを果たして以降のSEKAI NO OWARIの歩みとは、より大きなスケールのポップ・フィールドで、その独特の存在感を成り立たせていく、傍から見れば実に歪な歩みだったと言える。そもそもが“club EARTH”というライヴハウスを自分たちの手で設立し、そこで共同生活を送りながらバンドとその仲間たちによるコミュニティを築くという、実にDIYな感性に溢れた成り立ちを持ったバンドであり、何よりもメンバー間の共同体意識を強く守り抜いてきたバンドである彼らが、不特定多数の人々が相手となるポップ・ミュージックの世界でサバイヴしようというのだから、その歩みは歪なものになるに違いない。しかしSEKAI NO OWARIは、自ら進んでその茨の道に進んでいた。去年11月に行われた初の武道館ワンマンは、そのひとつの象徴的な出来事だったと言えるだろう。

そしてこの度開催されたのが、去年の武道館公演直後にスタートした全国ツアー以来となる、東名阪のZEPPツアー“Entertainment”である。筆者はZEPP TOKYO Diver Cityにて行われた東京公演の1日目に参加した。しかし、とても潔いツアー・タイトルである。エンターテイメント――つまり“娯楽”と題されていることからも、今のSEKAI NO OWARIが意図的に、より大きなフィールドで自分たちの音楽を鳴らそうとしていることがわかる。そして何よりこのツアー・タイトルは、デビュー当初からヴォーカリストである深瀬 慧のライフ・ストーリーやメンタリティ、そして人間の存在そのものに向けられる罪の意識や独自の死生観を露にした歌詞に焦点を当てられていた彼らが、その重く捕らえられがちなバンドのパブリック・イメージとは裏腹に、“自分たちは人々を楽しませる、大衆芸能としての音楽カルチャーの一部なんだ”という姿勢を打ち出そうとしていることの表れでもあるのだろう。

ライヴは、“OMC-1”と名乗るロボットのナビゲーションからスタート。この演出は武道館公演でも行われていたものだ。このことから今回のZEPPツアーが、ファンタジックなステージングが評判だった武道館公演の延長線上にあり、彼らが武道館で成し遂げたことを、あの一夜限りのものではなく、バンドのライヴ・セットのフォーマットとして定着させようとしていることがわかる。1曲目は「スターライトパレード」。“もう一度連れて行ってあの世界へ”と歌われるこの曲は、会場に集まったリスナーを別世界へ連れていこうとするバンドのステートメントとなる1曲であり、その多幸感溢れるサウンドと相まって、ライヴの幕開けに実にふさわしい。その後も「虹色の戦争」、「天使と悪魔」、「ファンタジー」と、代表曲を立て続けに演奏し、フロアのテンションをヒート・アップさせていく。筆者は2階席で観ていたのだが、1階のオーディエンスがジャンプするごとに、2階席が揺れる揺れる。椅子に座って観ている自分にも、1階のオーディエンスの熱狂が振動になって伝わってくる。演奏するバンドの背後にあるスクリーンには、時に幻想的な映像が映し出され視覚を刺激し、時に歌詞の一部や様々な歴史上の人物や著名人の名言が映し出され、思考を刺激する。SEKAI NO OWARIがライヴという場所に如何にこだわりを持ち、オーディエンスに特別な世界を見せようとしているのか。その気概が、その練りに練られた演出からヒシヒシと伝わってくる。

しかし、演出がファンタジックなものになればなるほど、SEKAI NO OWARIの存在の歪さも露になる。彼らが共同生活を送っていた頃から変わらないのであろう、バンドの根底にある不安定さや儚さは、どれだけウェルメイドな演出の中でも、埋もれることなく、むしろ際立って見えていた。凝った照明やスクリーン演出の中にいるのは、それぞれが決して突出した技術を持っているわけではないが、しかし“このメンバー以外でステージに立つことはあり得ない”と言わんばかりに親密な空気感を放つ4人なのだ。その親密な空気感は、目の前で熱狂するオーディエンスすらも介入することは不可能なほどの強固なものに思えた。そして楽曲に関しても、ファンに馴染みのあるナンバーはもちろん、この日は武道館でも披露された「Love the warz」や、「生物学的幻想曲」などの新曲も、そのすべての楽曲からは、特に深瀬の放つ言葉からは、人間という存在の罪深さ、そしてこの世界が抱える矛盾に対する辛らつなまでの批評が鳴らされていた。それは、どれだけ曲自体のスケールが大きくなろうとも、一度その言葉が届けば、決してユーフォリックな感覚など得られない、どこまでも生々しく、聴き手に突き刺さるものなのだ。

総じて、この日のライヴで感じたことはただひとつ。一個人の内面から生まれ、親密な関係性の中だけで培われた小さく、それでいて生々しい痛みに満ちた表現の切実さが、非常に大きなスケール感のエンターテイメントとしての使命と拮抗しながら存在するSEKAI NO OWARIというバンドの特異性である。この特異性が、この先どう変化していくのか、もしくは変化しないのか、それはまだわからない。夏からはホール・ツアーも控えているし、SEKAI NO OWARIはまだまだ変わっていくだろう。この先もまだまだ注視していこうと思う。

- 1

RELEASE INFO

- 2026.02.25

- 2026.02.26

- 2026.02.27

- 2026.02.28

- 2026.03.01

- 2026.03.04

- 2026.03.06

- 2026.03.10

- 2026.03.11

- 2026.03.13

- 2026.03.17

- 2026.03.18

- 2026.03.20

- 2026.03.21

- 2026.03.24

- 2026.03.25

FREE MAGAZINE

-

Skream! 2026年02月号

Cover Artists

Mori Calliope