INTERVIEW

Overseas

Lenny Kravitz

-今回のアルバムを聴かせていただいてまず感じたのは、とても自由なアルバムだなというという印象でした。ご本人的にはどんな印象を抱いていますか?

そうだね。このアルバムはすごく幅広いっていうか、一括りにはしづらいものになってるよね。これまでで最高の作品になったと思ってる。これまでの作品ももちろん自分を映し出してたけど、このアルバムは自分をすごく上手に反映したアルバムになってるんだ。だから、俺にとってはダブル・アルバムを作ったような気分なんだ。1枚でリリースするけど、俺としては2枚に分けて聴かせたいんだ。だからアナログ盤では限定で2枚組も作ろうかって話してるんだ。

-その、2枚組アルバムにもできるくらい様々なテイストの楽曲が今回のアルバムに揃ったのは、どんな意図があってのことだったのでしょうか。

強いて言うなら……。アルバムという空間の中で、音楽的に遠い所まで行って、いろんなところに旅したいって思ってた。気が散りやすくて、白人でも黒人でもある双子座の自分を反映してるのかもしれない(笑)。ダブル・アルバムを作りたいっては思ってたけど、音楽的にどういうものになるのかはさっぱり自分でも予期できないでいたね。

-その今作のプラン、コンセプトは、例えば前作の『It Is Time for a Love Revolution』を制作していた当時のマインドとは違うものですか?

制作に取りかかる時は、いつも白紙の状態から始めるんだ。具体的なプランとかコンセプトは持たずに。レコーディングしてるうちになにか、“ああ、こういうのも面白いね”なんて見えてくるんだ。今作の制作に取りかかったのは約2年前で、完成したのは今年5月末ぐらいだ。でもずっと制作し続けてたわけではなくて、ちょっとずつやってたんだ。ツアーに出たり、数ヶ月やっては他のことをしにスタジオを離れて、またスタジオに戻って何ヶ月か過ごして、って感じだ。

-今作のリリース前のトピックといえば、今作にも収録されている「Come On Get It」を始めとするナンバーをNBAのオールスター・ゲームで披露したことも話題になりました。

不思議な感じだった。パフォーマンスしてるところで壁が開いてスモークの中からバスケ選手が出てくるんだからさ。なんだか慣れない感覚だった。“あ、ロックンロール・バスケだ”って思ったね。でもバスケは俺も好きだし、楽しかったよ。

-音楽面の話に戻させていただきます。Lennyさんといえば、すべての楽器を自らプレイするマルチ・プレイヤーとしても有名ですが、今回のアルバムも複数の楽器を自ら手がけられたのでしょうか? また、特に初期の作品ではヴィンテージ系の楽器、機材を好んで愛用されていましたが、現在は楽曲制作に対する意識は何か変化した点はありますか?

そうだね。できるものはほとんど自分でやったよ。管弦楽器は俺はできないけど。それと、俺とずっと一緒にやってるギタリストのCraig Rossは数曲で演奏してくれてるんだ。彼は本当にすごいヤツで、ヴィンテージの楽器は、シンセサイザーを今もたくさん持ってる。主に70年代のものだけど、未来的なサウンドがするんだ。ベース、ドラム、ギター、オルガン、ウーリッツアーにピアノ、パーカッションに管楽器……。オーガニックな音質が好きなんだ。ソウルがあって、いい意味で土臭さがある。俺はそういう音に惹かれるんだよね、どうしても。デジタル機器を使ったとしても、そういう音を求めてるんだ。今回はね、これまでになかったぐらいたくさんシンセサイザーを使ったね。

-今作は、ブラス・サウンドやサックスなどをフィーチャーした「Black And White America」や、打ち込みのビートやファルセット・ボイスが印象的な「Liquid Jesus」など……。この楽曲たちに象徴されるように、今回のアルバムは全体的にギター・サウンドよりもバラエティに富んだサウンドを多くフィーチャーしている印象を持ったのですが、このようなサウンドを嗜好されたのはどういう理由からだったのでしょう?

うん、俺が昔からファンクやソウル、R&Bが大好きなんだってことは、俺のことを知ってる人たちの間ではもうよく知られてることなんだけどね。自分の中には以前からそういういろんなサウンドがあったと思う。Jimi Hendrixもそうだけど、ロックやってたって、ソウルフルさが潜んでる。否定できない黒人っぽさっていうか、汗臭いぐらいのソウルっていうか、どこかすごくファンキーなリズムが隠れてる。今に始まったことじゃないんだけど、今回のアルバムではなぜかそれがより表に出てきたんだよね。作り出したらなんとなく、ホーンやなんかが似合う曲がたくさん生まれてきたんだ。やってて楽しかったよ。なにかちょっと違うことがしてみたかったんだ。もちろんそれでもギター主体の曲も作ったけどね。

-そうですね。「Rock Star City Life」はそのタイトルどおり、“ロック・スター”なイメージそのままの豪快なギター・サウンド、ロック・サウンドが痛快です!

あの曲は、THE RUNAWAYSの「Cherie Currie」がインスピレーションになって生まれた曲なんだ。俺のギタリストが映画『The Runaways』の監督Floria Sigismondiと友達なんで観てたんだけど、あの音楽がすごく気に入ってさ。映画を観終わってからこの歌が生まれたんだ。Dakota Fanningの演じたあのワイルドなティーンの役を思い出してね。

-今作のリード・トラックでもある「Stand」は、カラフルな色彩とハンド・クラップするCGをフィーチャーしたミュージック・ビデオもとても印象的でした。

あの曲はハープシコードが軸になった曲だから面白いよね。これは自分が小さい時に観ていた『The Partridge Family』とかのテレビ番組を思い出すね。日本の人や若い世代の人たちは知らないかもしれないけど(笑)。あの番組の曲にはハープシコードが使われててさ。まあとにかく、あの曲はちょっと変わってて俺も大好きな曲だよ。あ、あの番組がインスピレーションになったってわけじゃないからね。この曲を作った当時、バハマの家までハープシコードを運送させたばっかりでね。あれがまた、送るのが超大変で!で、せっかく運んだんだから、意地でも使ってやるって思ってたわけだ(笑)。どういうものになるかはわからないが、“ここまで持ってきたんだし何かしよう”って出来たのが「Stand」だったんだ。メッセージは、何があっても、どんな障害が待っていようと、前向きに進んでいこうってことだよ。事故で半身不随になってしまった友達がいてね。その時俺は違う国にいたからその場にはいてあげられなかったんだけど、ぜひ彼になにかを捧げたいって思ったんだ。聴いたらちょっとでも元気が湧くような曲をあげよう、って思って作った曲がこれなんだ。だからこの曲はもともとプレゼントで、アルバムに入れる予定もなかったんだけど、やっぱりいい曲だなって思ったから収録することにしたんだ。でもすごい奇跡的なのがね、この人は、また歩けるようになったんだよ!もちろん俺の曲のおかげではないけど、これはそんなエピソードのある曲さ。

-「The Faith Of A Child」やアルバムのエンディングを飾る「Push」のような、ピアノと貴方の歌声を全面にフィーチャーした楽曲も今回はとても感動的でした。

「The Faith Of A Child」は、ピアノで作り始めた曲で、歌詞は音にリードされて生まれたものだけど、大人になるにつれて失いがちな純粋さとか柔軟性がテーマになっている。子供の頃は当たり前だったそういう部分が大人になるにつれて失われて、心が堅く、狭くなって、みんな慎重になる。生きてれば当然のことなんだけどね。でも俺たちがもう少し子供みたいなオープンなハートを取り返すように心がけたら、もっと世の中いろんな解決案が見えてくるんじゃないかって言ってるんだ。有力者の欲や権力にまどわされずにさ。「Push」は、このアルバム用に最初に作った曲なんだ。俺も出演した映画『Precious』の原作タイトルが『Push』だったんだ。これは、あの映画にインスパイアされて生まれた曲ってわけだ。

-そして、今回のアルバムでファンの方が驚きそうな話題といえば、6曲目の「Boongie Drop」と14曲目の「Sunflower」ではラッパーをフィーチャーしていることだと思います。この2曲ではJAY-ZとDRAKEをフィーチャーしていますが、このコラボレーションはどういう経緯で実現したのでしょう?

JAY-Zとは、今回が3回目のコラボなんだよ。1回目は彼のアルバム用にやった「Guns & Roses」。2回目は2004年に出した俺のアルバム『Baptism』の中の「Storm」って曲。今回またJAYをフィーチャーしたいって思ったのは、あの曲を作ってる時に彼の声が頭の中に響いたからなんだ。「Sunflower」も同じさ。作りながらDRAKEの声が聞こえたんだ。彼とは面識なかったんだけど、彼のヴォーカルが入ったらいいなって思って、プロデューサー友達のSwizz Beatzに電話で紹介してもらったんだ。DRAKEも俺と同じユダヤ人と黒人のハーフだからさ、それも面白いなと思ったよね。お互い似たような経験もあったようなんだ。両方ともおかげですごくいい曲に仕上がったと思うよ。

-リリックについても、もう少し具体的にお話を聞かせてください。先ほども質問させていただいた「Black And White America」は、今作のアルバム・タイトルにもなっている重要な楽曲ですので、このタイトルに込めた思いや、リリックに込めた心情、メッセージなどを、日本のファンへもぜひ伝えていただければと思います。

当然ながら、これは俺のルーツを意味したタイトルだよ。それは言うまでもないよね? でもそれと同時に、これは前に観たとあるドキュメンタリー番組に対する自分なりの反応っていうか、その中で意見してた人たちへの反論でもあるんだ。そのドキュメンタリーでは、今この国の大統領がアフリカン・アメリカンであることや、人種差別がなくなってきてることに対して不満を感じている白人の姿が映し出されてたんだ。何百年前みたいに、奴隷制度がまだあったらいいのになんて思ってる人もいるらしい。信じられなかったよ。観ながら“こんな考え方してる人間が世の中にはまだいるんだ”ってびっくりした。もちろん人種差別は今でも存在するけど、あのドキュメンタリーで観たものにはぞっとしたよ。あの人たちには、テレビを通しても手に取るように感じれるほどの憎悪のエネルギーがあって。だからこの曲のコーラスは、彼らに対する言葉なんだ。“あんたらが毎日いつの時代だと思って生活してんのかは知らないけど、いい加減目を覚ませよ!”って言っている(笑)。俺の両親の話が出てくるのは、もちろんそれが俺個人のストーリーっていうか、俺の人種に対する見解の一部だから。

-これまでの取材でもたくさん聞かれてきたことかもしれませんので大変恐縮ですが、あらためてこの質問もさせて下さい。今回のアルバムにも「Superlove」や「Looking Back On Love」など、“LOVE”というフレーズが随所に見られます。その“LOVE”というフレーズを多く作品対して用いる貴方にとって、“LOVE”とはどういうものですか?

どういうものか? う〜ん、それは説明できるかわからない。俺たちの存在のエッセンスじゃない? 創世主っていうものを信じるなら、俺たちはみんな“LOVE”から生まれたものだと思う。“LOVE”こそみんなが常に探してるものだし、同時に俺たちはみんな“LOVE”で出来てるものだと思う。これこそ俺たちが最も自然体でいる状態なんじゃないかな。子供みたいに。でもこの世の中で生きていくうちに混沌や罪に触れて、みんな変化してしまう。でも元はみんな“LOVE”が原材料になって存在してると思ってるね。今最も“LOVE”を注いでるものはひとつじゃない。友達、家族、恋愛、趣味、いろんなところに溢れてるものだし、いろんなところに注いでるよ。

-最後に、日本のファンへもあらためて“LOVE”を込めたメッセージをいただけましたら幸いです。東日本大震災の被害から復興の道を歩んでいる日本の人々を力づけるようなメッセージをいただけましたら幸いです。

まず、また日本に行くのを楽しみにしてると伝えたい。最後に行ったのはもうずいぶん前だからね。日本ではすごく素晴らしい体験をしたんだ。北から南まで回ったんだよ。北海道からずっと南の方まで。武道館でコンサートしたりしてね。本当に素晴らしい思い出ばっかりさ。だからぜひまた訪問したいって思ってる。それと、サポートの形としてもぜひ訪れたい。今年の災害のニュースには俺も本当に心が痛んだんだ。本当にショックを受けた。だから行きたい。俺じゃなにもできないけど、その場に行って自分がオファーできるものを届けたい。俺の友達でも何人か日本に行った人たちがいるんだ。何ができるかわかんないけど、何もしないではいられないから、って。“助けに行ったんだぜ”なんて英雄気取りするためじゃなくて、“どうしたらいいかわかんないけど、とにかく現場に行って、一人でもいいから誰かを救えたら”とか、ちょっとでも被災地の掃除を手伝えたらって。ニューオリンズでもここ数年そうしてきたけど、俺も何か自分でできる形で協力したいって思ってるんだ。

- 1

関連アーティスト

Lenny KravitzLIVE INFO

- 2025.08.21

-

PENGUIN RESEARCH

THE BAWDIES

TENDOUJI

YOASOBI

GANG PARADE

金子ノブアキ

KALMA

キュウソネコカミ

"LIVEHOLIC / ROCKAHOLIC Candye♡Syrup (美容室) 10th Anniversary Party"

- 2025.08.22

-

奏人心

KING BROTHERS

"WILD BUNCH FEST. 2025"

TENDOUJI

THE BAWDIES

終活クラブ

YOASOBI

JunIzawa

ナナヲアカリ

Broken my toybox

RAY

フレンズ

Rei

キュウソネコカミ

- 2025.08.23

-

PENGUIN RESEARCH

KING BROTHERS

Maica_n

"MONSTER baSH 2025"

大森靖子

"WILD BUNCH FEST. 2025"

ぜんぶ君のせいだ。

LOCAL CONNECT

浪漫革命

リーガルリリー

Buzz72+

Appare!

佐々木亮介(a flood of circle)

w.o.d.

Eve

マオ(シド)

- 2025.08.24

-

大森靖子

"Sky Jamboree 2025"

KING BROTHERS

Maica_n

"MONSTER baSH 2025"

"WILD BUNCH FEST. 2025"

ぜんぶ君のせいだ。

cinema staff

LOCAL CONNECT

ビッケブランカ

Eve

マオ(シド)

小林柊矢 / 心愛 -KOKONA- / 虎鷹 / 荒木一仁 ほか

- 2025.08.25

-

Hump Back

神聖かまってちゃん

THE YELLOW MONKEY

- 2025.08.28

-

KALMA

Maica_n

ビレッジマンズストア

THE BAWDIES

22/7

- 2025.08.29

-

the cabs

神はサイコロを振らない

Bye-Bye-Handの方程式

安藤裕子×清水ミチコ

そこに鳴る

ゲスの極み乙女 × 礼賛 × roi bob

[Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!"]

"SWEET LOVE SHOWER 2025"

- 2025.08.30

-

Kroi

reGretGirl

ナナヲアカリ

木村カエラ / OKAMOTO'S / 原因は自分にある。 ほか

豆柴の大群

ビレッジマンズストア

アーバンギャルド

天女神樂

ぜんぶ君のせいだ。

"ナノボロ2025"

Maica_n

"RUSH BALL 2025"

ビッケブランカ

レイラ

9mm Parabellum Bullet / THE BACK HORN / ACIDMAN / yama ほか

PIGGS

eastern youth

Appare!

VENUS PETER

GRAPEVINE

Lucky Kilimanjaro / 眉村ちあき / 森 大翔

崎山蒼志

セックスマシーン!!

[Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!"]

NEK!

"SWEET LOVE SHOWER 2025"

Faulieu.

- 2025.08.31

-

reGretGirl

Broken my toybox

BLUE ENCOUNT / スキマスイッチ / 家入レオ / CLAN QUEEN ほか

ビレッジマンズストア

大森靖子

"ナノボロ2025"

"RUSH BALL 2025"

HY

GOOD BYE APRIL

Nothing's Carved In Stone / Base Ball Bear / ヤングスキニー / GLIM SPANKY ほか

ぜんぶ君のせいだ。

LACCO TOWER

なきごと

四星球 × G-FREAK FACTORY

RAY

Miyuu

GANG PARADE

ONIGAWARA

伊東歌詞太郎

ZAZEN BOYS

PK shampoo

[Animelo Summer Live 2025 "ThanXX!"]

"SWEET LOVE SHOWER 2025"

Academic BANANA / Yeti / BACKDAV

- 2025.09.01

-

打首獄門同好会

DIRTY LOOPS

とまとくらぶ

- 2025.09.02

-

Hump Back

とまとくらぶ

フラワーカンパニーズ / Conton Candy / ヒグチアイ / TOSHI-LOW

ずっと真夜中でいいのに。

打首獄門同好会

YOASOBI

め組 / ザ・チャレンジ / NaNoMoRaL / 宇宙団

- 2025.09.03

-

YOASOBI

DIRTY LOOPS

WurtS × なとり

THE YELLOW MONKEY

RELEASE INFO

- 2025.08.22

- 2025.08.27

- 2025.08.29

- 2025.09.01

- 2025.09.03

- 2025.09.05

- 2025.09.06

- 2025.09.10

- 2025.09.12

- 2025.09.17

- 2025.09.19

- 2025.09.24

- 2025.09.26

- 2025.10.01

- 2025.10.03

- 2025.10.05

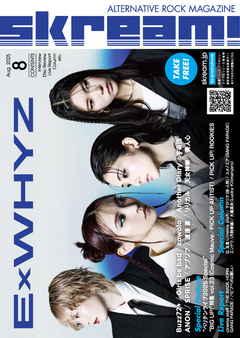

FREE MAGAZINE

-

Cover Artists

ExWHYZ

Skream! 2025年08月号