Japanese

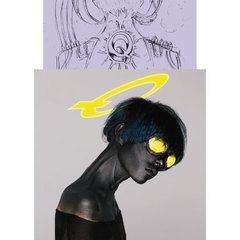

女王蜂

Skream! マガジン 2015年08月号掲載

2015.06.27 @赤坂BLITZ

Writer 天野 史彬

"生きている"――この日、僕らに必要だったのは、この実感だけだった。あとは音に身を任せればよかった。そう、"生きている"。この実感が、赤坂BLITZをダンス・フロアに変えた。3月にフル・アルバム『奇麗』をリリースした女王蜂の、3年ぶりの全国ツアー"女神たちの売春"最終公演。まるで"新世紀エヴァンゲリオン"を第一話から最終話まで、それに加えて劇場版までの内容を一気に脳味噌にぶち込まれたかのような衝撃。命が溶け出すような時間。生命のディスコ。違う顔をして、違う人生を歩んできて、年齢も性別ももちろん違う、そんな表面的には違いばかりの人々で埋め尽くされた満杯のフロアで、僕らの共通項は"生きている"ってことだけだった。"死んでいない"ってことでもある。それはひとつの真理だった。

舞台が暗転し、SEに童謡の「春が来た」が会場に流れ、ベースのやしちゃん、ドラムのルリちゃん、ギターのひばりくん、それにサポート・キーボーディストを加えた4人がステージに登場する。4人が目を合わせ、ルリちゃんが"いくで!"と声をかけるのが、僕が観ていた2階席にも聞こえた。そして、音塊。眩いばかりに汚く、反吐が出そうなほどに煌びやかなノイズが会場を満たす。そんな音の渦の中、現れるヴォーカルのアヴちゃん。しなやかに伸びた美しい2本の足で立つ、その姿を見るだけで息をのんでしまう。ステージ上の彼女を包む音の塊は、次第に歌謡とレイヴが入り混じったような艶やかで享楽的なメロディと屈強なダンス・ビートを奏で始める。1曲目はアルバム『奇麗』と同じく「一騎討ち」。ここから前半の約1時間、楽曲はほぼノンストップで演奏された。まるで往年のディスコのように、途切れることなく続く狂騒と快楽。軽やかに四肢を振るいながら歌うアヴちゃんを見つめながら、満員の赤坂BLITZのフロアが揺れ始める。「火の鳥」から「泡姫様」へと、血管がブチ切れそうなほどにアガりまくっていくテンションとスピード。「ワンダーキス」と「もう一度欲しがって」で降り注いだ切なく甘いメロディの渦。爆音の「ヴィーナス」で会場中から弾け飛んだ理性。「Ψ」から「折り鶴」、次いで「告げ口」へ、傷口から噴出する赤黒い血のように生々しくディープな音像がとぐろを巻き、「売春」ではアヴちゃんが歌うふたつの人格の、その間にある愛憎が会場に緊張感をもたらす。そして「80年代」、「デスコ」、「イミテヰション」へ。臨界点を超えたカタルシスがバンドとオーディエンスを突き上げる。このとき、明らかに赤坂だけ異様な磁場が発生したと思う。

ここまでの約1時間、フロアにいるオーディエンスたちを見れば、ある人は満面の笑みを浮かべ、ある人は持参したジュリ扇(※羽根つきの扇子。バブル期のジュリアナ東京の映像なんかで、ボディコン姿の女性が威勢よく振っているアレ)をなびかせながら狂ったように、取り憑かれたように身体を動かし続けていた。そこにあったのは"一体感"なんて生易しいものではなかった。例えるなら"エヴァ"の終盤、サード・インパクトが起こって、人間個々を隔てていたATフィールドが失われて、誰も彼もが液体に変わっていった、あのシーンのような感覚。余計わかりにくい? でも、ここにはたしかに、"生"という、僕らに共通するただひとつの真実を突きつけるような甘美な爽快さと残酷さがあった。何故、女王蜂がこの1時間をノンストップのディスコ・モードで蹂躙したのか? そもそも何故、彼女たちは自らの表現に"80年代"や"バブル"という言葉から連想されるような、表層的な煌びやかさを纏わせようとしてきたのか?――答えは、その表層こそが生の本質だと女王蜂は知っているからだ。真実は内側よりも外側にある。"おのぼりなされ。あるいは下りなされ。同じことじゃよ"と書かれていたのはゲーテの"ファウスト"だったか。そう、同じことなのだ。絶望は希望であり、希望は絶望である。喜びは悲しみであり、悲しみは喜びである。人間は誰しもが孤独であり、誰もが孤独である以上、誰も孤独になることはできない。"生"という巨大且つ底なし沼のように深いダンス・フロアの上で、あらゆる観念もイデオロギーも境界線も卑小でしかない。僕らはみな、血と汗と涙と唾液と欲望をまき散らしながら、悲しみを喜び、喜びを悲しみながら踊ることしかできない。その本質を、女王蜂は徹底的に聴き手に突きつける。それは"男でもなく女でもなく、人間"というたしかさを持つアヴちゃんだからこそ描ける景色であり、同時に、70年代の偉大なディスコやグラム・ロックのアーティストたちが描いた世界観に通じるものでもある。アヴちゃんは今の日本におけるDonna SummerでありDavid Bowieなのだ。

......でも、これでは終わらなかった。いや、終われなかった。それは『奇麗』というアルバムにおいてアヴちゃんが、"恋愛"という最大のテーマを掲げていたから。"恋愛"とは、それが両想いであれ片想いであれ失恋であれ、他者がいなければ成立しないものである。他者。自分以外の誰か。『奇麗』とは、アヴちゃんが音楽的な部分のみならず、その根本的なテーマをも他者と共に作り上げたアルバムだった。だから、"生きている"という共通項の中で溶け出した命を、もう1度僕らは個々の形に取り戻さなければならなかった。もう1度、ATフィールドを張らなければいけなかった。他者を他者として感じるために。君を君として感じるために。触れ合って、傷つけ合って、そして、恋に堕ちるために。オーディエンスに、3年ぶりに赤坂BLITZの舞台に立った感慨を伝えたあと、"バラードをやります"と言って始まったのは、女王蜂版「Rock'n Roll Suicide」とも言うべき「始発」、そして「鉄壁」。この2曲は、女王蜂にとっての、とてもパーソナルな血液であり涙なのだろう。それまでの1時間を踊り狂っていたはずのオーディエンスは、誰もが踊ることを止め、じっと、ステージの上で血と涙を流し続けるバンドを見つめていた。ねぇ、見える? 聴こえる? 触れる? 感じる? そう問いかけてくるような演奏。"自分と女王蜂"――ステレオタイプな言い方かもしれないけど、そんなあまりに尊い"1対1"の関係性が、この日、赤坂BLITZに集まった人の数だけ生まれた瞬間だった。それは、結成から6年、そう簡単ではない道のりを歩んできた彼女たちが、アルバム『奇麗』と共に遂に辿り着いた景色だった。

アンコールは、ひばりくんの爪弾く静謐なアコギに乗せてアヴちゃんが歌う「髪の毛」で始まり、ゲストのアイドル・篠崎 愛を迎えてアヴちゃんとのデュエットを披露した「売旬」(素晴らしいデュエットだったが、どうしても、篠崎嬢の揺れる胸に目がいってしまったことを僕は隠す気はない)、"美少女戦士セーラームーン"のキャラクター、火野レイに捧げられたキャラソン「火の海」とスペシャルな楽曲を立て続けに披露。さらに、新作EP『失神』からの新曲「スリラ」も。今後、ライヴ現場で「デスコ」、「ヴィーナス」と並ぶキラー・チューンとなるであろう阿鼻叫喚なダンス・トラックの誕生に会場は沸き、その狂乱は立て続けに演奏された「バブル」で極限にまで肥大した。そして最後は、アヴちゃんもギターを抱え、ハイヒールも脱ぎ捨て、「緊急事態」。この曲の演奏前、アヴちゃんはツアー中に40代の男性からもらったという手紙の話をした。その手紙には、「緊急事態」を聴いたその男性の"初めて俺のために作った曲なんじゃないかと思った"という思いが綴られていたという。誰かのための歌――今まで、結果的にそうなったことはあったとしても、アヴちゃん自身が積極的にそうしたスタンスの音楽作りをしたことはなかっただろう。だが、先に書いた新曲「スリラ」もコール&レスポンスを積極的に取り入れたパフォーマンスだった。今、女王蜂が向かっているのはそこなのだ。この日の「緊急事態」で、"一緒に歌ってください"とオーディエンスを煽り、"あなたたち"と祈るかのように歌ったアヴちゃん。曲が終わった瞬間に崩れ落ちるように倒れ、しかし、倒れたままではなく、しっかりと立ち上がってオーディエンスに投げキッスを食らわせてステージから去っていった今の彼女は、余計なフィルターを通すことなく、"生きている"という、その真実のみを核心として人間をフラットに見つめることができるからこそ、誰よりも普遍的な("ポップな"と言い換えてもいい)形で"個"への、ひとつひとつの命への肯定を歌うことができるのだ。極端に書いてしまおうと思うが、この先、女王蜂は"みんなの歌"を産み出していくと思う。でも、それはもちろん、ただの同調主義ソングにはならないだろう。人間ひとりひとりの歪な輪郭をなぞる命の歌のはずだ。

入場時にもらったセットリストでは「緊急事態」でライヴは終わる予定だったのだけど、会場中の熱烈なダブル・アンコールに応えて、最後の最後に「人魚姫」も披露。再び熱狂のダンス・フロアへと変貌した赤坂BLITZ。音と肉体がぶつかり合う空間の中で、僕らの女王蜂は新しい季節へと足を踏み出していた。そこにはたしかに未来があった。

- 1

LIVE INFO

- 2024.04.20

-

ZAZEN BOYS

tacica

People In The Box

Novelbright

にしな

ReN

崎山蒼志

Base Ball Bear

KANA-BOON ※開催中止

ズーカラデル

MYTH & ROID

小山田壮平

愛はズボーン

挫・人間

ポップしなないで

ヒトリエ

フィロソフィーのダンス

神はサイコロを振らない ※中止または延期

ORCALAND

ドミコ

AJICO

セックスマシーン!!

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI

ねぐせ。

Mr.ふぉるて

SEKAI NO OWARI

いきものがかり

ぜんぶ君のせいだ。/ TOKYOてふてふ / 星歴13夜 ほか

Aqilla

レイラ

綾野ましろ

サカナクション

私立恵比寿中学

SILENT SIREN

MAGIC OF LiFE

ザ・クロマニヨンズ

獅子志司

女王蜂

LiSA

片平里菜

sumika

odol

- 2024.04.21

-

indigo la End

People In The Box

BIGMAMA

原因は自分にある。

KANA-BOON ※開催中止

ReN

ハンブレッダーズ

ズーカラデル

Base Ball Bear

挫・人間

SCANDAL

TK from 凛として時雨

moon drop

LONGMAN

岡崎体育

THE BOYS&GIRLS

ASP

AIRFLIP

神はサイコロを振らない ※中止または延期

ゆいにしお

ドミコ

ドラマチックアラスカ / 夜の本気ダンス / 超能力戦士ドリアン / ヤバイTシャツ屋さん

ROF-MAO

東京初期衝動

マカロニえんぴつ

AJICO

SEKAI NO OWARI

吉澤嘉代子

サカナクション

愛はズボーン

私立恵比寿中学

Lucky Kilimanjaro

Organic Call

ザ・クロマニヨンズ

羊文学

This is LAST

sumika

- 2024.04.22

-

礼賛

THE BAWDIES

- 2024.04.23

-

BIGMAMA

フラワーカンパニーズ

神はサイコロを振らない

白昼堂々踊レ人類

- 2024.04.24

-

ReN

FINLANDS

UNISON SQUARE GARDEN

AJICO

BUMP OF CHICKEN

- 2024.04.25

-

フレンズ

a flood of circle

FINLANDS

SHIFT_CONTROL

UNISON SQUARE GARDEN

Bubble Baby

挫・人間

BUMP OF CHICKEN

神はサイコロを振らない

the shes gone

KANA-BOON ※開催中止

- 2024.04.26

-

四星球

ReN

The Ravens

フレンズ

a flood of circle

BREIMEN

ズーカラデル

愛はズボーン

Base Ball Bear

原因は自分にある。

Mr.ふぉるて

ザ・クロマニヨンズ

Maki

いきものがかり

Alstroemeria

Aqilla

超能力戦士ドリアン

yama

THE BOYS&GIRLS

LONGMAN

MOROHA

Rhythmic Toy World

Homecomings

ORCALAND

POPPiNG EMO

ヤングスキニー

SANDAL TELEPHONE

- 2024.04.27

-

ぜんぶ君のせいだ。/ 星歴13夜 / TOKYOてふてふ

ReN

TK from 凛として時雨

TRIANGLE 2024

People In The Box

ポップしなないで

"ARABAKI ROCK FEST.24"

BIGMAMA

SEKAI NO OWARI

ズーカラデル

KEYTALK / キュウソネコカミ / ポルカドットスティングレイ ほか

セックスマシーン!!

SAKANAMON

原因は自分にある。

BACK LIFT

リュックと添い寝ごはん

Base Ball Bear

SCANDAL

岡崎体育

the engy

豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOL

Johnnivan

スカイピース

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI

Novelbright

Amber's

THE YELLOW MONKEY

Ado

SPENSR

- 2024.04.28

-

ASP

眉村ちあき

ASH DA HERO

ポップしなないで

TRIANGLE 2024

SAKANAMON

ザ・クロマニヨンズ

People In The Box

"ARABAKI ROCK FEST.24"

SEKAI NO OWARI

ぜんぶ君のせいだ。/ 星歴13夜 / TOKYOてふてふ

The Ravens

Omoinotake

THE BOYS&GIRLS

MAIZURU PLAYBACK FES.2024

いきものがかり

MYTH & ROID

愛はズボーン

SCANDAL

超能力戦士ドリアン

忘れらんねえよ

"JAPAN JAM 2024"

ハシリコミーズ

礼賛

にしな

Ado

Laughing Hick

- 2024.04.29

-

ReN

fox capture plan

岡崎体育

TRIANGLE 2024

小山田壮平

ザ・クロマニヨンズ

シノダ(ヒトリエ)

リュックと添い寝ごはん

私立恵比寿中学

ゆいにしお

Creepy Nuts

眉村ちあき

ASIAN KUNG-FU GENERATION / THE ORAL CIGARETTES / Vaundy ほか

moon drop

MAIZURU PLAYBACK FES.2024

Age Factory

the shes gone / Ivy to Fraudulent Game / ドミコ / パスピエ ほか

ぜんぶ君のせいだ。/ TOKYOてふてふ / Not Secured,Loose Ends ほか

The Ravens

愛はズボーン

"JAPAN JAM 2024"

Novelbright

超能力戦士ドリアン

ヤユヨ

Poppin'Party × MyGO!!!!!

- 2024.04.30

-

I Don't Like Mondays.

シノダ(ヒトリエ)

藤巻亮太

君島大空

山内総一郎(フジファブリック)×斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/XIIX)

フラワーカンパニーズ

- 2024.05.01

-

I Don't Like Mondays.

神はサイコロを振らない

ハンブレッダーズ

忘れらんねえよ

Rhythmic Toy World

アカシック

GRAPEVINE × Hedigan's

- 2024.05.02

-

サカナクション

君島大空

Novelbright

神はサイコロを振らない

ゆいにしお

Maki

- 2024.05.03

-

I Don't Like Mondays.

サカナクション

古墳シスターズ

フレデリック / 04LimitedSazabys / キュウソネコカミ / BLUEENCOUNT ほか

ぜんぶ君のせいだ。/ TOKYOてふてふ / 弐ノ名 ほか

忘れらんねえよ

"JAPAN JAM 2024"

清 竜人

ザ・クロマニヨンズ

VIVA LA ROCK

RAY

いきものがかり

RELEASE INFO

- 2024.04.20

- 2024.04.21

- 2024.04.22

- 2024.04.24

- 2024.04.25

- 2024.04.26

- 2024.04.27

- 2024.05.01

- 2024.05.02

- 2024.05.03

- 2024.05.04

- 2024.05.05

- 2024.05.06

- 2024.05.07

- 2024.05.08

- 2024.05.09

FREE MAGAZINE

-

Cover Artists

BREIMEN

Skream! 2024年04月号