Overseas

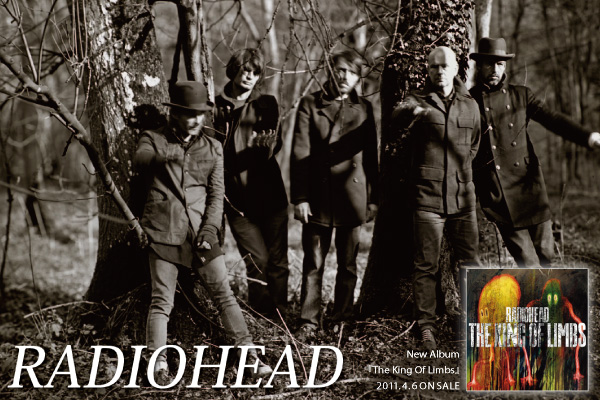

RADIOHEAD

2011年04月号掲載

【徹底検証RADIOHEAD】

~ ニュー・アルバムThe King Of Limbsリリース記念!~

現ロック・シーン最大のアイコン、RADIOHEAD。去る2月14日、突如として約3年半ぶりとなる新作『The King Of Limbs』が発表された。ということで、今回のMONTHLY FEATUREでは彼らの歴史を振り返ってみよう。ジャンルを超えてさまざまなアーティストから惜しみない称賛を送られる彼らの歩みとは、いかに?

――――――――――――――――――――――――――――

ブレイクのきっかけとなった初期の代表曲「Creep」にはこんな一節がある。“ここに僕の居場所はない”――RADIOHEADの歩みとは、フロントマンTohm Yorkeの自虐的なほどの内省が見つめる混乱や苦悩、その捌け口となる自らの居場所を模索、切望するかのようなものだ。そこには少なからずナルシスティックじみた野心もあったと思うが、絶えず己と戦い続けた結果描き出されたものは、既存の価値観に収まらない、特異な方法論を用いた孤高の境地であり、まさしく唯一無二の居場所なのだ。

93年に発表されたデビュー・アルバム『Pablo Honey』を振り返ると、“英シューゲイザーから米グランジへの回答”というキャッチに象徴的だが、正統なUKギター・バンドの体裁が保たれている。エモーショナルに満ちた世界観で、イギリスのみならずアメリカでも新人としては破格の成功を収めた本作だが、良くも悪くもバンドにとって“運命の1枚”となってしまう。世界中を飛び回る過酷なプロモーションで疲弊したメンバーは、次作に“ダイバーが急速に水面に浮上した時に起こる潜水病”を意味した『The Bends』と名付けたのは皮肉である。より深遠に内省感を強めた世界観は、当時ブリット・ポップで沸き立っていたシーンとは一線を画すように孤高の存在感を強め、それをさらに突き詰めた『OK Computer』では、全世界での成功ばかりか“90年代ロックの金字塔”と呼ばれる歴史的な名声までも獲得する。しかし、その称賛はまたもバンド内に巨大なプレッシャーを齎し、最早新たな居場所を旧来のロック・フォーミュラでは見出せなくなってしまう。そうして生み落とされたのが傑作『Kid A』である。ギター・バンドの形式から完全に逸脱し、AUTECHREやAPHEX TWINに影響されたエレクトロニクスで構築された世界観は賛否両論を巻き起こしたが、今となってはこれが00年代ロックの指針となり、そしてRADIOHEADをモンスターの如き屹立させたのだ。その8ヶ月後には『Kid A』と同時に制作された『Amnesiac』を発表。自殺行為とまで言われた大胆な変化ながら、この2枚の商業的な成功はバンドに大きな自信を与えただろう。これ以降バンドのスタンスには過度の緊迫感が薄らぎ、解放された印象を受ける。社会的なメッセージ性を強めた『Hail To The Thief』、ネットでの価格フリーが話題となった『In Rainbows』、そして唐突に発表された『The King Of Limbs』と、彼らだからこそ許された自由な歩みを繰り広げ、こちらの想像を裏切りながら“ここではないどこか”を描き続けている。(伊藤 洋輔)

■Debut Album 『Pablo Honey』 (1993年)

「ロックなんか退屈だ。ゴミ音楽じゃないか」。たしか『KID A』当時の取材で、Thom Yorkeはそう痛烈に言い放っていた。彼が思う“ロック”の概念は彼自身にしか分からないが、電子音楽系の手法など誰もが予想できない実験音楽道をまい進した00 年以降の動向と比較すると、このアルバムは確実に“ロック”していると思う。特に、名曲「Creep」が象徴的な、美しいメロディと轟音ギターのアンサンブル。青くさい香りがまだ残る、初期の珠玉のバンド・サウンドを“ロック”と言わずに何を“ロック”と言おうか。(道明 利友)

■2nd Album 『The Bends』 (1995年)

RADIOHEADの歴史だけではなく、90年代のオルタナティヴ・ロック・シーンにおいてもかなり重要な存在となる作品。『Pablo Honey』の流れを汲んだ残響とディストーションの交錯、不安定な転調が生む絶妙な均衡に佇む繊細さ、胸を掻き毟る切ないThomのファルセット、メロディに沁み込む厭世的な詞世界。その全てが極限にまで美しい。この事実には恐怖すら覚える。2枚目にしてこの完成度は神秘と言っても過言ではないだろう。 (沖 さやこ)

■3rd Album 『OK Computer』 (1997年)

このサード・アルバムは音楽史、RADIOHEADの歴史上の中でも重要な1枚ではないだろうか。Track.1の「Airbag」の何かが始まる予感を煽られるイントロで心がガッチリ掴まれ、Thom Yorkeの憂いを含んだ歌声が発揮された「Paranoid Android」はノイジーなギター・サウンドと繰り返す転調が悲しくも甘美な世界を形成する。深い霧に覆われたようなダウナーな雰囲気が纏い、人間が持つ陰の部分がますます美しく輝く。聴けば聴くほどハマっていく蟻地獄的なアルバムだ。(花塚 寿美礼)

■4th Album 『Kid A』 (2000年)

97年発売の3rdアルバム『Ok Computer』は、ロックを新たな章へと突入させた。そして2000年9月に4thアルバム『Kid A』を発表。当時Thom Yorkeはインタビューで“ロックなんか退屈だ”と断言。ギターを下ろし、エレクトロ・サウンドに移行させた。だが、一向に変わらない無関心な世界に対し、自問自答するように不穏な歌詞を激情的に歌いあげるThom Yorkeの歌声、その思想には“ロック”を感じる。 (成田 早那)

■5th Album 『Amnesiac』 (2001年)

『OK Computer』という成功の裏で鬱積されたフラストレーションという副産物は、『KID A』という形で私たちを打ちのめした。その呪縛に囚われた私たちの前に、僅か8ヶ月というタームで届けられた本作は、『KID A』と同じセッションから生まれたというだけあり、どうしても双子のように扱われがちであるし、見劣りしてしまうのも事実。だが、混乱と孤独の渦巻く樹海へとまた深くまで沈んでいくには十分な作品だったのではないだろうか。(島根 希実)

■6th Album 『Hail to the Thief』 (2003年)

同じプロダクションそして同時期に作られた前2作よりバンド・サウンドに接近したと言われる今作。ただロックに戻ったというより『Kid A』以降のサウンドをバンドとしてどのように鳴らすかという彼らの新たな挑戦が見て取れる作品だ。他のアルバムと比べると全体の統一感は薄いが、エレクトロニックとアコースティック・サウンドの間をスムーズに行き来しながらキャリアの中でも最もポップでダイナミズムに溢れた楽曲が並ぶ傑作。(遠藤 孝行)

■7th Album 『In Rainbows』 (2007年)

公式サイトのダウンロードにて楽曲が発表され、“リスナーが価格を自由に設定出来る”というセンセーショナルなリリース方法も大きな話題となった7thアルバム。4年のインターバルを経て彼らが紡ぎ出したのは、シンプルに研ぎ澄まされた音の迷宮。ポジティヴなエネルギーに満ちた巧妙なトリックにじわりじわりと引き込まれ酔いしれる。大きなインパクトは他作品に比べると少ないかもしれないが、聴けば聴くほど新たな側面が見える奥深い作品。(沖 さやこ)

■8th Album 『The King Of Limbs』 (2011年)

“音楽”の頂点にたったバンド、RADIOHEAD。突如として発表された新作は瞬く間に世界中を掛けめぐり、3年前同様、世界を熱狂させた。奇想天外で誰にも予測不可能なサウンドは、まさに“The King Of Limbs”の名に相応しい。民族音楽、テクノ、オルタナティヴ・ロック等をバラバラに解体し、核からは逸れた要素を繋ぎ合わせる。アベコベなようで実は非常に精密。同時にどうしようもなく脆弱。次元を混乱させる無限回廊のように、気高くも繊細すぎるイデオロギーそのものなのだ。(山田 美央)

- 1

LIVE INFO

- 2024.04.19

-

フラワーカンパニーズ

崎山蒼志

Novelbright

tacica

BIGMAMA

LONGMAN

UNISON SQUARE GARDEN

the quiet room

SCANDAL

Creepy Nuts

moon drop

ヤングスキニー

吉澤嘉代子

ぜんぶ君のせいだ。/ 星歴13夜

w.o.d.

Hakubi

フィロソフィーのダンス

神聖かまってちゃん

ORCALAND

マカロニえんぴつ

いきものがかり

BREIMEN

愛はズボーン

LiSA

獅子志司

太田家

- 2024.04.20

-

ZAZEN BOYS

tacica

People In The Box

Novelbright

にしな

ReN

崎山蒼志

Base Ball Bear

ズーカラデル

KANA-BOON ※開催中止

MYTH & ROID

小山田壮平

愛はズボーン

挫・人間

ポップしなないで

ヒトリエ

フィロソフィーのダンス

神はサイコロを振らない ※中止または延期

ORCALAND

ドミコ

AJICO

セックスマシーン!!

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI

ねぐせ。

Mr.ふぉるて

SEKAI NO OWARI

いきものがかり

ぜんぶ君のせいだ。/ TOKYOてふてふ / 星歴13夜 ほか

Aqilla

レイラ

綾野ましろ

サカナクション

私立恵比寿中学

SILENT SIREN

女王蜂

MAGIC OF LiFE

ザ・クロマニヨンズ

獅子志司

片平里菜

LiSA

sumika

odol

- 2024.04.21

-

indigo la End

People In The Box

BIGMAMA

原因は自分にある。

KANA-BOON ※開催中止

ReN

ハンブレッダーズ

ズーカラデル

Base Ball Bear

挫・人間

SCANDAL

TK from 凛として時雨

moon drop

LONGMAN

岡崎体育

THE BOYS&GIRLS

ASP

AIRFLIP

神はサイコロを振らない ※中止または延期

ゆいにしお

ドミコ

ドラマチックアラスカ / 夜の本気ダンス / 超能力戦士ドリアン / ヤバイTシャツ屋さん

ROF-MAO

東京初期衝動

マカロニえんぴつ

AJICO

SEKAI NO OWARI

吉澤嘉代子

サカナクション

愛はズボーン

私立恵比寿中学

Lucky Kilimanjaro

Organic Call

ザ・クロマニヨンズ

羊文学

This is LAST

sumika

- 2024.04.22

-

礼賛

THE BAWDIES

- 2024.04.23

-

BIGMAMA

フラワーカンパニーズ

神はサイコロを振らない

白昼堂々踊レ人類

- 2024.04.24

-

ReN

FINLANDS

UNISON SQUARE GARDEN

AJICO

BUMP OF CHICKEN

- 2024.04.25

-

フレンズ

a flood of circle

FINLANDS

SHIFT_CONTROL

UNISON SQUARE GARDEN

Bubble Baby

挫・人間

BUMP OF CHICKEN

神はサイコロを振らない

the shes gone

KANA-BOON ※開催中止

- 2024.04.26

-

四星球

ReN

The Ravens

フレンズ

a flood of circle

BREIMEN

ズーカラデル

愛はズボーン

Base Ball Bear

原因は自分にある。

Mr.ふぉるて

ザ・クロマニヨンズ

Maki

いきものがかり

Alstroemeria

Aqilla

超能力戦士ドリアン

yama

THE BOYS&GIRLS

LONGMAN

MOROHA

Rhythmic Toy World

Homecomings

ORCALAND

POPPiNG EMO

ヤングスキニー

SANDAL TELEPHONE

- 2024.04.27

-

ぜんぶ君のせいだ。/ 星歴13夜 / TOKYOてふてふ

ReN

TK from 凛として時雨

TRIANGLE 2024

People In The Box

ポップしなないで

"ARABAKI ROCK FEST.24"

BIGMAMA

SEKAI NO OWARI

ズーカラデル

KEYTALK / キュウソネコカミ / ポルカドットスティングレイ ほか

セックスマシーン!!

SAKANAMON

原因は自分にある。

BACK LIFT

リュックと添い寝ごはん

Base Ball Bear

SCANDAL

岡崎体育

the engy

豆柴の大群都内某所 a.k.a. MONSTERIDOL

Johnnivan

スカイピース

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI

Novelbright

Amber's

THE YELLOW MONKEY

Ado

SPENSR

- 2024.04.28

-

ASP

眉村ちあき

ASH DA HERO

ポップしなないで

TRIANGLE 2024

SAKANAMON

ザ・クロマニヨンズ

People In The Box

"ARABAKI ROCK FEST.24"

SEKAI NO OWARI

ぜんぶ君のせいだ。/ 星歴13夜 / TOKYOてふてふ

The Ravens

Omoinotake

THE BOYS&GIRLS

MAIZURU PLAYBACK FES.2024

いきものがかり

MYTH & ROID

愛はズボーン

SCANDAL

超能力戦士ドリアン

忘れらんねえよ

ハシリコミーズ

"JAPAN JAM 2024"

礼賛

にしな

Ado

Laughing Hick

- 2024.04.29

-

ReN

fox capture plan

岡崎体育

TRIANGLE 2024

小山田壮平

ザ・クロマニヨンズ

シノダ(ヒトリエ)

リュックと添い寝ごはん

私立恵比寿中学

ゆいにしお

Creepy Nuts

眉村ちあき

ASIAN KUNG-FU GENERATION / THE ORAL CIGARETTES / Vaundy ほか

moon drop

MAIZURU PLAYBACK FES.2024

Age Factory

the shes gone / Ivy to Fraudulent Game / ドミコ / パスピエ ほか

ぜんぶ君のせいだ。/ TOKYOてふてふ / Not Secured,Loose Ends ほか

The Ravens

愛はズボーン

"JAPAN JAM 2024"

Novelbright

超能力戦士ドリアン

ヤユヨ

Poppin'Party × MyGO!!!!!

- 2024.04.30

-

I Don't Like Mondays.

シノダ(ヒトリエ)

藤巻亮太

君島大空

山内総一郎(フジファブリック)×斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/XIIX)

フラワーカンパニーズ

- 2024.05.01

-

I Don't Like Mondays.

神はサイコロを振らない

ハンブレッダーズ

忘れらんねえよ

Rhythmic Toy World

アカシック

GRAPEVINE × Hedigan's

- 2024.05.02

-

サカナクション

君島大空

Novelbright

神はサイコロを振らない

ゆいにしお

Maki

RELEASE INFO

- 2024.04.19

- 2024.04.20

- 2024.04.21

- 2024.04.22

- 2024.04.24

- 2024.04.25

- 2024.04.26

- 2024.04.27

- 2024.05.01

- 2024.05.02

- 2024.05.03

- 2024.05.04

- 2024.05.05

- 2024.05.06

- 2024.05.07

- 2024.05.08

FREE MAGAZINE

-

Cover Artists

BREIMEN

Skream! 2024年04月号